Ein Tag im Musikfachgeschäft

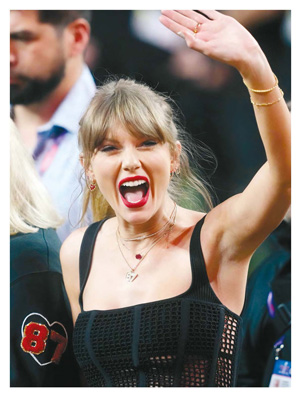

Von allen Dingen auf der Welt macht mir das Schreiben von Songtexten am meisten Spaß, und der wird sogar noch gesteigert, wenn man gerade frisch oder unglücklich verliebt ist. Am Schlimmsten und am Schönsten ist es, wenn man sich in allen Zuständen zugleich befindet: in den letzten drei Wochen war ich unglücklich verliebt, frisch verliebt (nicht in denselben Menschen), wollte nie mehr verliebt sein oder empfand Hass.

Mein einziges Problem: Die Songtexte kommen nicht am Tag, sondern in der Nacht zu mir. Es mag TextdichterInnen geben, die sagen: So, jetzt setze ich mich hin und schreibe einen Songtext. Aber ich kann die Uhrzeit nicht frei wählen. Ich werde in den frühen Morgenstunden, nach wenigen Stunden Schlaf von meinem Unbewussten geweckt, das mir gereimte Sätze zur Weiterverarbeitung überreicht, die ich zunehmend wacher im Kopf hin und her wende. Im Halbdunkeln kritzle ich sie auf alles Papierähnliche, was sich gerade an meinem Bett befindet: Kuchenservietten, Abschminktücher, Bierdeckel, herumliegende Zeitungen.

Die Songtexte kommen nicht am Tag, sondern in der Nacht.

Meistens sind die ersten Strophen schon fertig, bis ich Licht mache, um im Schreibzimmer ein aktuelles Notizbuch zu suchen. Dann wird alles fix aufgeschrieben, nur an Weiterschlafen ist nicht mehr zu denken. Denn jetzt beginnt der Text erst richtig Form anzunehmen – genau wie die beginnende Liebe, die mir diese Woche den Schlaf geraubt hat: „Ja, ich hatte Sex mit deinem besten Freund, doch ich hab dabei von dir geträumt. Manchmal muss man, um zu lieben, eben eine Spur daneben liegen.“

Und manchmal muss man, um Musik zu machen, dann leider auch einen Instrumentenladen aufsuchen. Und damit wären wir auch schon beim Hass.

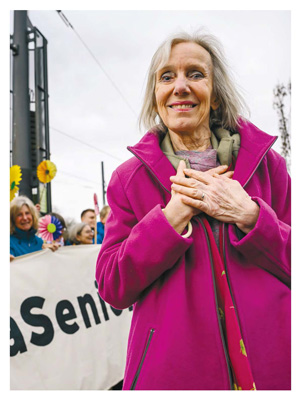

Zu den Dingen, die mir am wenigsten Spaß machen, gehört für mich der Besuch eines Musikfachgeschäfts. Es ist immer dasselbe. Neulich brauchte ich ein neues Live-Mikro und Gitarrensaiten. Dafür muss man von Berlin Mitte nach Kreuzberg fahren, denn das große Musikfachhaus ist umgezogen. Es hat jetzt fünf Etagen und sogar eine Kaffeebar im obersten Stock. Kaffeebar, das ist doch schon mal was, denke ich. Aber als ich mich in dem Laden so umsehe, wird meine Hoffnung auf weiblich identifizierte Wesen mal wieder herb enttäuscht. Auch auf fünf beeindruckenden Etagen finde ich keine einzige Frau, weder beim Personal noch unter der Kundschaft. „Albtraumbarbie im Wartestand und du spielst König Oberpunk“, schießt mir eine Zeile aus meinem Song durch den Kopf.

Seit jeher betrete ich Musikgeschäfte wie eine Geisterbahn. Immer mit einem vorbereiteten Satz auf den Lippen und in meiner kompletten Ledermontur – Stiefel, Rock, Jacke –, um gleich mal Stärke zu demonstrieren. Denn als Frau fällt man dort auf. Bestenfalls ist man noch die „Sängerinnentussi“. „Albtraumbarbie“ wäre schon zu cool. Heute bin ich allerdings nichts von beidem. Heute bin ich nur Mitglied der Musikfamilie. Als ich in der Gitarrenabteilung im 3. Stock mein Anliegen vortrage, „Ich hätte gerne E-Gitarren-Saiten der Stärke 10“, fragt mich ein selbstgefällig grinsender Angestellter ironisch: „Sind die Saiten für Ihren Bruder oder für Ihren Freund?“ Darauf fällt mir sofort eine Antwort ein. Gelassen antworte ich: „Für meine Schwester“.

E-Gitarren gehören nicht in Frauenhände?

Es stimmt sogar. Ich bekomme die Saiten und darf sie kaufen, auch wenn demnächst eine Gitarristin auf ihnen spielen wird. Dann stolpere ich, wütend auf mich selbst, dass ich ihn nicht direkter auf seine sexistischen Unterstellungen angesprochen habe, in die Abteilung mit dem „DJ Equipment“, wo es die Mikrofone gibt. Und wo ich hingehöre.

Doch auch hier: Nur Männer, soweit das Auge reicht. Schlimm wird’s, als ich noch ein Kabel benötige. Jeder Satz, jede Geste ist angestrengt, aber dieses Mal versuchen beide Seiten professionell zu sein. Vielleicht beeindruckt ihn ja auch das Gitarrensaitenpäckchen in meiner Hand.

Ich muss an die Geschichte denken, die meine Schwester mir mal erzählt hat: Wie ein Straßenmusiker ihr beim Verlassen eines Hamburger Gitarrengeschäfts die Gitarre aus der Hand reißen wollte. Merke: E-Gitarren gehören nicht in Frauenhände.

In der Nacht darauf kann ich wieder nicht durchschlafen. „Nicht für meinen Bruder singe ich, sondern für meine Schwester“.

Mehr zum Thema

Von der Autorin erschien zuletzt „An einem Tag für rote Schuhe“ (Ventil Verlag). Sie bloggt unter doctorellablog.tumblr.com