Legendäre Jeanne d’Arc

Als 13-Jährige hörte Jeanne erstmals Stimmen und sah dabei auch die Heiligen, wie sie zu ihr sprachen. Die forderten anfangs nur ein selbstbestimmtes Leben und regelmäßige Kirchenbesuche. Später kam der Auftrag hinzu: nach Chinon zum Dauphin Karl zu ziehen, mit ihm die Belagerung der Stadt Orléans aufzuheben und danach den siegreichen Prinzen zur Krönung nach Reims zu führen.

Wer belagerte Orléans? Die Engländer hatten im Verlaufe des Hundertjährigen Krieges mit Frankreich (seit 1337) immer größere Partien ihres so genannten Festlandbesitzes hinzugewonnen. Jetzt wollten sie nach der Eroberung von Orléans über die Loire in den Süden des Landes vorstoßen, wohin sich der machtlose und von der eigenen Mutter verleugnete Dauphin zurückgezogen hatte. Hinzu kamen bürgerkriegsartige Fehden zwischen den Häusern Orléans und Burgund, die in endlosen Feldzügen das Land verheert und ausgeplündert hatten. Die Burgunder hielten es dabei mit den Engländern und Isabeau, Karls Mutter, hielt es mit Burgund; diese Allianz propagierte den englischen König Henry VI als Kandidaten für die französische Krone.

Für Jeanne waren die Burgunder genauso gottverlassene Feinde wie die Engländer. Sie zog von ihrem Dorf nach Chinon, in Hosen und zu Pferde, begleitet von einer kleinen Eskorte, die ihr der Stadthauptmann vom nahen Vaucouleurs auf ihre inständigen Bitten hin überlassen hatte. Sie wollte la douce France für den legitimen Thronerben zurückerobern, was immer es auch kostete – und sie setzte sich durch. In Chinon überzeugte das Mädchen den Dauphin von ihrer Sendung. Und bald darauf vertrieb Jeanne mit Karls Soldaten die Engländer von den Bollwerken um Orléans.

Ihr Ritt nach Reims war ein weiterer Feldzug: Der Weg führte durch angloburgundisches Gebiet, Karls Truppen mussten kämpfen, und das taten sie – unter Führung der Jungfrau und gemäß deren offensiver Haudrauf-Strategie. Jeanne kam, sah und siegte.

Und Karl VII empfing 1429 im Dom zu Reims vom Erzbischof die Krone – und die Salbung mit dem heiligen Öl. Jeanne stand während der Zeremonie mit ihrem Banner neben dem Altar. Der Sieg war nachhaltig. 1453 beendete Karl VII, der sich von einem schwachen Dauphin zu einem starken König entwickelte, den Hundertjährigen Krieg.

Die Frage, die sich jetzt aufdrängt, lautet: Wie konnte das gehen? Wie konnte ein einfaches Bauernmädchen, jung und unerfahren, obendrein Analphabetin, wie konnte diese Jeanne d’Arc aus dem Flecken Domrémy einen Stadthauptmann, den Hof von Chinon, den Erzbischof, den Dauphin und schließlich Orléans’ Kommandanten Dunois sowie all die übrigen Militärs überzeugen?

Dazu muss man wissen, dass im ausgehenden Mittelalter Glauben und Wunderglauben etwas Selbstverständliches waren; die Menschen aus allen Schichten waren überzeugt davon, dass der Herrgott in ihr Leben eingriff, und es schien ihnen keineswegs zu sonderbar, dass Er eine Jungfrau vom Lande erwählte, um Seinen Willen kund zu tun. Und da Jeanne sehr freimütig und fordernd auftrat, wirkte sie umso glaubwürdiger.

Sie ließ Karl ausrichten: „Ich habe zwei Aufträge vom Himmelskönig: Erstens, die Belagerung von Orléans aufzuheben. Zweitens, den König zur Salbung und Krönung nach Reims zu führen.“ Man mag sich das Erstaunen des Hofes vorstellen, als diese Worte fielen, darf aber annehmen, dass auch Freude aufkam.

Denn Karl war ein elender Thronerbe. Er war von fast aller Welt verlassen, verfügte über keinerlei Mittel mehr und sah sich einer kriegerischen Herausforderung gegenüber, die er nicht zu parieren vermochte. In einer solchen Situation ist die Hoffnung auf ein Wunder normal und die Aussicht auf Erfüllung ein Grund zum Jubeln.

Dass es ein Mädchen war, das da nach Ross, Waffen, Männerkleidung und Mitsprache bei der militärischen Planung verlangte, das war so absurd, dass es schon wieder passte. Denn die Gläubigen nahmen an, dass Gott gerade dort seine Sprachrohre wählte, wo der gemeine Mann sie nicht erwartete. Einer Gesandten des Höchsten zu verweigern, was sie forderte – das wäre eine arge Sünde gewesen. Die wollte niemand begehen.

Allerdings: Wie konnte man wissen, dass Johanna wirklich von Gott gesandt war – oder womöglich eine Verrückte, wenn nicht sogar eine Teufelsbraut?

Man musste sie examinieren. Also schickte man sie nach ihrer Ankunft in Chinon zur Universitätsstadt Poitiers, wo sie von einem Kollegium hochgelehrter Theologen auf ihre Glaubensfestigkeit und Gottesnähe geprüft wurde. Und auf ihre Jungfräulichkeit – diese Untersuchung vollzogen Damen aus dem Umkreis des Hofes. Das musste sein, denn die Unberührtheit war eine wichtige Voraussetzung für eine Braut Christi und ihre Fähigkeit, sich Gottes Verlautbarungen zu öffnen, bzw. umgekehrt: Eine Jungfrau konnte keinen Umgang mit dem Teufel gehabt haben. Jeanne bestand alle Examina. Als virgo intacta und gläubige Christin durfte sie nach Chinon zurückkehren und nun – endlich! – sich selbst und ihren Tross für den Zug nach Orléans rüsten.

Als Jeanne in die befreite Stadt einzog, drängten sich die Menschen jubelnd um sie, küssten ihr die Füße, baten um ihren Segen und um Heilung von Gebrechen und reichten ihr Reliquien, damit sie sie berühre. Jeanne wehrte sich ungnädig gegen solche Idolatrie. „Berührt eure Dinge nur selber, das ist ebenso gut, als wenn ich es tue“, rief sie. Den Kult um ihre Person hat sie verabscheut. Auch als Wahrsagerin wollte sie keineswegs gelten. Wer sie nach dem Ausgang künftiger Ereignisse fragte, erhielt von ihr den Rat, Gottes Segen zu erbitten.

Jeanne wollte sie selber bleiben, ein Mensch, der zwar im göttlichen Auftrag unterwegs war, aber deshalb selbst nicht göttlich. Die Kirche hätte eigentlich mit ihr zufrieden sein müssen. Aber das war sie ganz und gar nicht. Eine Katholikin, die direkt mit Gott sprach, ohne sich der priesterlichen Vermittlung zu bedienen, war ihr höchst verdächtig. Solange sie den Sieg brachte, ließ der Klerus Jeanne gewähren, aber als der Wind sich drehte, gewannen die Skeptiker, die in der Jungfrau eine raffinierte Ketzerin sahen, die Oberhand.

Jeanne hatte ja nun die Aufträge, die ihre Stimmen ihr erteilt hatten, erfüllt. Jetzt hätte sie nach Domrémy zurückkehren und ein beschauliches Leben führen können – zumal sie und ihre Familie vom König einen Adelsbrief erhalten hatten, was den Status der d’Arcs erhöhte. Aber Jeanne dachte nicht an Heimkehr. Sie wollte weiter kämpfen. Noch befand sich der Norden des Landes unter angloburgundischer Herrschaft, inklusive Paris, das schon damals eine Metropole mit bedeutender Universität war.

Doch Jeannes Versuch, die Stadt an der Seine zu erobern, endete im Desaster, die Jungfrau wurde verwundet, ihre Truppen mussten fliehen, weitere Angriffe auf burgundische Stellungen scheiterten ebenfalls.

Bei Compiègne wurde die Kriegsherrin gefangen genommen und gegen ein hohes Lösegeld an die Engländer ausgeliefert. Die strengten gegen Jeanne d’Arc einen Inquisitionsprozess an, geführt von dem proenglischen Bischof Pierre Cauchon. Jeanne wanderte durch verschiedene Gefängnisse, zum Schluss erwartete sie ihren Prozess in Rouen, angekettet in einem dunklen Loch.

Die Historikerin Barbara Tuchman schrieb in ihrem Buch ‚Der ferne Spiegel‘: „Ihre kirchliche Verurteilung war den Engländern sehr wichtig, denn Jeanne beanspruchte, von Gott aufgerufen zu sein, und wenn ihr Anspruch nicht widerlegt wurde, hieß dies, dass Gott, der Schiedsrichter in den Affären der Menschen, sich gegen die Herrschaft der Engländer in Frankreich gestellt hatte. Vor ihrem Prozess machten weder Karl VII, der ihr seine Krone schuldete, noch einer aus dem französischen Adel den Versuch, sie auszulösen oder zu retten; möglicherweise aus der Scham heraus, von einem Dorfmädchen zum Sieg geführt worden zu sein.“

Die Protokolle der Verhandlungen, in denen Jeanne allein – sie wollte keinen Anwalt – 60 Klerikern und Juristen mit dem gegen sie eifernden Cauchon an der Spitze Rede und Antwort stand, sind eine erschütternde Lektüre. So klar, klug, besonnen, furchtlos, schlagfertig und auch witzig oder genervt und verzweifelt wie Johanna hat wohl nie ein Mensch vor den Schranken des Gerichts sich selbst und sein Tun verteidigt.

Die typischen Haarspaltereien der forensischen Kasuistik kommentierte sie mit der Frage: „Warum erfindet Ihr Schwierigkeiten?“ Im Prinzip ging es darum, dass sich Jeanne der Mutter Kirche zu unterwerfen habe, was im Klartext hieß: Wenn die Kirche fände, dass Jeannes Stimmen nicht von Gott seien und ihr die Unwahrheit gesagt hätten, so habe die Angeklagte dies zu akzeptieren und sich von ihren Stimmen loszusagen. Jeanne aber entgegnete: „Ich fürchte mich mehr, meine Stimmen zu verlieren, indem ich etwas äußere, was den Stimmen missfallen könnte, als davor, Euch durch mein Schweigen zu erzürnen.“

Ein solcher Draht zum Allerhöchsten, wie Jeanne ihn beanspruchte, war erst hundert Jahre später im Zuge der Reformation mit dem Glauben vereinbar. Diesen riesigen Schritt in Richtung mündiger Selbstverantwortung vor Gott hat die junge Frau sozusagen verfrüht vollzogen und sich damit die Exkommunikation eingehandelt. Das Urteil hieß: Tod auf dem Scheiterhaufen. Am 30. Mai 1431 wurde es in Rouen vollstreckt.

Die Überfülle an Jeanne-Bildern, Sagen, Geschichten, Mythen und Literarisierungen, die uns überliefert worden sind, ist erklärlich. Denn die späteren Jahrhunderte, ja schon ihre Mitwelt, konnten Jeanne und ihr Schicksal nicht einfach so zur Kenntnis nehmen. Sie mussten diese Frau vielmehr deuten, manches hinzuerfinden und alles aufs Verstehbare runterbrechen. Barbara Tuchman drückt es so aus: „Das Phänomen Jeanne d’Arc – die Stimmen von Gott, die ihr sagten, sie müsse die Engländer vertreiben und den Dauphin zum König krönen lassen, die Kraft in ihr, die jene mitriss, die das Mädchen normalerweise verachtet hätten, die Entschlossenheit, die die Belagerung von Orléans aufbrach und den Dauphin nach Reims trug – entzieht sich jeder Kategorie. Der Moment forderte sie, und sie erhob sich. Ihre Kraft zog sie aus der Tatsache, dass sich in ihr zum ersten Mal in der Geschichte der alte Glaube und der moderne Patriotismus verbanden. Gott sprach zu ihr mit den Stimmen der heiligen Katharina, des heiligen Michael und der heiligen Margarete. Aber was Er ihr befahl, war weder Demut noch ein Leben im Geiste, sondern politisches Handeln, um ihr Land von den fremden Tyrannen zu befreien.“

In dieser Interpretation Tuchmans steckt so etwas wie Demut, auch ein Verzicht auf das Hinter-die-Fassade-schauen-Wollen, stattdessen die Bereitschaft, Jeanne, ihre Sendung, ihre unglaublichen Erfolge, ihre furchtbare Niederlage, ihren Tod im Feuer, als Tatsachen anzunehmen. Tuchman lässt Jeanne ihr Geheimnis und nimmt sie als „Phänomen“. Etwas anderes bleibt eigentlich auch gar nicht übrig. Denn was heutige Historiker sich so leisten, um dem ‚Phänomen‘ auf die Spur zu kommen, bringt keine besseren Resultate als einst das Weben der Legenden.

Zu diesen Legenden gehörte das Geraune, Jeanne sei in Wahrheit ein Knabe, Bastardsohn eines Fürsten, den Bauersleuten in Domrémy zur Pflege anvertraut, bis er erwachsen und sein Erbe anzutreten fähig sei. Auch dass die Jungfrau aus Lothringen eine Seherin sei, deren Erscheinen lange schon prophezeit worden war, wurde gern behauptet. Nach Jeannes Tod 1431 schließlich hieß es, man habe eine Verbrecherin an ihrer Statt verbrannt, die wahre Jeanne sei am Leben und werde weiter Wunder wirken.

Mehr als eine Wiedergängerin der Jungfrau traten dann auch in Erscheinung und hofften, sich im Ruhme der Kriegerin sonnen zu können. Aber wenn sich dann ein Zeuge meldete, der die echte Jeanne gekannt und sich bereit erklärt hatte, die wieder erschienene Jungfrau zu identifizieren, waren diese Ritterinnen des Mythos ganz schnell wieder verschwunden.

Auch die Dramatiker der Nachwelt scheuten sich nicht, ihre je eigene Jeanne zu erfinden. Shakespeare war Engländer, mithin ihr Kriegsgegner als Bühnenautor, er musste sie in „Henry VI, Teil 1“ als Hexe desavouieren, ließ ihr aber ihre konsequente Militanz. Am stärksten hat Friedrich Schiller sie in seiner „Jungfrau von Orléans“ entstellt: aus der ‚Bellizistin‘, wie heutige Forscher sie ohne Scheu nennen, machte er ein schwärmerisches Naturkind, aus der Jungfrau, die sie im physischen Sinne bis zu ihrem Tod geblieben ist, eine von der erotischen Bezauberung besiegte Liebende.

Der französische Dramatiker Jean Anouilh gibt ihr die gefällige Gestalt seiner aufmüpfigen Mädchenfiguren, macht sie zu einer Schwester der Antigone. Der Deutsche Bertolt Brecht kommt ihr mit der „Heiligen Johanna der Schlachthöfe“, einer resoluten Kämpferin, da schon näher. Am besten hat der Ire George Bernard Shaw sie verstanden. Kühn vergleicht er sie in seiner Vorrede zum Drama „Die heilige Johanna“ mit Sokrates: „Nun war aber Sokrates ein Mann der Argumente, der langsam und friedlich auf die Köpfe der Leute einwirkte, wogegen Johanna ein Weib der Tat war, das mit ungestümer Gewalt über deren Leiber gebot. Das ist ohne Zweifel auch der Grund, weshalb die Zeitgenossen des Sokrates ihn so lange duldeten und weshalb Johanna umgebracht wurde, ehe sie noch ganz erwachsen war. Doch beide vereinten eine erschreckende Fähigkeit zur Menschenführung mit einer Offenherzigkeit, persönlichen Bescheidenheit und Güte, die den wütenden Widerwillen, dem sie zum Opfer fielen, umso mehr reizen musste.“

Die Historikerzunft des 20. Jahrhunderts wie auch des unseren hingegen hatte und hat ihre liebe Not mit dem Unerklärlichen, zu dem neben Jeannes Siegeszug ihre Stimmen aus dem Himmel gehören. Auch gestehen sie ungern ein, dass es etwas geben könnte, was „sich jeder Kategorie entzieht“. Man nahm die moderne Psychologie zu Hilfe und machte aus Jeannes Laufbahn eine Krankengeschichte. Ihre Stimmen als Halluzinationen zu qualifizieren, mag noch hingehen. Ihr dann aber auch noch Magersucht, Amenorrhoe und Schizophrenie anzudichten, das geht eindeutig zu weit. Es macht aus der kriegerischen Sendbotin Gottes eine arme Irre. Und das war sie als Allerletztes.

Jeanne d’Arc ist überhaupt ein gutes Beispiel dafür, dass die Individualpsychologie bei der Suche nach der historischen Wahrheit keineswegs immer weiterhilft. Wer ihr Leben erfahren und erforschen will, hat im übrigen nicht zu wenig Quellenmaterial zur Verfügung, sondern zu viel. Die beiden großen Prozesse, die um ihre Person geführt wurden, der so genannte Verdammungsprozess von 1431, der mit dem Todesurteil endete, und der Rehabilitationsprozess ab 1450, bei dem es darum ging, die Jungfrau vom Vorwurf der „Ketzerei“ und der „Hexerei“ im Nachhinein freizusprechen, haben eine enorme Menge an Protokollen produziert.

Diese Protokolle sind großenteils erhalten und liefern uns reichlich Einlassungen der ‚Pucelle’, wie sie sich selber nannte, aber auch ihrer Mitkämpfer und Gegner. Leider widersprechen sich viele der Aussagen lebhaft, so dass die Historiker nicht wissen, was sie glauben sollen und nach Gutdünken entscheiden. Im 19. Jahrhundert, als Ernst damit gemacht wurde, die geschichtliche Wahrheit aus dem Legendenwust herauszuschälen, wurde die Wahrheitsfindung natürlich von politischen Standpunkten gefärbt – was bis heute so geblieben ist. Religiös gebundene Historiker gewichten anders als Erben der Aufklärung. Nationalisten machten aus der Jungfrau eine Bannerträgerin des Patriotismus – im wahrsten Sinne, denn Jeanne trug bei ihren militärischen Aktionen und auch bei der Krönung stets ein Banner. Katholiken hoben ihre tiefe Frömmigkeit hervor. Sozialisten betonten ihre Herkunft aus dem einfachen Volk. Rationalisten verwiesen auf die – in den Protokollen spürbare – Unabhängigkeit ihres Denkens; Revolutionäre auf ihre quasi antiautoritäre Aufsässigkeit.

Johannas Biografin Vita Sackville-West, ihr Buch „Jeanne d’Arc“ erschien 1936, beschäftigt sich mit einem speziellen Anklagepunkt: dem Tragen von Männerkleidung. „Nur mit Mühe kann man heute verstehen, warum die Doktoren und Rechtsgelehrten einen solchen Nachdruck auf Johannas Kleiderwahl legten. Um welche Sünde, welches Verbrechen oder Laster könnte es sich dabei handeln?“ J.B. Shaw bemerkt dazu trocken: „Sie war der Pionier einer vernünftigen Frauenkleidung. Genauso wie zwei Jahrhunderte später die Königin von Schweden, ganz zu schweigen von den zahllosen Heldinnen, die sich als Männer vermummten, um als Landsknechte und Seeleute zu dienen, wollte auch Johanna nichts davon wissen, das ‚wahre Los des Weibes‘ auf sich zu nehmen.“

Die Gefangene war wiederholt bedrängt worden, sich von ihren Hosen zu trennen und zum artigen Frauengewand zurück zu kehren, aber sie weigerte sich lange, und ihre Gegner reagierten wutentbrannt.

Jeannes Jungfräulichkeit, die nach ihrer Gefangennahme noch einmal überprüft und für intakt befunden wurde, schützte sie nun offenbar nicht mehr vor dem Umgang mit dem Teufel – jetzt, wo es im politischen Interesse der Engländer lag, das Mädchen all der Todsünden zu überführen, die den Scheiterhaufen unumgänglich machten. Dazu gehörten eben auch: „Beschwörerin böser Geister, Teufelsanbeterin, Lästerin Gottes, Betreiberin schwarzer Magie …“ (so die Anklageschrift).

Die leuchtende Magie dieser Frauengestalt wollte es dann aber, dass der katholischen Kirche letztendlich nichts anderes übrig blieb, als die abtrünnige Tochter in Gnaden wieder aufzunehmen. Auch die Kirchen gehen gern mit den Siegern. 1909 wurde die Jungfrau selig, 1920 heilig gesprochen.

Heute beansprucht die französische Rechte Jeanne für sich – lässt sich ihr Mythos doch für Vaterlandsliebe, Fremdenfeindlichkeit, Katholizismus und Kriegertum gut instrumentalisieren. Marine le Pen, die Chefin der rechten „Front National“, pflegt ihre Brandreden in Paris vor dem Denkmal von Jeanne d’Arc zu halten (siehe Seite 68).

Und die Frauenbewegung? Jeanne selbst bevorzugte männliche Gesellschaft, und sie vertrieb Mädels, die sich zu den Soldaten gesellten, erbost aus dem Tross. Es ist nicht leicht, sie als „Schwester“ zu interpretieren, aber ein „Fall“ für den feministischen Blick auf die Geschichte ist sie unbedingt. Ihr Geschlecht hat ihr zu Beginn ihrer Laufbahn (ihres „kometengleichen Höhenfluges“, wie Tuchman sagt) geholfen, da es die Unwahrscheinlichkeit ihres Auftritts verstärkte, denn das Unwahrscheinliche konnte umso eher das Göttliche sein. Als sie nicht mehr siegte, sondern in Ketten lag, schadete ihr das Frausein. Die Engländer bezeichneten sie als „Hure“ oder „Schandweib“, Shakespeare dichtete ihr später gar eine Schwangerschaft an. Die Inquisitoren schäumten vor Zorn ob ihrer Intelligenz und Standfestigkeit, mit einem Mann hätten sie es wohl sportlicher genommen. Aber eine Frau, die sich nicht brechen ließ, versetzte ihre Ankläger, von Ausnahmen abgesehen, in furchtbare Rage. Ihre Kampfgefährten bis hin zum König ließen sie fallen, und das konnten sie umso leichter tun, als der kriegerische Komment für eine Frau nicht galt.

Aus Angst vor dem Feuertod hat Jeanne d’Arc kurz vor der Hinrichtung widerrufen – in der Hoffnung, danach frei zu kommen. Als sie aber erfuhr, dass lebenslange Kerkerhaft ihr Los sein werde, widerrief sie den Widerruf und ließ sich zum Marktplatz führen. Sie starb, ein kleines eilig aus zwei Zweigen zusammengebundenes Holzkreuz an sich gedrückt, das ihr ein englischer Soldat auf ihre flehentlichen Rufe hin durch Flammen und Rauch zugesteckt haben soll.

Wahrscheinlich ist auch diese Geschichte nur eine fromme Legende, ersonnen von Engländern, als sich, etliche Jahrzehnte später, der Wind erneut gedreht hatte und die Pucelle als Siegerin der Geschichte dastand. Bis auf Calais hatten die Engländer alle ihre französischen Domänen verloren, und sie durften sich jetzt untereinander in den so genannten Rosenkriegen zerfleischen. Karl VII befand nun, dass die Jungfrau wohl doch von Gott gekommen sei. Er ließ im so genannten Rehabilitationsprozess das Todesurteil aufheben und Jeanne von allen Anklagepunkten freisprechen. Seine Krone war damit vom Verdacht auf schwarze Magie rein gewaschen und wieder ganz jenes heilige Insignium, als das Jeanne d’Arc sie ihm dargebracht hatte.

Weiterlesen

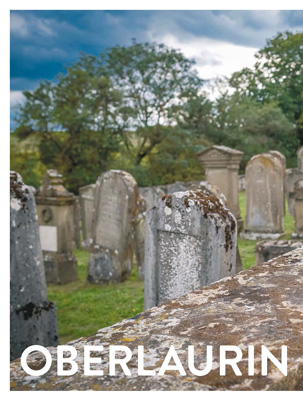

Vita Sackville-West: Jeanne d’Arc

Die Jungfrau von Orléans (Ullstein)

Gerd Krumeich: Jeanne d’Arc. Die Geschichte der Jungfrau von Orléans (C.H.Beck)

Heinz Thomas: Jeanne d’Arc. Jungfrau und Tochter Gottes (A. Fest)