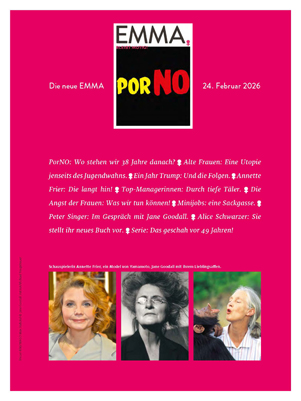

Bedenklicher Gedenktag 8. März

In der Hauptstadt ist der 8. März seit 2019 ein Feiertag. Eine galante Geste – und wie jede Galanterie gönnerhaft, ja eigentlich verächtlich. Eine symbolische Schmeichelei statt der realen Gleichberechtigung.

Okay, die Berliner haben aus ihrem Herzen keine Mördergrube gemacht, als sie für den 8. März als Feiertag plädierten. Hauptgrund: die säkulare Hauptstadt hat so wenig Feiertage: neun statt, wie das katholische Bayern, 13. Also musste ein weiterer Feieranlass her. Das ist nun der sogenannte „Frauentag“. Ein „arbeitsfreier Tag“ für alle. Arbeitsfrei? Nicht für alle! Im besten Fall darf Mutti mal ausschlafen und kriegt ein paar Blümchen ans Bett gestellt. Dann geht es weiter wie gewohnt.

Wird dieser 8. März in Berlin nun von Frauen genutzt werden, gegen ihre Unterbezahlung im Beruf und ihre Hauptzuständigkeit für die Gratisarbeit im Haus zu protestieren? Werden die Berlinerinnen massenhaft auf die Straße gehen? Männerdomänen besetzen? Vermutlich nicht. Denn an Feiertagen hat Mutti bekanntermaßen eher noch mehr im Haus zu tun.

Abends in der Tagesschau dürfen wir uns dann vor der launigen Abmoderation die markigen Sprüche der PolitikerInnen im Parlament anhören: über Genderpay Gap, Quoten – vielleicht sogar die sogenannte häusliche Gewalt (als würden Häuser schlagen und nicht Männer). Einmal im Jahr.

Doch woher kommt er eigentlich, dieser skurrile 8. März, an dem die Frauen lauwarmen Sekt im Büro und die immergleichen Sprüche in der Politik zu hören bekommen? Hier mein Aufruf zur Abschaffung des Frauentages aus dem Jahr 2010:

„Woher kommt eigentlich der 8. März?“

Von der Frauenbewegung auf jeden Fall nicht. In den 1970er Jahren kannten wir keinen 8. März. Es muss so Anfang der 80er Jahre gewesen sein, als der auftauchte. Im Westen. Im Osten war er wohlbekannt.

Denn in der DDR war der 8. März seit Staatsgründung so etwas wie ein „sozialistischer Muttertag“. Muttern bekam das Frühstück gemacht, bevor sie in die Brigade eilte; Vatern überreichte der Seinen rote Nelken, im Betrieb gab’s Kaffe und Kuchen. Und der Staatsratsvorsitzende empfing die allerverdientesten Genossinnen zum Sektempfang.

Und in manchen sozialistischen Ländern amüsierten sich übermütige Genossen an diesem Tag damit, die dreifach belasteten Frauen (Betrieb, Einkaufsschlange, Kinder) mit Parfüm zu bespritzen, mit billigem Parfüm. Eine Handlung, die vom symbolischen Gehalt des karnevalesken Krawattenabschneidens der Frauen an Weiberfastnacht in nichts nachsteht…

Kurzum: Der 8. März ist eine sozialistische Erfindung, die auf einen Streik von tapferen Textilarbeiterinnen zurück geht und 1910 auf der 2. Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen in aller Form beschlossen wurde. „Genossinnen! Arbeitende Frauen und Mädchen!“ schrieb Clara Zetkin 1911 in der Gleichheit, „der 19. März (der später zum 8. März wurde, Anm.d.Red.) ist euer Tag. Er gilt eurem Recht!“

Doch gerade die Frauenbewegung entstand bekanntermaßen Anfang der 1970er Jahre im Westen nicht zuletzt aus Protest gegen die patriarchale Linke. Eine Linke, die zwar noch die letzten bolivianischen Bauern befreien wollte, die eigenen Frauen und Freundinnen aber weiter Kaffee kochen, Flugblätter tippen und Kinder versorgen ließ. Und die realsozialistischen Länder waren in den obersten Etagen bekanntermaßen auch frauenfrei. Unter diesen Vorzeichen ist die Übernahme des sozialistischen Muttertags als „unser Frauentag“ für eine Feministin wie mich, gelinde gesagt, der reinste Hohn.

Schaffen wir ihn also endlich ab, diesen gönnerhaften 8. März! Und machen wir aus dem einen Frauentag im Jahr 365 Tage für Menschen – und für die Tiere und die Natur gleich dazu.

ALICE SCHWARZER