Adoption: Wahlverwandschaft

Ich bin sechs Jahre alt. Wir haben zu Abend gegessen, ich trage bereits meinen Pyjama und klettere auf den Schoß meiner Mutter. Ich muss sie etwas fragen, über das ich schon den ganzen Tag und die letzte Nacht nachgedacht habe. "Wie war das, als ich zur Welt kam?" Meine Mutter sieht kurz meinen Vater an, beide scheinen verlegen, dann lächelt sie und sagt: "Es tat ziemlich weh." "Wie groß war ich?", frage ich. Meine Mutter hält die Hände im Abstand einer Heftlänge auseinander, "so etwa". Und ich nicke und lehne meinen Kopf gegen ihre Brust und lausche auf das Geräusch ihres Atems.

Mein Vater hat grüne Augen, er ist schlaksig und blond, ich sehe aus wie er, nachts knirschen wir beide mit den Zähnen, Heuschnupfen bekamen wir erst im Erwachsenenalter, wir haben niedrigen Blutdruck, sind kurzsichtig und bekommen schnell Sonnenbrand, wir sind aufbrausend und versöhnen uns sofort wieder, man sieht die Ähnlichkeit, sagen die Leute. Wir schauen uns dann an und grinsen: Wem sieht man nicht alles ähnlich.

Vielleicht hat mich das am meisten gewundert, als meine Eltern mir die Unterlagen zeigten: dass ich anders hieß. Dass nicht nur der Nachname ein anderer war, sondern auch der Vorname. Mein zweiter Vorname, Aliana, war der erste und einzige. Ich war zwölf und las: "Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind, Aliana Berger, geboren am 18. August 1971, durch das Jugendamt in eine Inkognito-Adoption vermittelt wird." Ich las: "Der Bestätigungsbeschluss ist unanfechtbar. Das Kind führt nunmehr den Familiennamen: Mingels." Ich las: "Die Eltern des Kindes, die geschiedenen Eheleute Georg Berger (Namen geändert, d.Red.), Einkäufer, und Frau Andrea Berger, Hausfrau, geb. Peterson, haben ihre unwiderrufliche Einwilligung zur Kindesannahme erteilt. Die Eheleute Mingels nehmen die minderjährige Aliana Berger an Kindes statt an." Die Urkundenrolle trug die Nummer 656 und hatte ein rotes Siegel in Form eines dicken, vielzackigen Sterns. Andrea Berger lebte in Köln und kam aus Ostfriesland. Ich weiß noch, dass ich dachte: ab jetzt keine Ostfriesenwitze mehr.

Jahre später wollte eine Freundin von mir wissen: "Was hast du damals gefühlt?" "Es war ein Schreck", sagte ich, "und im nächsten Moment aufregend; ich fühlte mich wie die Heldin in einem der Romane, die ich las." Zu keinem Zeitpunkt war ich verzweifelt, es brach keine Welt für mich zusammen, ich war verstört und weinte ein bisschen, und dann war das vorbei. Ich fragte: "Wie lange musstet ihr auf mich warten?", und meine Eltern sagten: "Lange. Sieben Jahre." Vermutlich war auch dieses Gespräch ein Grund dafür, dass ich nie das Gefühl hatte, nicht erwünscht gewesen zu sein. Auf andere Kinder, dachte ich, wartet man nur neun Monate, auf mich jahrelang.

Es gibt ein Schwarzweißfoto, auf dem ist meine junge, schöne Mutter zu sehen, wie sie ein Flugzeug verlässt, eine Baby-Tragetasche in der Hand. Sie hatte mich im Kölner Krankenhaus abgeholt, wir waren nach Madrid geflogen, wo meine Eltern damals lebten. Am nächsten Tag gaben sie eine große Feier: mein Geburtsfest. Ich war zwei Wochen alt. "Du warst ein ruhiges Baby", sagt meine Mutter. "Du hast geschlafen und getrunken und selten geschrien", sagt mein Vater. "Du warst der Star des Abends."

Ich habe nie viel über meine Herkunft nachgedacht. Wenn ich es tat, dann mit einer Mischung aus Neugierde und Aufregung. Ich wusste, dass der Ehemann nur formell als Vater angeführt war. Dass ich außerehelich entstanden war. Eine Liebesaffäre, dachte ich. Leidenschaft, Romantik, Unglück, all das. Wenn ich mir Andrea vorzustellen versuchte, dann als eine entfernte Bekannte, nicht als Mutter. Ich hatte eine Mutter, ich wollte keine zweite.

In Deutschland ist es nicht schwer, die leibliche Mutter ausfindig zu machen. Das Jugendamt hilft dabei, oft genügt ein Anruf. Irgendwann, so dachte ich, werde ich das tun. Um eine Klammer zu schließen, eine Klammer, die bei meiner Geburt geöffnet wurde und nun wieder geschlossen werden sollte. "Bevor sie tot ist", sagte ich zu meiner Freundin. Manchmal dachte ich, viele sterben früh, warum sollte sie noch leben, ich war 30, sie musste 55 sein.

Der Brief vom Jugendamt erreichte mich in Neuenburg. "Sehr geehrte Frau Mingels", stand da, "Ihre leibliche Mutter, Andrea Berger, hat in all den Jahren Kontakt zum Jugendamt gehalten. Sie würde Sie gerne kennenlernen. Sie ist Autorin, Fotografin und Schauspielerin. Jahrelang lebte sie in Los Angeles und nun in Australien; mehrmals im Jahr ist sie in Deutschland. Sie haben drei Halbgeschwister." Wenn ich Kontakt zu ihr aufnehmen wolle, solle ich mich beim Jugendamt in Köln melden, die zuständige Sachbearbeiterin könne mir die

E-Mail-Adresse von Andrea Berger geben.

Ich hatte vor Kurzem meine Doktorarbeit beendet und unterrichtete an der Universität, daneben schrieb ich an meinem ersten Roman. Die Frau vom Jugendamt sagte, "da sind Sie ja beide Schriftsteller". Sie lachte und sprach von Genen, ich sagte, "na ja". Doch, sagte sie, das solle man nicht unterschätzen. Dann telefonierte ich mit meinem Freund: "Die biologische Mutter hat sich gemeldet." "Und jetzt?", fragte er. "Jetzt schreibe ich ihr", sagte ich.

"Liebe Andrea. Seit ein paar Jahren ist es mir immer wieder durch den Kopf gegangen, mich bei dir zu melden. Warum ich es dann doch nie tat, weiß ich nicht so genau. Wahrscheinlich war der Wunsch zu wenig stark. Dabei wollte ich dich schon einmal kennenlernen, sehen, wie du aussiehst, mit dir sprechen, von dir hören – wer du bist und was du machst. Und ich wollte mich bei dir melden, weil ich dachte, dass du Schuldgefühle haben könntest. Glaubst du mir, wenn ich dir sage, dass ich nie, kein einziges Mal wütend auf dich war? Ich fand deine Entscheidung großherzig: Du, die du das Kind nicht haben wolltest, nicht haben konntest, gabst es Menschen, die sich ein Kind wünschten. Die bereit waren, das Kind zu lieben, egal, ob Haarfarbe, Nase und Talente nach ihnen geraten würden. Oder alles ganz anders rauskäme. Vielleicht hatte ich auch einfach Glück mit meinen Eltern: Nie gaben sie mir das Gefühl, nicht ihr richtiges Kind zu sein. Sie und meine Schwester sind die Menschen, die mir am meisten bedeuten. Ich möchte gerne etwas von dir hören. Über dich, über deine Kinder, über meinen leiblichen Vater. Ich möchte aber auf keinen Fall eine zweite Mutter. Auch nicht notwendig eine Freundin. Aber das hast du dir ja sicher gedacht. Herzlich, Annette"

Andrea reagierte prompt, ihre Antwort kam aus Brisbane. "Liebe Annette", schrieb sie, "beinahe hätte ich Aliana geschrieben, da ich dich immer so genannt habe, wenn ich an dich gedacht oder über dich gesprochen habe." Sie habe in Köln gelebt damals, sie sei ein Hippie gewesen, sei es eigentlich immer noch, sie habe diesen Amerikaner kennen gelernt und sich stürmisch verliebt, er sei Musiker gewesen und sie Schauspielerin, sie hätten sich nach ein, zwei Wochen wieder aus den Augen verloren, er sei zurück nach Amerika gegangen – und sie habe gemerkt, dass sie schwanger war. "Das gefiel mir sehr; auch der Gedanke, ein Kind alleine großzuziehen", in einer Kommune habe sie leben wollen, das Kind als gemeinsames Projekt. Und dann doch nicht. "Im sechsten Monat wurde mir plötzlich klar, dass ich nicht in der Lage war, ein Kind alleine großzuziehen. Ein Moment der Wahrheit, das wusste ich."

Einige Tage später sah ich sie zum ersten Mal. Mein Freund hatte den Fellini-Film besorgt, in dem sie mitspielte. Im Film ist sie so alt wie ich. Das Haar, glatt und braun, reicht ihr bis auf die Schultern. Schmale Taille, starke Hüften. Sie geht langsam, fast schlendernd, manchmal gestikuliert sie energisch, dann lacht sie, sie spricht italienisch, sie schreit, wird Teil des Chaos um sie herum, treibt es voran, bei all dem wirkt sie nie, als vergesse sie die Kamera und sich selbst. "Meinst du, die ist es?", fragte mein Freund. Er zeigte auf den Bildschirm. "Oder die da?" Dann aß sie ein Stück Schokolade, und mein Freund sagte: "Jetzt", er lachte, "jetzt sieht sie genau aus wie du."

Ich betrachtete sie, wie sie kaute, schluckte, ihre Blicke, sehr aufmerksam, lauernd fast, ich spulte zurück, betrachtete die Szene noch einmal und danach noch einmal. Es war, als ob man die eigene Stimme auf Tonband hört: seltsam vertraut und ein wenig peinlich. Ich sagte abwehrend: "Es könnte jede dieser Frauen sein." "Nein", sagte mein Freund, "schau sie dir doch an." Andreas Kauen, Sprechen, Lachen. "Komisch ist das", sagte mein Freund und schaute von ihr zu mir. Sie war hübsch. Die andere Schauspielerin war hübscher.

Im Buchladen fand ich eines ihrer Bücher. Es stand in der Esoterik-Ecke, es ging um indianische Spiritualität. Nun bin ich jemand, der kein Bedürfnis nach Esoterik hat: Tarotkarten, Schamanismus, Horoskope – alles nichts für mich. Ich blätterte in dem Buch, überflog die Seiten: Von einem "Seelenfreund" war die Rede, von der "Mondin", von Mythen und Mysterien. Ich stellte das Buch zurück ins Regal.

Bis wir uns das erste Mal trafen, sollten noch einige Monate vergehen, Monate, in denen ich heiratete, nach Zürich zog, in denen mein erstes Buch erschien und ich die Universität verließ, um eine Stelle als Kommunikationsbeauftragte anzunehmen, die ich gleich wieder kündigte.

An einem Montagabend rief Andrea an. Sie könne am Wochenende kommen, ihre Tochter Jana werde ihr einen preiswerten Flug besorgen, sie sei Pilotin. "Wie siehst du aus?", fragte sie. "Blond", sagte ich, "glatte Haare. Einsfünfundsiebzig groß." "Blond?", fragte sie verwundert. "Deine Schwester hat dunkle Locken", sie lachte. "Und sie ist zierlich. Eher klein." Sie sagte: "Ich werde dich erkennen."

Natürlich kenne ich diese Szenen aus dem Fernsehen: das Umklammern, die Tränen, die Fassungslosigkeit, diese ganze Gefühlsseligkeit, die uns suggeriert, dass der Mensch, mag er auch noch so sehr sozial geprägt sein, doch vor allem instinktiv funktioniert. Als sei Mutterschaft nur etwas Biologisches – und wir nicht viel mehr als Hunde, die sich am Geruch wiedererkennen. Es schüttelt mich immer, wenn ich so etwas sehe: Es erscheint mir wie eine einzige törichte Lüge.

Ich wusste: Ich würde nie Mutter zu Andrea sagen. Alles, was ich mit diesem Begriff verband, war vergeben.

Um halb sieben landete ihr Flugzeug, ich stand am Gate, ich war nervös und sah jeder Frau ins Gesicht.

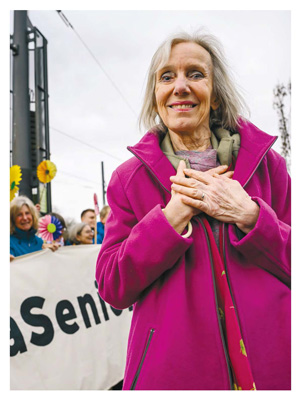

Sie war kleiner als erwartet. Ihr Haar war kurz geschnitten, ihr Gesicht zart mit feinen Zügen und einer langen, schmalen Nase. Ein wasserheller Zirkonia auf ihrer Stirn funkelte, wenn das Licht ihn traf. Sie trug eine bunte Samtjacke, enge schwarze Hosen und roch nach etwas Süßem. Wir gaben uns die Hand. "Ich habe dich sofort erkannt", sagte sie. Im Auto betrachtete sie mich von der Seite. "Du erinnerst mich an Jeff." Sie lachte leise. "He was God for me. Zumindest zwei Wochen lang."

Im Lokal bestellten wir Fisch und Wein, sie erzählte von ihrem Leben in den USA und Australien, von ihren Kindern, drei, von denen nur der jüngste Sohn bei ihr aufgewachsen ist, eine Tochter beim Vater, ein Sohn bei den Großeltern väterlicherseits. Sie sagte: "Sie sind toll."

Andrea flirtete mit dem Kellner, dem Mann am Nebentisch, vorbeigehenden Gästen, sie flirtete mit mir, mit den kleinen Töchtern des Kochs, sie erzählte von ihren Erfahrungen mit Heilern und Hippies, von den Männern in ihrem Leben, den Reisen, immer noch habe sie keinen festen Wohnsitz, halte es nirgends lange aus, oft sei sie in Indien, auf Gomera, in den USA, immer wieder in Australien. Sie schilderte das Haus eines Freundes, in dem sie dort lebte, die Holzveranda, über die, handtellergroß, die Spinnen liefen. Sie beschrieb die indischen Frauen, ihre bunten Gewänder, sie fragte: "Warum bist du schwarz angezogen? Schwarz ist keine Farbe". Manchmal hielt sie inne, betrachtete mich nachdenklich und trank einen Schluck Wein. Ständig habe sie Fernweh, gestand sie, und zuweilen ein diffuses Heimweh. Sie glaube an die große Liebe: Irgendwann, bald schon, werde sie ihr begegnen. Der Stein auf ihrer Stirn löste sich, sie drückte ihn wieder fest. Sie sagte: "The best is yet to come."

Sie war rhetorisch gewandt, lobte, um selbst gelobt zu werden, war freundlich und exaltiert, in all dem sehr fremd. Gleichzeitig hatte ich den Eindruck, Züge an ihr zu entdecken, die ich von mir selbst kannte. Äußerlich – in ihrer Mimik, ihrer Art zu sprechen und zu essen. Aber auch – und das war unangenehmer – in ihrem Charakter: Dieses Verlangen nach Bewunderung kannte ich, diese Eitelkeit, den unverhohlenen Egoismus, den ich, so hoffte ich, hinter mir gelassen hatte, im Kosmos meiner Kindheit, in dem ich alles auf mich bezog, sich alles auf wundersame Weise um mich zu drehen schien, jedes Ding ein Zeichen, jedes Zeichen ein Versprechen.

Ich war inzwischen ganz ruhig geworden: Was für ein Glück, dachte ich. Was für ein Glück, dass sie mich weggegeben hat.

Als ich sie ins Hotel brachte, holte sie eines ihrer Bücher aus der Tasche. "Meiner lieben Tochter Annette Aliana", schrieb sie auf die erste Seite, darunter setzte sie einen Kuss: der Abdruck ihrer Lippen auf dem Papier, die weit ausholende Schrift. "Ich bin nicht deine Tochter", sagte ich. Sie schaute verblüfft auf, ein wenig beleidigt, dann sagte sie "okay". Wir verabredeten uns für den nächsten Morgen.

Wir gingen frühstücken, mein Mann kam mit. "Ist der Orangensaft frisch gepresst?", fragte Andrea. Die Kellnerin nickte. "Und könnte ich statt des Toastbrots Vollkornbrot haben?" "Ja", sagte die Kellnerin und machte eine Notiz auf ihren Block. "Und das Ei vier Minuten statt fünf." Andrea lachte der Kellnerin zu, die lächelte unsicher. "Und haben Sie Aprikosenmarmelade?" Das Mädchen sagte ergeben: "Glaub schon." Dann wandte sich Andrea meinem Mann zu. "So ein schöner Mann", würde sie später sagen. "Oh je", sagte er, als sie zur Toilette ging.

Andrea und ich liefen durch Zürich. Ich lud sie zum Essen ein. Sie hatte es nicht gesagt, aber ich wusste, dass sie wenig Geld hatte. Sie erzählte von einem Arztbesuch: davon, wie sie mit dem Arzt vor der Untersuchung den Preis aushandelte, wie sie ihm eines ihrer Bücher mitbrachte, wie er sagte, er behandle sie so preiswert wie möglich. "Manchmal habe ich schon ein bisschen Angst vor der Zukunft." Kurz sah sie besorgt aus, dann lachte sie wieder. "Irgendetwas drängt mich, nach Südamerika zu gehen. Ich glaube, dort finde ich meine letzte große Liebe." In einem kleinen Bistro tranken wir einen Kaffee, und Andrea sprach einen älteren Herrn am Nebentisch an. Als er aufstand, um zu gehen, verbeugte er sich leicht in ihre Richtung. Sie lächelte zufrieden.

"Wie war es?", fragte mein Mann am Abend, und ich sagte: "Interessant. Auch anstrengend." Erschütternd war es nicht gewesen, nicht einmal besonders aufwühlend. Über den leiblichen Vater wusste Andrea so gut wie nichts. Manchmal meinte sie, er heiße Jack, manchmal nannte sie ihn Jeff. Er sei Gitarrist gewesen in einer Rockband, den Namen der Band hatte sie vergessen. Im Internet stieß ich auf das Bild eines Jeff Mayer: ein Gitarrist aus Kalifornien. Das Alter stimmte, die Beschreibung auch. "Ist er das?", fragte ich sie einige Wochen später am Telefon. Sie war sich nicht sicher.

Wiederum vergingen einige Monate, bis Andrea sich meldete. Sie werde nach München kommen, um ihren Agenten zu treffen. Und sie wolle mir meine Brüder vorstellen, Basil und Christoph. "Willst du sie kennen lernen?" Sie versuchte, Basil zu beschreiben, "attraktiv ist er, sehr groß". Als sie ihn das erste Mal angerufen habe, habe er sich gefreut, "wie nett, deine Stimme zu hören", 18 sei er da gewesen. Manchmal sei er ihr etwas fremd. Christoph sei bei ihr aufgewachsen, in Amerika, Australien, Europa, er arbeite als Kellner, "aber eigentlich ist er Künstler". Sie musste Geld nachwerfen, sie rief aus Irland an. Sie sagte: "Du wirst die beiden mögen." Wir verabredeten Zeit und Ort, dann legten wir auf.

Ich saß im Biergarten und wartete auf meinen Bruder. Ich schaute jeden jungen Mann an, einer hielt meinem Blick stand, überlegte, blieb aber sitzen. Dann betrat ein Mann den Garten, Jeans, Turnschuhe, dunkles Hemd, schwarze Haare, die ihm bis auf die Wangen fielen. Er kam an meinen Tisch, er hielt mir seine Hand hin. Basil. Er hatte olivgrüne Augen, eine gerade Nase, helle Haut, schmale Lippen.

Andrea kam und brachte Christoph mit, blond wie ich, sechs Jahre jünger. Während wir auf das Essen warteten, kritzelte er auf dem Papierset herum: einen Mann mit Hasenzähnen, über dem Kopf ein Ufo. Alles Außerirdische interessiere ihn, sagte er. Andrea erzählte von sich als Kind: wie sie zwischen Sonnenblumen stand, die größer waren als sie selbst, wie sie plötzlich ahnte, dass der kranke Großvater stürbe, wie sie ihn tot vor sich sah, und als sie heimkam, war er tatsächlich gestorben. Und später dann, der Engel, der ihr sagte, es ist gut, alles ist gut, die Abtreibungen, die Kinder, die sie nicht behalten konnte, und wie sie das beruhigte.

Vor dem Lokal verabschiedeten wir uns von Andrea und Christoph, wir winkten ihnen hinterher, bis sie nicht mehr zu sehen waren. Ich sagte: "Er hätte ihr mal Verhütungsmittel empfehlen können, der Engel." Wir mussten lachen, "besser so", sagte Basil, "sonst wären wir nicht hier".

In der folgenden Woche kam ich einmal spät in der Nacht nach Hause und schaltete den Fernseher an. In einem der Regionalprogramme war ein Interview zu sehen: Andrea erzählte von ihrem Leben, eloquent, charmant, ohne Angst vor der Kamera. Vom Moderator gefragt, erzählte sie von ihren Kindern: Künstler, Mathematiker, Pilotin seien sie. "Und das vierte Kind?", fragte der Moderator. Sie lächelte, sie warf sich den Samtschal über die Schulter, sie stützte ihr Kinn in die Hand. "Meine zweitälteste Tochter", sagte Andrea, "ist Dozentin für Germanistik an einer Schweizer Universität."

Ich schrieb ihr: "Wie kommst du dazu, dich mit uns zu brüsten?" Sie schrieb: "Ich bin mir keines Fehlers bewusst."

All das liegt einige Jahre zurück. Nach wie vor habe ich sporadisch Kontakt zu Andrea, sie meldet sich zwei-, dreimal im Jahr, sie erzählt von einem Traum, in dem ich vorkam, oder von dem Mann, den sie gerade liebt: einen tibetischen Mönch, einen australischen Farmer, einen Schotten. Dem Südamerikaner, von dem sie ahnt, dass er kommen wird, ist sie noch nicht begegnet. Immer, wenn ich in München bin, treffe ich Basil. Wir sind uns nah, wenn wir uns sehen, aber wir schreiben uns selten, telefonieren nie. Christoph habe ich nicht mehr gesehen. Die Schwester, Jana, kenne ich noch nicht.

Andrea ist mir fremd, und sie wird es bleiben. Es gab Situationen, in denen ich sie eindeutig nicht mochte. Und doch ist sie liebenswert, auf ihre Art. Hätte ich eine Erwartung an Andrea gehabt, eine Vorstellung, wie sie sein würde – ich wäre wohl beides gewesen: erfreut und enttäuscht. Ich weiß inzwischen, dass sie bereits vor langer Zeit versucht hat, Kontakt zu mir aufzunehmen, und dass meine Eltern das ablehnten.

Man muss kein Psychologe sein, um zu ahnen, dass es mich verwirrt hätte, Andrea zu früh zu begegnen. Es gibt Experten, die anders darüber denken: Sie befürworten die offene Adoption, in der zwischen Kind, leiblichen und sozialen Eltern Kontakt besteht. Ich glaube nicht an dieses Konzept. Die Normalität, in der ich meine Kindheit verbrachte, empfinde ich als Kokon, in dem ich seelische Stabilität aufbauen, eine eigene Identität entwickeln konnte. Als ich Andrea schließlich kennenlernte, war ich selbstsicher genug, um zu wissen: Was sie auch tut, was auch aus ihr geworden ist – es betrifft nur sie, nicht mich.

Jede Familie hat ihre guten und schlechten Dynamiken, jede Kindheit ist mit ganz eigenen, kleinen Grausamkeiten und Glücksmomenten bestückt. Es gibt Erfahrungen aus meiner Kindheit, die ich lieber nicht gemacht hätte: manche Demütigung in der Schule, mancher Streit, manche Gefühlsverwirrung. Was mich jedoch nie belastete, war der Umstand, adoptiert zu sein. Dass Andrea mich weggegeben hat, habe ich nie gegen mich bezogen, sondern immer den Umständen zugeschrieben. Wie diese Umstände auch ausgesehen haben – indem Andrea eine frühestmögliche Entscheidung getroffen hat, hat sie mir eine Odyssee durch Heime und Pflegefamilien erspart. Und auch meine Eltern trafen eine Entscheidung: ein Kind, dessen genetische Disposition sie nicht kannten, bedingungslos als ihres anzunehmen.

Dass mir aus dieser Unvorhersehbarkeit auch Freiheiten erwachsen sind, wurde mir in einem Gespräch mit einem Jugendfreund deutlich. Er ist Lehrer wie sein Vater und Großvater. Niemand hat ihn gezwungen, diesen Beruf zu wählen. Das war auch gar nicht nötig: Schon mit acht stand sein Berufswunsch fest. Doch manchmal hadert er heute damit. "Du hattest viel mehr Freiheiten", sagt er. "Es gab weniger klare Erwartungen."

"Wir mussten abwarten, in welche Richtung du dich entwickeln würdest", bestätigt mein Vater, als ich ihn frage. "Wir konnten nicht vorhersagen, welche Talente du haben würdest; konnten nichts voraussetzen", erklärt meine Mutter. Manchmal sei das schwierig gewesen. Sie sagt: "Wir mussten einfach an dich glauben. Und an uns."

Eine meiner frühesten Erinnerungen ist die an eine Trennung. Es war mein erster Besuch im Kindergarten, ein strahlender Vormittag, ein Junge riss mich von der Kindergärtnerin los und verschleppte mich in eine Holzhütte, ich schrie und weinte vor Angst, meine Eltern nie wieder zu sehen. Ich erinnere mich, wie erleichtert ich war, als mich meine Mutter mittags abholte. Auf ihrem Fahrrad fuhren wir nach Hause. Ich saß auf dem metallenen Sitz, der am Lenker befestigt war, den Fahrtwind auf der sonnenheißen Stirn, ihre Arme rechts und links meines Körpers, wie die Flügel einer Glucke.

Das ist es, was zählt.

Die Autorin ist Kolumnistin bei der FAZ und lebt in Zürich. Von ihr erschien 2007 "Romantiker. Geschichten von der Liebe" (DuMont, 17.90 €). – Erstabdruck:

Das Magazin, Schweiz.