Tierrechte: Der zu kleine Unterschied

Sie sind traurig oder fröhlich, sie sind lieb oder listig, sie sind einfältig oder schlau. Wir alle wissen es und wollen es doch nicht wahrhaben: Die Unterschiede zum Menschen sind gering.

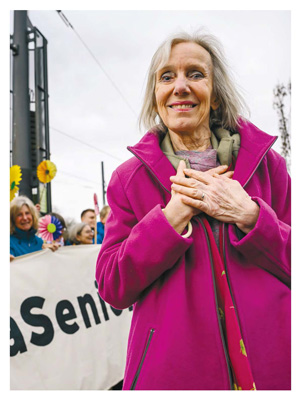

Jane Goodall: Ich hatte schon während meiner Kindheit einen wundervollen Lehrer: meinen Hund Rusty. Er war mein bester Kamerad. Er war intelligent und konnte selbst Probleme lösen. Ich wusste genau, dass er Gefühle hatte. Er konnte sehr traurig, glücklich, wütend und beschämt sein. Manchmal schmollte er auch richtig. Deshalb habe ich gewusst, dass das, was diese Professoren erzählten, Müll war. Es war mir immer klar, dass Tiere Intelligenz, Gefühle und Persönlichkeiten haben.

Kürzlich war Hund Rico mal wieder im Fernsehen. Das Publikum bestaunte und beklatschte vergnügt, wie der schwarzweiße Bordercollie aus einer Menge auf dem Boden herumliegender Spielsachen mit großer Sicherheit den Gegenstand heraussuchte, dessen Bezeichnung ihm sein ‚Frauchen' Susanne zurief. Diese Fähigkeit hat Susanne bei Rico spielerisch hervorgelockt, um ihm die Langeweile zu vertreiben, als er wegen einer Verletzung ein Jahr im Haus bleiben musste.

Heute kann Rico 250 (zweihundertfünfzig) Wörter den damit bezeichneten Dingen zuordnen. Und er kann obendrein neue Gegenstände mit neuen Namen auffinden und schwanzwedelnd herbeibringen - offenbar im Ausschlussverfahren: Die anderen Sachen kennt er ja schon, also muss mit dem neuen Wort das neue Plüschtier gemeint sein.

Nach Ricos erstem Auftritt bei ‚Wetten, dass ...' studierte das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie an der Universität Leipzig drei Jahre lang Ricos kognitive Fähigkeiten und bestätigte uneingeschränkt, dass der Hund Wörter, also abstrakte symbolische Signale, auf konkrete Dinge anzuwenden versteht.

Viele Vögel haben schon lange entdeckt, dass harte Nüsse aufspringen, wenn man sie vom Baum herunterwirft. Aber bei besonders harten klappt es nicht immer. Also erfanden Raben in Japan einen Trick: Sie werfen die Nüsse auf die Straße und lassen sie von Autos überfahren. Bald merkten sie freilich, dass es gefährlich ist, die Nusskerne im fahrenden Verkehr wieder aufzulesen - und legen sie von nun an auf den Zebrastreifen, um sie bei Grün für Fußgänger abzuholen.

Tintenfische (die aus der Familie der Schnecken stammen) können Schraubverschlüsse von Gefäßen öffnen, um an einen begehrten Inhalt ranzukommen. Einige Delphine in einer Bucht vor Westaustralien lösen konisch geformte Schwämme vom Meeresgrund und ziehen sie wie einen Hut über den Kopf, um sich nicht an scharfen Gegenständen zu verletzen. Diese Technik ist nicht angeboren und wird offenbar von Müttern an Töchter über Generationen weitergegeben. Genau das, das Tradieren erlernter Fähigkeiten, aber ist die Grundlage dessen, was wir Menschen Kultur nennen.

Kapuzineräffchen zeigen sogar einen Sinn für Gerechtigkeit: Wird (bei einem Verhaltenstest) ein Gefährte, der eine mindere Leistung erbracht hat, mit einem begehrteren Leckerbissen belohnt (Weintraube), während der mit der eigentlich besseren Leistung nur den zweit-beliebtesten (Gurke) erhält, dann wirft der ungerecht Benachteiligte die Belohnung wütend weg, obwohl er normalerweise auch die Gurke mag. So berichtet von dem berühmten Affenforscher Frans de Waal.

Immer häufiger tauchen Meldungen dieser Art in den Medien auf und wissenschaftliche Publikationen berichten laufend über Fähigkeiten und Talente von Tieren. Doch immer noch klingt die Überraschung durch. Wo haben die klugen beobachtenden Menschen ein paar tausend Jahre lang eigentlich ihre Augen gehabt? Die Antwort liegt einerseits auf der Hand und ist andrerseits tief in uns allen verborgen: Es ist das Vorurteil, das Vor-Urteil, das den Blick bestimmt. Tiere können doch keine ‚menschlichen' Eigenschaften und Fähigkeiten haben!

Die Wahrheit aber ist, dass manche Tiere den Menschen sogar überlegen sind. Vögel können sich, einfach so, aus eigener Kraft, in die Luft erheben. Meeresbewohner behaupten sich ohne Hilfsmittel unter Wasser. Bienen, Ameisen, Termiten, bilden komplizierte Staatsgefüge, die auch ohne moderne Forschungsmethoden zu beobachten waren. In das Staunen über die Fähigkeiten all der sonderbaren Wesen mischte sich in früheren Zeiten also durchaus Bewunderung, Neid, Furcht und Ehrfurcht, die bis zur Vergöttlichung ging.

Mit den wachsenden technischen Möglichkeiten, besonders der Waffen, wuchs die Überlegenheit des Menschen - und mit ihr die Verachtung für die Verlierer. Der kulturelle Überbau, vor allem der religiöse, schuf einen immer breiteren Graben zwischen Mensch und Tier. Auf diesem scheinbar festen Boden diesseits des Grabens siedelte sich denn auch das an, was wir im weitesten Sinn Wissenschaft nennen: im Kern anthropozentrisch, stets auf den "fundamentalen Unterschied" zwischen Mensch und Tier bedacht.

Erst in jüngster Zeit hat sie begonnen, die alte Überheblichkeit abzustreifen. Als Charles Darwin ab 1859 seine Erkenntnisse über ‚Die Entstehung der Arten' und ‚Die Abstammung des Menschen' veröffentlichte, war die Aufregung gewaltig. Das hatte er vorausgesehen und zwanzig Jahre mit der Publikation seiner Forschungen gezögert.

Darwins Bücher waren gewissermaßen die zweite Vertreibung des Menschen aus dem Paradies - aus dem Paradies seiner bisherigen Sicherheit, einzigartig und unvergleichlich zu sein, ein Ebenbild Gottes (zumindest der Mann); und von ihm fixfertig auf die Welt gesetzt, mitten unter die Tiere, später dann über sie. Darwin aber erklärte, der Mensch stamme selbst aus dem Tierreich und teile mit ihm eine lange Entwicklungsgeschichte. In einem berühmten Witz aus jener Zeit will ein Junge seinem Vater die neue Lehre beibringen, wonach der Mensch vom Affen abstamme. "Was?", schreit der Vater, "vom Affen? Du vielleicht, ich nicht!"

Was sich aber trotz der allmählichen Einsicht in die biologischen Zusammenhänge bis heute in den meisten Menschenköpfen eingenistet hat, ist die Vorstellung, Tiere seien eine Art niedriger Vorstufe zum homo sapiens und hätten nicht seine entscheidende Eigenschaft: den Verstand, wahlweise auch Vernunft genannt. Schon in der Antike wird an diesem Merkmal der "große Unterschied" festgemacht. Die vernunftlose Kreatur wurde in der westlichen Kultur geradezu zum Gegenbild des Menschen. Im Mittelalter, in dem die Kirche das Denken der europäischen Völker beherrschte, wurde behauptet, dass Tiere keine Seelen hätten und den Gläubigen von Gott zum Gebrauch bestimmt seien.

Ihren Höhepunkt erreichte diese Vorstellung mit der Doktrin des als Begründer der modernen Naturwissenschaft geltenden Philosophen René Descartes (1596-1650), der behauptete, Tiere hätten nicht einmal Gefühle. Sie könnten keine Schmerzen und Leiden erleben, da ihnen die von Gott dem Menschen gegebene denkende Seele fehle. Sie seien nur bewegliche Automaten, und wenn sie Schmerzlaute äußerten, sei dies wie das Quietschen einer Maschine.

Vor über 200 Jahren formulierte der englische Philosoph Jeremy Bentham, der die moralische Berücksichtigung von Tieren - und nicht-weißen Menschen - forderte, das Problem auf den Punkt: "Die Frage ist nicht: Können sie denken? oder: Können sie sprechen? sondern: Können sie leiden?"

Heute leugnet kaum noch jemand, dass Tiere Schmerzen und Freude fühlen, aber gehandelt wird so, als sei es nicht so. Die vorsätzliche Tötung eines Menschen aus niedrigen Beweggründen ist das schwerste aller Verbrechen und die gleiche Handlung gegen ein Tier ein strafloses Nichts, oder gar, wie etwa bei der Jagd, ein Akt, dessen man sich rühmen darf. Die vorsätzliche Zufügung von Schmerzen und Verstümmelungen unter Menschen wird als Folter geächtet, während solche Handlungen an Tieren millionenfach und ganz legal verübt, ja sogar belohnt, werden (wie etwa in der medizinischen Forschung). Der Widerspruch ist so krass, dass es offenbar besser ist, nicht darüber nachzudenken.

Wenn ein Hund seine Familie, die in eine andere, kilometerweit entfernte Stadt gezogen ist und ihn verlassen oder vergessen hat, wiederfindet - wie hat er das gemacht? Wenn die Katze vor der Tür miaut, um wieder hereingelassen zu werden - muss sie dafür nicht wissen, dass sie dort wohnt? Wenn Zugvögel Strecken über ganze Kontinente zurücklegen, Fischschwärme zu ihren Laichplätzen übers Meer ziehen - wie finden sie den Weg? Wenn ein (Zirkus-)Elefant nach Jahren einem ‚Pfleger' wieder begegnet, der ihn einst übel misshandelt hat, und ihn attackiert - hat er dann nicht ein Gedächtnis und den Wunsch nach Rache? Und wie merkt sich das Eichhörnchen die vielen verstreuten Orte, an denen es im Sommer rund 10.000 Nüsse versteckt, um sich im Winter davon zu ernähren?

Auch dafür hat der schlaue Mensch eine Erklärung parat: Das sei Instinkt! Instinkt, angeborenes Verhalten also, lenke das Tun der Tiere - Menschen hingegen handeln nach vernünftigen Überlegungen. Wie aber kann vor Jahrmillionen angelegt sein, dass Katze Mimi ihr Haus in der Müllerstraße 30 findet? Etwas wie Heimattrieb? Folgen Menschen nicht auch instinktiv einem Wissen, nachdem sie es sich einmal eingeprägt haben? Folgen wir nicht überdies ständig Instinkten und Trieben, die wir gar nicht erst lernen mussten? Wo verlaufen die Grenzen zwischen angeborenen Verhaltensmustern und ‚Intelligenz'? Wie vernünftig ist die menschliche Vernunft?

Nach den bahnbrechenden Beobachtungen an Schimpansen, durch die Jane Goodall zur berühmtesten Primatologin der Welt wurde, sind die künstlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen Mensch und Tier ins Rutschen geraten. Es sind auffallend viele Frauen, die Verhaltensforschung betreiben und sensationelle Ergebnisse präsentieren. Mag sein, dass sie mit weniger genormten Vorstellungen von der Großartigkeit des menschlichen, traditionell männlich geprägten Denkens an die Sache herangehen.

Weltbekannt wurden zum Beispiel die Intelligenztests von Irene Pepperberg in Amerika mit Alex und anderen Graupapageien, in denen sie ihren Vögeln über hundert Wörter beibrachte, die sie sinnvoll verwenden und kombinieren. Alex kann sieben Farben unterscheiden, bis sechs zählen und die Null richtig benutzen, was Menschenkinder erst ab dem vierten Lebensjahr schaffen.

Aufsehen erregten auch Spiegelversuche mit Schimpansen. Dem Affen wird ein farbiger Fleck auf die Stirn gemalt, und wenn er, vor einen Spiegel gesetzt, den Fleck abzuwischen versucht und sich verwundert dreht und wendet, um Körperteile zu besichtigen, die er sonst nicht sehen kann, wird dies als Zeichen gewertet, dass er sich selbst erkennt, das heißt ein Bewusstsein von sich selbst hat. Auch Elstern und Delphine erkennen sich im Spiegel.

Viele haben von der Schimpansin Washoe gehört, der das Ehepaar Gardner die amerikanische Taubstummensprache Ameslan (ASL) beigebracht hat. Oder von dem Gorillamädchen Koko, das von seiner Trainerin Francine Patterson 1.000 Wörter zu benutzen und 2.000 zu verstehen gelernt hat. Sue Savage-Rumbaugh entdeckte, dass das Bonobokind (Zwergschimpanse) Kanzo ‚spontan', das heißt ohne Training, durch Zuhören und Zuschauen eine ganze Zeichen- und Laut-Sprache erlernt hat, die seiner Mutter beigebracht werden sollte. Die Forscherin knüpfte daran Untersuchungen über den Spracherwerb durch Anregung und Nachahmung, denn Sprache ist nicht angeboren, sondern ein Lernvorgang. Beim Menschenkind ebenso wie bei potenziell sprachfähigen Tieren wie Bonobos.

Diese Art von Versuchen ist eindrucksvoll und trägt auch tatsächlich zu neuen Einstellungen über tierliche Intelligenz bei. Aber hilft sie wirklich dem Menschen, von seinem hohen Ross herabzusteigen?

Der Einwand, dass noch das beste Ergebnis weit hinter den menschlichen Verstandesleistungen zurückbleibt, klingt zunächst einleuchtend. Aber es geht gar nicht um Vergleiche. Tiere haben eine völlig andere Evolution durchlaufen und können nicht auf einem ihnen fremden Gebiet zum Wettbewerb antreten. Das ist, als würde man von einem Piloten erwarten, dass er sich mit einem Pianisten im Klavierspiel misst. Die einschlägigen Forschungen an Tieren wollen die Funktionsweise des komplizierten Apparats Gehirn und der neuronalen Prozesse herausfinden, die sinnliche Wahrnehmungen, Eindrücke, Erfahrungen, Lernvorgänge in geistige verwandeln und Handlungsimpulse auslösen.

Dass Tiere Wahrnehmungen haben, sie in ihrem Inneren "spiegeln" und daraus Folgerungen ziehen, macht diese Art Forschungen überhaupt erst möglich. An Steinen oder Pflanzen könnte man sie nicht machen. Dass in Tieren mentale und emotionale Vorgänge stattfinden, ist also eine (stillschweigende) Voraussetzung. Wie dabei Sinne, Bewusstsein, Denken, Fühlen, Wollen und Tun ineinander spielen, bei Mensch und Tier, ist die große Frage - und davon wissen wir bis heute so gut wie nichts. ‚Das Tier' gibt es außerdem überhaupt nicht, es gibt nur unendlich viele Spielarten, in denen sich Leben in denkenden, fühlenden, wünschenden, handelnden und erlebenden Wesen manifestiert.

Alle tierlichen Geschöpfe sind mit Fähigkeiten und Begabungen ausgestattet, die ihnen die Anpassung und das Überleben auf diesem Planeten ermöglichen sollen und von denen keine mehr wert ist als die einer anderen Art. Die spezifisch menschliche Intelligenz - von Vernunft sollten wir angesichts dessen, was wir auf dieser Welt anrichten, lieber nicht sprechen - auf die wir so maßlos stolz sind, ist eine davon. Doch wirklich stolz könnten wir erst sein, wenn wir sie nutzen würden, andere Lebensformen zu respektieren, statt auf sie hinab zu sehen.