True Crime: Sind Frauen maso?

Er sucht labile Frauen unter dem Chat-Namen ‚Heimu‘. Und er hat eine Vorliebe für das Strangulieren und Erhängen. Dann wird in Bremen eine junge Frau gefunden, die sich erhängt hat. Laut Polizei ein Suizid. Die Eltern zweifeln. Ein Journalist und eine Kriminalpsychologin machen sich auf die Spur des Sadisten Brunhold S.“

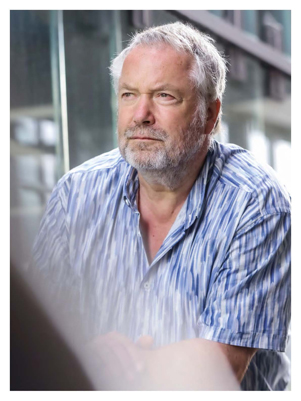

So lautet der Teaser einer ARD-True-Crime-Reihe für die Folge „Auf den Spuren des Todesflüsterers – Verabredung zum Mord“: dunkle Bilder, schnelle Schnitte, gruselige Musik, Fotos von den Opfern, Videos vom Täter, Mordwerkzeuge, Waldgebiete, Polizeieinsätze, viel, viel Blaulicht. Investigativ-JournalistInnen, GerichtsmedizinerInnen, PolizistInnen und der Staatsanwalt kommen zu Wort, schildern ihre akribischen Ermittlungen, die schließlich zum Täter führen. Eigentlich alles wie im Krimi. Nur die Opfer, die sind echt. Die 23-jährige Katharina zum Beispiel, eine der getöteten Frauen des Sadisten Brunhold S. Der 62-jährige Limburger überredete psychisch angeschlagene Frauen, die er in Internet-Chat-Foren kennenlernte, sich nackt auf einen Stuhl zu stellen und sich zu erhängen. Anderen wollte er beim Hardcore-Sex das Genick brechen.

Das Real-Genre True-Crime hat den fiktionalen Krimi abgelöst. Echte Mörder und echte Opfer sind eben gruseliger. Mal sind es klassische Dokumentationen, die Beteiligte des Geschehens zu Wort kommen lassen. Mal Nacherzählungen, die zwar auf wahren Begebenheiten beruhen, aber zugunsten der Dramaturgie ausgeschmückt werden: durch fiktive Dialoge, nachgestellte Szenen und Kommentare auf dem Off.

Die Opfer in True-Crime-Formaten sind mehrheitlich junge, oft attraktive Frauen. Die Titel: „Du gehörst mir!“ – „Tödliche Leidenschaft“ – „Der 33-Zentimeter-Mann“ – „Die Toten vom Reiterhof“ – „Die mysteriösen Massage Morde“ – „Post vom Tango-Jüngling“.

Was klingt wie billige Pornos, ist bares Gold für Produzenten und Medien. True-Crime-Formate gehen durch die Decke. In Deutschland hören laut Forsa-Umfrage allein fünf Millionen Menschen jede Woche den Podcast „Mordlust“. Mehr als vier Millionen lauschen „Mord auf Ex“, wenn Leonie Bartsch und Linn Schütze „True-Crime-Stories“ vorstellen, „die uns nicht mehr loslassen“. True-Crime ist 2024 zum reichweitenstärksten Podcast-Genre überhaupt avanciert.

Das Genre „True-Crime“ ist angesagt. Podcasts, TV- und Streaming-Serien mit dem „echten Verbrechen“ schießen wie Pilze aus dem Boden. Es sind in großer Mehrheit Frauen, die „True-Crime“ mit den Frauenleichen konsumieren. Warum?

Sogar im totgesagten Print gibt es einen Boom. Stern Crime, ein Ableger des Stern-Magazins, verkauft sich um die 80.000 Mal pro Heft.

Die Zeit setzt seit 2018 auf den Podcast „Verbrechen“ von Sabine Rückert (die einst schon Monate vor Beginn des Prozesses wusste, dass Kachelmann unschuldig war und dass die Zeugin lügt). Zeit Verbrechen wurde nun sogar zur TV-Serie gemacht und ging im November 2024 an den Start. Hochkarätig besetzt mit Lars Eidinger und unter Regie von Helene Hegemann in einer der Folgen. Flankierend gibt es im Zeit-Online-Shop Stoffbeutel, Kaffeetassen, Sojakekse und einen Gewürzmix zum Verbrechen.

Spätestens seit Truman Capote 1965 das Genre mit seinem Buch „Kaltblütig“ über den wahren vierfachen Mord an einer Farmer-Familie zur Kunstform erhob, hat True-Crime einen Siegeszug über die ganze Welt angetreten. Ferdinand von Schirachs Bücher über „Wahre Verbrechen“ ebneten den Weg in Deutschland, die ZDF-Reihe „Aktenzeichen XY… ungelöst“ lief schon vorher als das weltweit erste True-Crime-Format im Fernsehen. Mit dem US-Podcast „Serial“ explodiert das True-Crime in den 2000ern. Eine ganze Industrie ist seitdem entstanden. Für jeden Serienkiller gibt es einen eigenen Film.

Die True-Crime-Serie auf Amazon „Bundy: Falling for a Killer“ über Ted Bundy, der 30 Frauen und Mädchen in den USA ermordete, räumte 2020 ab. Sie zeigt, wie Bundys pathologischer Hass auf Frauen von der feministischen Bewegung der 1970er angefeuert wurde. Ted Bundy wurde so zu einem Popstar unter den Killern. Gleich mehrere Filme, Dokus und Serien über ihn folgten. Es gibt T-Shirts, Tassen und Poster. Die Netflix-Serie über den US-amerikanischen Serienmörder Jeffrey Dahmer („Dahmer“) wurde 2022 innerhalb weniger Tage über 500 Millionen Mal gestreamt.

Wer sieht sowas? Vor allem Frauen. Da sind sich Studien und Umfragen einig. Nach einer Verlagserhebung des Stern, sind 81 Prozent der LeserInnen von Stern Crime weiblich.

Sogar "Aktenzeichen XY... ungelöst" sehen mehr Frauen als Männer

Und „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ sahen und sehen mehrheitlich Frauen. Im vergangenen Jahr waren es 58 Prozent der 5,41 Millionen ZuschauerInnen. Eine Studie aus dem Jahr 2022 ergab unter True-Crime-Podcast-HörerInnen sogar einen Frauenanteil von 93 Prozent.

Aber warum sind gerade Frauen von einem Format fasziniert, dass reale Gewalt, ja blutrünstige Morde an Frauen zu Unterhaltung macht? Und wo sie sich allabendlich mal wieder mit dem Opfer identifizieren? Ist es der chronische weibliche Masochismus?

„Es hat mehrere Gründe, aber ein ausgeprägter davon dürfte mit dem Sicherheitsbedürfnis von Frauen zu tun haben“, sagt Ingrid Stapf. Sie forscht zu medienethischen Fragen am „Internationalen Zentrum für Ethik“ an der Universität Tübingen und ist auch Prüferin bei der FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) und der FSF (Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen). „True-Crime bietet die Möglichkeit, sich mit Gefahr auseinanderzusetzen, ohne sich in Gefahr zu begeben“, sagt Stapf.

Ein Indiz sei beispielsweise der boomende Erfolg von True-Crime-Formaten, der mit dem Aufstieg der Dating-App „Tinder“ 2014 zusammenfällt. „Frauen daten nicht unbeschwert. Sie recherchieren den Mann im Netz, sie geben der besten Freundin die Standorte vom Treffen durch, vielleicht sagen sie: Wenn ich mich bis dahin nicht gemeldet habe, verständige bitte die Polizei“, so Stapf. Das Blind-Date-Szenario fand sich damals prompt in True-Crime-Formaten wieder. „Frauen wollen sich Täterwissen verschaffen, sie wollen Psychopathen erkennen und Schutzmaßnahmen daraus für sich ableiten. Sie erkennen in True-Crime-Begebenheiten, die für sie durchaus eine reale Bedrohung sein können und sonst nicht öffentlich oder politisch thematisiert werden“, erklärt sie. Unterbewusst glaubten viele Frauen, so der Angst, ein Opfer zu werden, etwas entgegensetzen zu können und sich „gewappneter“ zu fühlen.

Frauen zeigen mehr Bereitschaft, den Täter zu verstehen

„Frauen sprechen mehr auf Emotionalisierung und Fiktionalisierung in dem Format an. Sie zeigen mehr Bereitschaft einen Täter zu verstehen, sie wollen seine Psyche ergründen“, sagt Stapf. Das hat zur Folge, dass Täter in True-Crime-Formaten zu schillernden Persönlichkeiten werden. Ihrer oft schwer gestörten Psyche und Sexualität wird enormer Raum gegeben.

Dabei sind in der Realität nicht Frauen die häufigsten Mordopfer. Zahlen des Bundeskriminalamtes zeigen, dass die meisten Mord- und Totschlagopfer männlich sind und oft mit dem organisierten Verbrechen zu tun haben. Auch ist der gefährlichste Ort für Frauen in Wahrheit nicht der dunkle Park, sondern die Küche oder das Schlafzimmer. Täter: der eigene Mann.

„Es gibt eine große Bandbreite in dem Genre. Aber natürlich ist vieles davon Voyeurismus. Real geschehene Morde werden nicht zur Verbrechensaufklärung, sondern zur Unterhaltung aufbereitet. Mit ihnen wird Quote gemacht, es geht um Profit“, sagt die Medienwissenschaftlerin.

Viele Formate seien so gescripted, dass sie offen voyeuristische Interessen bedienen. Stapf: „Leichenteile werden gezeigt, das Privat- und Sexualleben der Opfer wird offengelegt. Was ist eigentlich mit den postmortalen Persönlichkeitsrechten?“, fragt sie.

Besonders Besorgnis erregend findet sie, vor allem in ihrer Funktion als FSF-Prüferin, die Entwicklungen auf TikTok, die auch mit True-Crime zu tun haben: „Ermordete Kinder werden mittels KI durch Fotos und Videos zum Leben erweckt und erzählen selbst den Mord an ihnen. Oder es werden Täter mittels KI animiert, die von ihren Morden erzählen. Niemand weiß, wer hinter diesen Videos steckt, es gibt keine Kontrollinstanz und der Jugendschutz kommt nicht hinterher!“

Beim Weißen Ring melden sich immer mehr Angehörige der Opfer

Karsten Krogmann, der Pressechef vom Weißen Ring, einer Opferorganisation, erklärte jüngst: „Wenn es immer mehr True-Crime-Formate gibt, die über Verbrechen berichten, dann gibt es zwangsläufig auch immer mehr Verbrechensopfer, deren Geschichten öffentlich erzählt werden. Und die durch True-Crime ein zweites Mal verletzt werden.“ In den Beratungsstellen des Weißen Rings meldeten sich immer häufiger Betroffene. Angehörige und Beteiligte müssten auch vorher informiert werden. Krogmann: „Die Opfer sind nie gefragt worden, ob sie ihr Sterben medial reproduziert wissen wollen, sie haben post mortem kein Vetorecht gegen den Täter. Während der Mörder gegen die Darstellung seiner Tat noch Einspruch erheben, um seine Bild- und Persönlichkeitsrechte streiten kann, muss das Opfer schweigen. Wieder einmal.“

Deutliche Worte fand auch Young Lee, der Bruder eines ermordeten Mädchens aus dem US-Serial-Podcast: „Für mich ist das kein Podcast, es ist ein Albtraum.“ Rita Isbell, die Schwester von Jeffrey Dahmers Opfer Errol Lindsey, schrieb darüber, wie es für sie war, den Film über ihre Schwester zu sehen: „Es fühlte sich so an, als würde ich es noch einmal durchleben. Es brachte all die Gefühle zurück, die ich damals empfunden habe. Ich wurde wegen der Serie nie kontaktiert. Ich finde, Netflix hätte uns um Erlaubnis bitten sollen. Sie haben das nicht getan. Sie machen einfach Geld mit dieser Tragödie. Sie machen Geld mit meiner toten Schwester.“

Ja, es geht um Profit. Es geht aber auch um noch viel mehr. Nämlich darum, Frauen in Zeiten der Emanzipationsbewegung daran zu erinnern, dass sie jederzeit Opfer werden können. Sie sollen in Scham und Angst verharren, sie sollen keine allzu großen Schritte in die Welt mehr machen, sondern ganz kleine, vorsichtige.