Ein Zimmer für sich allein

Es sollte ein Prestige-Projekt werden, das im ganzen Land bestaunt und bejubelt würde: die Weißenhof-Siedlung in Stuttgart. 63 Wohnungen in 21 Häusern, Geschossbauten mit modernen, klaren Linien. 1927 eröffnet, geplant vom Bauhaus-Stararchitekten Mies van der Rohe. Gefördert von der „Reichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen“.

Doch das Modellprojekt der klassischen Moderne stieß bei einer Gruppe auf heftige Kritik: bei den Frauenrechtlerinnen. Marie-Elisabeth Lüders (1878 – 1966) zum Beispiel war außer sich. „Wer diese Häuser besichtigt, fragt sich erstaunt, ob denn an denen, die sie entworfen und ausgeführt haben, die Benutzbarkeit einer Wohnung als Familienheim spurlos vorübergegangen sind“, kritisierte die bis heute legendäre Frauenrechtlerin, promovierte Ökonomin, Reichstagsabgeordnete und 26 Jahre später auch Bundestagsabgeordnete (für die FDP, an der sie heute wenig Freude haben würde). „Man fragt sich, ob sie denn noch gar nichts von den Erfordernissen, die die tägliche häusliche Bewirtschaftung an einen Bau stellen muss, gehört haben?“ Lüders’ Mängelliste reichte von Grundrissversäumnissen bis zu Fenstern, die entweder ungesichert und daher gefährlich für Kinder oder kaum zu reinigen waren.

Auch die Gutachterin der Reichsforschungsanstalt, Hildegard Grünbaum-Sachs, sah zwar Fortschritte, aber nicht genug: „Während an vielen Stellen Grundrissgestaltung sowie Kücheninstallation zeigen, dass man begonnen hat, das Haus als Arbeitsstätte der Frau zu begreifen, finden sich in den gleichen Wohnungen wahrhaft groteske Verstöße gegen die primitivsten Erfordernisse.“ Besonders scharf kritisierte die Ökonomin, dass „keine moderne, zentrale Waschküche mit elektrisch betriebenen Maschinen und Trockenraum für die ganze Siedlung“ geplant worden war.

Auch die Modellsiedlung „Wohnung und Werkraum“, die 1929 in Breslau eröffnet wurde, stieß auf feministische Kritik: Zwar sei „mit der Einrichtung eines Kindergartens die Berufstätigkeit der Frau berücksichtigt worden“, schrieb die Zeitschrift Frau und Gegenwart, jedoch fehle in allen Entwürfen „ein eigenes Zimmer der Frau“.

Fazit: „Das sind Dinge, die bestimmt nie vorgekommen wären, wenn der Architekt eine beratende Frau zugezogen hätte.“ Titel des Artikels: „Frauenforderungen zum modernen Wohnungsbau“. Was Marie-Elisabeth Lüders forderte, war klar: Die Reichsforschungsgesellschaft solle künftig keine Fördermittel mehr bewilligen, wenn „nicht Frauen von Anfang an an der Durcharbeitung und Beurteilung der Pläne mitgewirkt haben.“

Virginia Woolfs berühmter Essay „Ein Zimmer für sich allein“ war noch gar nicht erschienen, da forderten Lüders und ihre Mitstreiterinnen Dinge, die so fortschrittlich waren, dass sie bis heute nicht verwirklicht sind. Allen voran die Auslagerung der Hausarbeit aus der Privatwohnung in Gemeinschaftseinrichtungen. Und die Frauen der Zwanziger Jahre waren nicht die ersten.

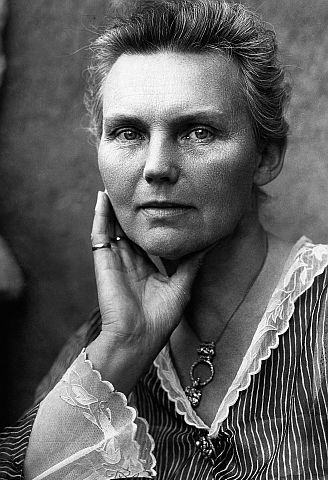

Schon Hedwig Dohm (1831 – 1919) hatte bereits 1873 die Vision gehabt, die Hausarbeit zu kollektivieren. „Es naht die Zeit, wo in den mittleren und niederen Ständen das Herdfeuer erlöschen wird, um in großartig angelegten Küchen desto heller zu lodern“, schrieb die scharfsinnige Frauenrechtlerin, die die Hausarbeit schon damals keineswegs für die „natürliche“ Aufgabe der Frauen hielt. Die Hausfrau würde eines nicht fernen Tages die Plackerei am Waschtrog delegieren an „große Waschhäuser mit complicierten Maschinen“.

Die Kollektivierung der Hausarbeit und die Folgen, die sie für den Wohnungsbau hätte, wurde zu einem der zentralen Themen der Ersten Frauenbewegung. In England und den USA entstanden erste Pilotprojekte. Und auch in Deutschland fanden sich Pionierinnen, die Dohms Vision in die Tat umsetzen wollten, wie zum Beispiel die Frauenrechtlerin und Sozialdemokratin Lily Braun. Ihre Wohnkomplexe, die sie „Haushaltsgesellschaften“ oder „Einküchenhäuser“ nannte, sollten mit einer Zentralküche und einer Zentralwäscherei versehen sein, außerdem natürlich mit Kindergärten. „Mit der Befreiung von der doppelten Arbeitslast der Hauswirtschaft und der außerhäuslichen Erwerbsarbeit würde einer der wichtigsten Teile der Frauenfrage seiner Lösung entgegengeführt werden“, erklärte Braun 1902.

Natürlich stieß das Konzept auf erbitterten Widerstand, nicht nur bei den Konservativen, die die „Haushaltsgesellschaften“ als „Zukunfts-Karnickelställe“ diffamierten, sondern auch bei der Sozialistin Clara Zetkin. Die fand es „reformistisch“, den „Sozialismus stückweise in die kapitalistische Gesellschaft einzuschmuggeln“ und wollte lieber auf den „Sieg des Sozialismus“ warten. Und die Gemäßigten um Gertrud Bäumer befürchteten, dass mit der Bedeutung der Hausarbeit auch die Bedeutung der Frauen sinken würde.

Auf Begeisterung stieß Lily Braun hingegen vor allem bei den Radikalen, also den antibiologistischen Weggefährtinnen von Hedwig Dohm. Die Schreckensbilder von der „Mechanisierung des Heims“ dienten nur dazu, „der arbeitenden Frau die Verbindung von Ehe und Beruf unmöglich zu machen“, beschied Gertrud Baer, Weggefährtin von Lida Gustava Heymann und Anita Augspurg, die KritikerInnen. Lily Brauns Projekt, für das sie Architekten gewonnen hatte, scheiterte schließlich am Geld, aber ihre Entwürfe waren in der Welt, so dass das „Einküchenhaus“ als Wohnmodell ernsthaft diskutiert und teilweise auch realisiert wurde.

Ein Höhepunkt der Debatte war 1912 die Ausstellung „Die Frau in Haus und Beruf“ im Berliner Zoologischen Garten, die der „Bund Deutscher Frauenvereine“ mit einem anschließenden Kongress begleitete. Thema: „Hauswirtschaft und Frauenfrage“. Eins der zentralen Themen: die Rationalisierung der Hausarbeit.

Mit dem Ersten Weltkrieg wurden die Pläne der Pionierinnen jäh gestoppt. Doch in den 1920er Jahren nahmen die Frauen den Faden wieder auf, wobei ihnen die Ideen des Bauhauses zur Klarheit und Rationalität ebenso zupass kamen wie die Tatsache, dass nun auch immer mehr Architektinnen auf den Plan traten. Wie Margarete Schütte-Lihotzky, die ihre berühmte „Frankfurter Küche“ entwarf, um den Frauen die Arbeit durch optimierte Abläufe zu erleichtern und sie gleichzeitig mit dem Rest der Wohnung zu verbinden.

1926 veranstaltete der „Bund Deutscher Frauenvereine“ die Tagung „Frau und Wohnen“ und stellte ein Thema in den Mittelpunkt, das in den Nachkriegsjahren sträflich vernachlässigt worden war: Obwohl jetzt von 32 Millionen hauptberuflich Erwerbstätigen knapp zwölf Millionen Frauen waren, gab es kaum Wohnungen für die inzwischen berufstätigen, ledigen Frauen. Die Verkäuferinnen und Telefonistinnen lebten deshalb oft zur Untermiete oder bei Familienangehörigen. Also lautete das Thema des Eröffnungsvortrages: „Die Wohnung der berufstätigen Frau“.

Nicht zuletzt auf Druck der inzwischen zahlreichen Berufsverbände der Frauen entstanden in der Folge große, häufig als Genossenschaft organisierte Wohnanlagen mit Gemeinschaftsräumen. Wie zum Beispiel 1927 das Wohnprojekt für Postund Telegrafenbeamtinnen in Berlin mit 100 Wohnungen, die über gemeinsame Waschküchen und Badeanlagen verfügten.

Im selben Jahr plädierte die Zeitschrift Die Frau gegen die „Zwergenhaushalte“, denn deren Bewohnerinnen drohe „Überbelastung durch Hausarbeit und soziale Isolation“. Außerdem seien diese Mini-Haushalte „ökonomisch ineffizient“.

Genau 45 Jahre später wird die Zweite Frauenbewegung all diese Ideen wieder aufgreifen. Auf dem 1. Bundesfrauenkongress in Frankfurt am 11./12. März 1972 verabschieden die rund 400 Teilnehmerinnen ein Manifest mit sieben Forderungen. Darunter: „Die Vergesellschaftung der Hausarbeit!“ „Kostenlose 24-Stunden-Kindergärten!“ Und: „Die Errichtung von Großwohnungen zu niedrigen Mieten, um die Isolation der Kleinfamilie aufzuheben!“

1981 gründet sich die „Feministische Organisation von Planerinnen und Architektinnen“, kurz FOPA, und mischt als erste Amtshandlung 1984 bei der Internationalen Bauausstellung in Berlin mit. „Emanzipatorisches Wohnen“ heißen ihre Wohngebäude. Ziel: „Wohnungen zu schaffen, die nicht länger ein Emanzipationshindernis sind, sondern durch ihre räumliche Ordnung die Vereinbarung von Berufstätigkeit, Kinderbetreuung und Hausarbeit ermöglichen.“

Ein halbes Jahrhundert zuvor hatte das ganz ähnlich geklungen: „Wir fordern die Befreiung der Frau von unproduktivem Arbeitsballast“, schrieb Die Frau im Staat 1930, „damit ihr einmal die Möglichkeit gegeben wird, sich auf sich selbst zu besinnen und zur Persönlichkeit emporzuwachsen.“

Schöner Gedanke. Und was ist im Jahr 2023 daraus geworden?

CHANTAL LOUIS

In der März/April-Ausgabe:

„Der Mensch ist ein Herdentier!“

Warum Bundesbauministerin Klara Geywitz gegen das Einfamilienhaus und für mehr Gemeinschaftswohnen ist. Ein Interview.

Wenn Wohnen unbezahlbar wird

Immer mehr Menschen, darunter besonders viele Frauen, können sich keinen bezahlbaren Wohnraum mehr leisten. Wie konnte es eigentlich so weit kommen?

Mehrgenerationen-Wohnen: Anna tut es!

Sie wohnt allein und doch in einer Gemeinschaft: Autorin Anna Dünnebier ist in ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt gezogen, das sie selbst mitgeplant hat.

Münchner „Wohnfrauen“: Nicht einsam!

Gerade alleinstehende ältere Frauen können sich die horrenden Mieten nicht mehr leisten. In einem Münchner Wohnprojekt wohnen Frauen günstig – und gemeinsam.

Das ganze Dossier "Wie wollen wir wohnen" Jetzt bestellen!