Im Kino: Berlinale-Sieger "Body"

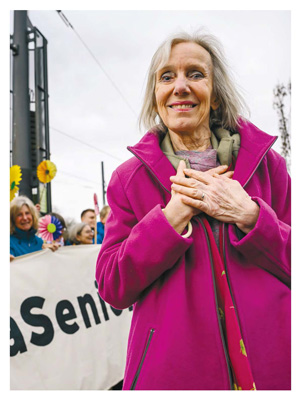

Es sei einer der „überraschendsten und aufregendsten Filme der Berlinale“ gewesen, schwärmte die FAZ. „Dieser Film ist so großartig, dass man ihn zweimal, ach was, dreimal hintereinander sehen möchte“, jubelte die Zeit. Folgerichtig kassierte die polnische Regisseurin Małgorzata Szumowska für ihr schwarzes komödiantisches Drama den Silbernen Bären bei der diesjährigen Berlinale. Zu recht.

Bereits 2013 erhielt sie den schwul-lesbischen Teddy Award für ihren eindringlichen Film über einen homosexuellen Priester. Überhaupt bleiben Szumowskas Filme selten ohne Auszeichnung: Schon mit ihrem Debütfilm „Szczęśliwy człowiek“ im Jahr 2000 galt sie dem Europäischen Filmpreis als „Entdeckung des Jahres“. Ihr Film „33 Szenen aus dem Leben“ (mit Julia Jentsch) wurde mit dem Polnischen Filmpreis und dem „Spezialpreis der Jury“ in Locarno prämiert.

Man lacht, weil die Schicksals-

schläge jeden ereilen könnten

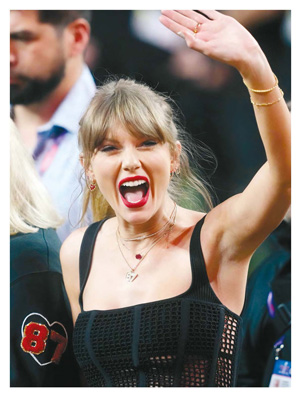

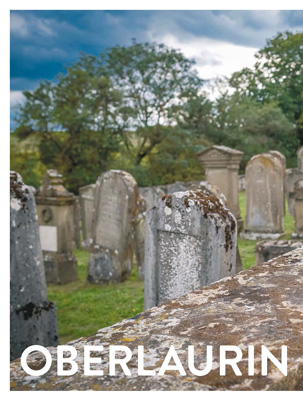

In „Body“ geht es nun um Olga, ein essgestörtes, todessüchtiges Mädchen, das dem Vater, einem hart geprüften und melancholischen Ermittlungsrichter, übelnimmt, dass er den Tod ihrer Mutter nicht verhindert hat. Auch Vater Janusz krankt am Tod seiner Frau, die vor sechs Jahren an einer Krankheit starb, und während die Sucht seiner Tochter darin besteht, durch Nichtessen verschwinden zu wollen, braucht der Witwer zwingend ausreichend Wodka, um das Leben zu ertragen – oder zu verkürzen.

Als Janusz seine Tochter in eine Klinik bringt, gerät Olga an die esoterische Therapeutin Anna. Die hat nicht nur ein fragwürdiges Verhältnis zu ihrem riesenhaften Hund und scheint selbst durchaus therapiebedürftig, sondern behauptet außerdem, sie habe übersinnliche Fähigkeiten und könne Kontakt zwischen Olga und ihrer toten Mutter herstellen. Überhaupt spukt es in „Body“ des Öfteren.

Obwohl dies genug Themen für eine handfeste Herbstdepression sein könnten, gelingt es Regisseurin Malgorzata Szumowska, all das Grauen mit so viel feinem Humor zu versetzen, dass „Body“ nicht nur erträglich, sondern auch vergnüglich ist. „Der Film geht aufs Ganze“, schreibt die Zeit. „Er fokussiert den unendlichen Schmerz, jemanden verloren zu haben, den man liebt. Allen sozialdramatischen Anklängen zum Trotz ist er dabei ungeheuer komisch, ohne je ins Alberne zu kippen. Man lacht, weil die Schicksalsschläge so gut wie jeden ereilen.“ Fazit: „Selten wurde von der Trauer und vom Verlust, vom ganzen Entsetzlichen des Lebens, leichter und zärtlicher, humorvoller und anrührender erzählt als in 'Body'." Prädikat: Unbedingt reingehen.

Ab 29. Oktober im Kino.