Im Kino: The Lady is not amused!

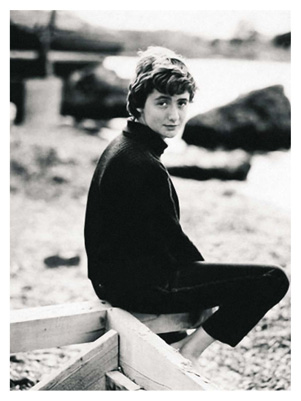

Von der Herkunft her hat Maggie Smith mehr mit dem Küchenmädchen Daisy gemeinsam als mit der vom Standesdünkel des Adels erfüllten Lady Violet, die sie in der Serie "Downton Abbey" so grandios verkörpert. Ihr Vater arbeitete sich vom medizinischen Laborhilfsarbeiter zum Labortechniker hoch. Der Großvater mütterlicherseits war ein Analphabet und Werftarbeiter in Glasgow. Seine Tochter, Maggie Smiths Mutter, hatte wie Daisy den Drang zu Höherem. Sie hatte nach der Schule als Wäscherin begonnen, sich aber nebenbei Sekretärinnenfähigkeiten zugelegt. Vor diesem Hintergrund ist begreiflich, dass diese fromme Schottin ihrer Tochter (vergeblich) einen Sekretärinnenkurs einzureden versuchte als Absicherung gegen die Unberechenbarkeit des Schauspielerberufs, den das eigenwillige Mädchen sich bereits als Schülerin in den Kopf gesetzt hatte.

In einem der seltenen Interviews bezeichnete Maggie Smith das Theater einmal als eine andere, bessere Welt. Das Theater sei voller Menschen, die eine vorgefertigte Sicherheit suchten und sie dort auch fänden. Draußen gingen Ehen in die Brüche, friere das Thermometer. Drinnen seien die Wände gegen die Welt gepolstert. Nicht das Theater sei die Illusion, sondern das wirkliche Leben.

In ihrem Begriff vom Theater spiegelt sich die skeptische Weltanschauung, aus der sich Maggie Smiths Kunst nährt. Ihren Sinn für das Absurde bringt sie mit näselndem Tonfall, säuerlichem Witz und mokantem Blick zum Ausdruck. Der Dramatiker Tom Stoppard hat das komische Talent der Schauspielerin sehr treffend beschrieben: Sie vermöge, völlig in einer Figur zu leben und zugleich neben ihr zu stehen und ihren eigenen ironischen Kommentar abzugeben.

Sie ist im Leben so schlagfertig wie in ihren Rollen

Wie sie diesen Trick beherrscht, hat Maggie Smith nirgends so ergreifend vorgeführt wie in Alan Bennetts Fernsehmonolog "Bed Among the Lentils". Dort spielt sie die Frau eines selbstgerechten anglikanischen Pfarrers, die ihr Unglück durch Alkohol zu lindern sucht und sich mit dem jungen indischen Gemischtwarenladenbesitzer, bei dem sie heimlich ihren Sherry kauft, auf den Linsensäcken im Hinterraum des Geschäftes auf eine Affäre einlässt. In Maggie Smiths Darstellung geht spröde Verletzbarkeit einher mit einer nüchternen, selbstamüsierten Einschätzung der Lage. Maggie Smith ist eine Meisterin in der Andeutung tief verborgener Gefühle.

Von Edith Evans, eine der Titaninnen der britischen Bühne, stammt die Sentenz, dass man todunglücklich gewesen sein müsse, um Komödie zu spielen, und die Tragödie erst spielen könne, wenn man das absolute Glück gekannt habe. Maggie Smith hat im Laufe ihrer langen Karriere oftmals als Tragödin beeindruckt. Sie war eine die Demütigung beinahe trotzig hinnehmende Desdemona an der Seite von Laurence Oliviers Othello und bot unter der Regie von Ingmar Bergman eine elektrisierende Hedda Gabler dar.

Doch erkannte bereits ihre Schulleiterin, dass Maggie Smiths besondere Begabung im komödiantischen Schauspiel lag. Das hat sie auch auf der Leinwand ein ums andere Mal unter Beweis gestellt, unter anderem in der mit dem Oscar prämierten Titelrolle von "Die besten Jahre der Miss Jean Brodie", bei der die erotischen und romantischen Sehnsüchte von einer Firnis puritanischer Sittsamkeit überzogenen sind.

Von der Bühne hat Maggie Smith sich schon vor einigen Jahren verabschiedet. Ihre Auftritte als die temperamentvolle Zauberlehrerin Professor Minerva McGonagall in den "Harry Potter"-Filmen pflegt die verwitwete Mutter von zwei Schauspieler-Söhnen und Großmutter als ihre Rente zu bezeichnen. Dabei fehlt es ihr nicht an Aufträgen.

Zu ihrem 80. richtete Prinz Charles ein Essen aus

Seit einigen Jahren glänzt sie in "Downton Abbey" als die herrschsüchtige Gräfinnenmutter, die ihre Missbilligung durch das Kräuseln der Lippen und ein leises Blähen der aristokratischen Nüstern zu signalisieren weiß, noch bevor sie einen ihrer ätzenden Einzeiler abfeuert.

Zurzeit wiederholt sie auf der Leinwand die Rolle der skurrilen Pennerin in Alan Bennetts "The Lady in the Van", die ihr 1999 auf der Bühne hohes Lob einbrachte.

In der Branche gilt Maggie Smith als äußerst reserviert. Sie wird verehrt und gefürchtet als scharfsinnige Perfektionistin, die Dummköpfe nicht erträgt, und im wirklichen Leben genauso schlagfertig sein kann wie in ihren besten Rollen. So theatralisch manieriert sie bisweilen wirkt, meidet sie doch die Schickeria und hütet ihre Privatsphäre. Mit der gleichaltrigen Judi Dench gehört sie zu den Figuren aus dem kulturellen englischen Leben, die Prinz Charles jeden Sommer auf das königliche Anwesen Sandringham in Norfolk einlädt.

Dort wird Judy Dench sogleich erkannt und von der beglückten Menge bejubelt. Hingegen zieht es die stets elegant aber unauffällig gekleidete Maggie Smith vor, mit dem Hintergrund zu verschmelzen. Es zeugt von der hohen Rangstellung, die diese beiden großen Damen des britischen Empire-Ordens genießen, dass Prinz Charles zur Feier ihres innerhalb weniger Wochen voneinander liegenden 80. Geburtstages ein Abendessen in kleinem Kreise ausrichtete. Wahrscheinlich hat Maggie Smith wie üblich alle Komplimente abgewehrt. So, wie sie zu frotzeln pflegt, dass sie jetzt als Achtzigjährige endlich das Alter erreicht habe, das sie schon seit Jahrzehnten immer wieder spielen musste.