Die Frau, die da mit geschlossenen Augen vor mir sitzt, hat nur noch eine schemenhafte Erinnerung. Es ist hellgrau, als das kongolesische Militär in ihr Haus eindrang und alles mitnahm, was nicht niet- und nagelfest war, ihr ganzes Hab und Gut.

Es wird dunkelgrau, als marodierende Hutu-Truppen wenige Tage später das Haus ihrer Nachbarin überfielen und erst die Kinder, dann die Frauen vergewaltigten. „Lasst das Kind in Ruhe und erschießt mich“, hatte der Onkel eines fünfjährigen Mädchens gerufen. „Erst schaust du zu, und dann wirst du erschossen“, lautete die Antwort. Die Schreie und Schüsse waren im ganzen Tal zu hören.

Es wird schwarz, als Mai-Mai-Rebellen auch in ihr Haus kommen. Domutila und ihr Mann Emmanuel haben sich in einer Ecke verkrochen und gebetet, dass sie dieses Mal verschont bleiben. Die Tür wird eingetreten. Was dann passiert? Das wissen sie beide nicht mehr. Ihr Mann wird bewusstlos geschlagen. Und sie? Auch sie verliert das Bewusstsein. Und spricht seither nicht mehr.

Nun sitzt sie da, die 40-jährige Domutila, auf einem Holzstuhl, und hat die Augen fest geschlossen. Hinter ihr steht die Sozialarbeiterin Leocadie. Sie umfasst ganz zart Domutilas Kopf. Sie legt ihre Hände dahin, wo die Erinnerungen an diese Nacht ganz gegenwärtig und doch ganz ungreifbar sind. Dahin, wo sich die Bilder, Geräusche und Gerüche im Kreis drehen.

Ehemann Emmanuel ist mitgekommen. Er sitzt im Vorraum des Centre d’Ecoute (Zentrum des Zuhörens) und wartet auf seine verstummte Frau. Ein paar Sätze hat sie schon gesagt, seit sie hier in Behandlung ist. Sie sagt „Ja“, „Nein“ und „Ich weiß nicht“. Emmanuel lächelt leicht. Er hört wieder die Stimme seiner Frau. Nach über zwei Jahren zum ersten Mal.

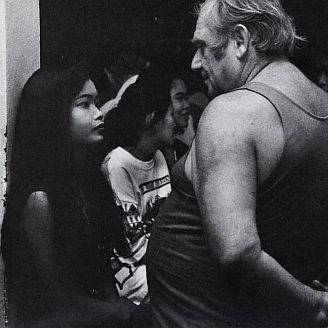

Der Warteraum des Zentrums ist überfüllt. Frauen jeden Alters sitzen da, Männer, Kinder. Wenn das große Eisentor morgens um 8 Uhr geöffnet wird, strömen die Wartenden herein. Sie sind in sich gekehrt wie Domutila oder sie schreien ihre Verzweiflung laut heraus über das, was man ihnen angetan hat. Ein Mann wiegt den Oberkörper, hin und her, her und hin und hält sich dabei die Hand vor die Augen. Die 17-jährige Louise rezitiert ununterbrochen Verse, die sie vor Jahren in der Schule gelernt hat. Niemand schaut hin. Alle sind mit sich selbst beschäftigt.

Das Centre d’Ecoute ist in Mulo, im Norden des Ostkongo. Hier arbeiten der gelassene Psychologe Jacques, die tatkräftige Krankenschwester Rendeza, die mitfühlende Sozialarbeiterin Leocadie und auch der Priester und Psychologe Onesphore. Sie kümmern sich um die psychologische und medizinische Betreuung der endlosen und täglich wachsenden Zahl der Opfer eines Konfliktes, der längst unüberschaubar geworden ist.

Zwischen 1996 und 2002 tobten im Kongo zwei verheerende Bürgerkriege, mit geschätzten fünf Millionen Toten. Es ging um politische Macht, um Rohstoffe, um ethnische Konflikte, die aus dem Nachbarland Ruanda herübergeschwappt waren. Und worum geht es heute in dieser immer noch nicht befriedeten Region? Es geht immer noch um all das. Doch immer öfter ist nicht mehr als die sadistische Freude an nackter Gewalt und die reine Beutegier. Und diese Gier betrifft auch uns hier ganz persönlich.

Denn bei diesem Krieg geht es auch um Handys. Um unsere Handys. Im Kongo befinden sich die größten Coltan-Vorkommen, ein Erz, das in Mobiltelefonen verbaut wird. Dörfer, die zufällig in Coltan-Gebieten sind, werden gezielt besetzt, die Einwohner vergewaltigt, getötet, oder zur Knochenarbeit in den Minen gezwungen. Mit den Gewinnen werden Waffen gekauft und der Krieg geht weiter.

Und die Handy-Unternehmen, die dieses Coltan illegal und preisgünstig kaufen? Die beziehen es aus dem benachbarten Ruanda. Obwohl alle wissen, dass es in Ruanda gar kein Coltan gibt. So einfach und so kalt wird das Verbot umgangen. Für unsere preiswerten Handys hier werden dort ganze Dorfgemeinschaften ausradiert.

Die Täter sind Regierungssoldaten, Hutu-Milizen und FDLR-Rebellen, ein Konglomerat aus Überzeugten, Versprengten, Kriminellen, Desperados, jeder gegen jeden und alle gegen die Zivilbevölkerung. Jede Nacht Überfälle, jede Nacht Vergewaltigungen, jede Nacht Entführungen von Kindern, die als Kindersoldaten im Busch missbraucht werden, jede Nacht bestialische Morde. Die alltägliche Gewalt hat unvorstellbare Ausmaße angenommen.

Eine amerikanische Studie aus dem Jahr 2011 geht von 1100 Vergewaltigungen pro Tag aus. Pro Tag. Mit steigender Tendenz in diesem Klima der Straflosigkeit. Diese Verrohung kriecht auch in die Zivilbevölkerung hinein. Am frühen Nachmittag sehen wir betrunkene Männer auf den Straßen, die Gewalt in der Ehe hat epidemische Ausmaße angenommen. Die Regierung versucht, mit Appellen und mahnenden Plakaten dieser Gewalt irgendwie Herr zu werden. Aber wie?

Diejenigen, die es bis hier ins „Centre d’Ecoute“ geschafft haben, gehören zu den Glücklichen. Sie haben Menschen in ihrer Umgebung, die sie nicht als entehrt verstoßen oder als verrückt verlachen. Sie werden von ihren Verwandten hierher begleitet. Die machen ihnen Mut, über das Erlittene zu sprechen. Die Mehrzahl der Opfer aber kommt gar nicht so weit. Sie schämen sich auch noch für das, was ihnen angetan wurde. Nicht wenige werden von den Familien verstoßen und landen im totalen Elend.

Ins Leben gerufen wurde das Zentrum von den Père Crosieres, katholische Geistliche aus dem Kongo, deren Orden auch hier ein Haus hat. Sie werden unter anderem vom missio, dem deutschen Hilfswerk unterstützt, in dessen Auftrag ich hier bin. Ich soll ihre Arbeit fotografisch begleiten.

Wir treffen Marie. Sie studiert Psychologie am Institut der Père Croisières. Auch sie ist Bürgerkriegsflüchtling, auch sie ist vergewaltigt worden, aber sie hat das Kind behalten. Die kleine Eliza ist heute acht Jahre alt. Wir begleiten Marie in ihr Dorf. Sie wohnt mit den Eltern und ein paar Meerschweinchen plus Hühnern in einer kleinen Lehmhütte. Der Vater hat mit Kreide und dem typischen kongolesischem Galgenhumor einen Begrüßungsspruch ans Haus gemalt „Au Lieu de Zero“.

Willkommen am Ort des Nichts. Das ganze Dorf läuft zusammen, als wir auftauchen. Die Kinder haben vollkommen zerrissene Kleidung an. Sie hängt bei ihnen buchstäblich in Fetzen herunter. Marie posiert mit Eliza für mich auf einem Baumstamm. Und hat sichtlich Freude daran, nicht als armes Opfer fotografiert zu werden, sondern ihre Stärke zeigen zu können. Die Stärke, die sie all dieses Grauen hat überleben lassen.

Auch ein zweites Haus, das ich während dieser Reise besuche, hilft den Opfern, auch dieses wird von der katholischen Hilfsorganisation unterstützt. Für die knapp 500 Kilometer weiter südlich liegende Stadt müssen wir einen zweitägigen Umweg über die Straßen der benachbarten Länder Uganda und Ruanda machen. Die direkte Straße durch den Ostkongo gilt auch bei Einheimischen als unpassierbar, da zu gefährlich.

Auch im „Centre d’Ecoute“ in Bukavu können sich die Menschen aussprechen. Es ist eines von 16 Traumazentren, die das katholische „Büro für Gerechtigkeit und Frieden“ hier errichtet hat. Die kleine Grenzstadt (zu Ruanda) liegt mitten im größten Krisengebiet und quillt über von Flüchtlingen. 500000 Menschen sind aus den umliegenden Dörfern vor dem Terror hierher geflohen. Und täglich werden es mehr.

Bukavu liegt am Kivu-See und es sieht so idyllisch und friedlich aus wie in der Schweiz. Umso unwirklicher ist das, was wir auch hier zu hören bekommen. Wieder eine Flut alptraumhafter Geschichten. Wie die von der Frau, die von einer Vergewaltigung schwanger geworden ist. Ihr Ehemann hasst dieses Kind und verlangt, dass der nunmehr achtjährige Ombeni endlich weggegeben wird. Die Mutter aber möchte ihr Kind behalten. Der Kleine steht verloren und eingeklemmt zwischen den Eltern.

Auch einen vergewaltigten Mann treffen wir. Es ist das noch größere Tabu, die noch größere Scham. Die Sozialarbeiterinnen Michelle und Therese sitzen wie zwei Schutzengel neben dem 35-jährigen Deognatiace, als er spricht. Die Soldaten haben ihn mit einem Holzstock vergewaltigt, er wird keine Kinder mehr zeugen können. Allein die Tatsache, dass jemand ihm zuhört, lindert den Schmerz. Die Menschen gehen anders, als sie gekommen sind. Ich sehe es auf ihren Gesichtern, an ihrem Gang.

In der ganzen Düsternis trifft man aber auch manchmal auf Geschichten, die einen Hoffnungsschimmer bergen. Zum Beispiel die von Emerida und ihrem Ehemann Centurali. Centurali hat die mehrfach vergewaltigte Emerida geheiratet, gegen den erbitterten Widerstand der ganzen Familie. Das Paar hat inzwischen drei Kinder. Noch sind Centurali und Emerida die Ausnahme, aber sie sind nicht mehr allein. Hier im „Centre D’Ecoute“ haben sie ein weiteres Paar mit einem ähnlichen Schicksal getroffen. Die vier haben sich befreundet und stärken sich gegenseitig. Und gehen nach dem Treffen hier fast fröhlich in ihr Dorf zurück. Wieso trauen sie sich das eigentlich alles? „Aus Liebe“, sagt Centurali. Und so wie er Emerida ansieht, glaubt man es ihm aufs Wort.

Weiterlesen:

Eve Ensler: Arzt in der Hölle (1/10)