Die moderne Kunst ist ein alter Herrenclub

Skandale können manchmal gute Seismographen sein. Als im vergangenen Jahr die erste Fälschung der so genannten Beltracchi-Bande aufflog, handelte es sich um ein Gemälde des Expressionisten Heinrich Campendonk – enttarnt wurden bald darauf Werke von Max Ernst, Max Pechstein, Kees van Dongen, André Derain, Georges Braque und Émile-Othon Friesz. Sie alle waren in den Kunstmarkt als Teil der angeblichen „Sammlung Jägers“ eingeschleust worden, die inzwischen als erfunden gilt. Doch obwohl Wolfgang Beltracchi kürzlich vor dem Kölner Landgericht ein Geständnis abgelegt hat, ist im größten Fälscherskandal der Kunstgeschichte eine Frage bisher unbeantwortet geblieben, die weniger verrückt ist, als sie klingt: Warum wurden eigentlich nur Gemälde männlicher Künstler der Moderne gefälscht? Weshalb befinden sich keine Werke von Frauen darunter?

Die unerfreuliche Antwort lautet: Wohl aus den gleichen Gründen, aus denen auch in der Propagandaausstellung „Entartete Kunst“ nur vier Künstlerinnen gezeigt oder von den bundesdeutschen Museen nach 1945 kaum Werke von Künstlerinnen der Moderne angekauft wurden. Was keine Kunstgeschichte schreibt, lohnt nicht, gefälscht zu werden. Der Kunstmarkt spiegelt die offizielle Kunstpolitik und dort gibt es eine hässliche Kontinuität, die von 1937 bis in die Gegenwart reicht. Wie von Geisterhand wird eine Tradition weitergeführt, zu der sich niemand bekennt. Und eben darum lohnt es sich, die Drehbühne einmal herumzufahren und einen Blick auf die Maschinerie hinter den Kulissen zu werfen.

Was Frauen in der Kunst betrifft, gibt es heute natürlich kaum jemanden, der sich offiziell für einen Ausschluss ausspricht. Kein Museumsdirektor, kein Kurator, kein Kunsthistoriker würde heutzutage noch ernsthaft behaupten, Frauen seien von Natur aus nicht dafür vorgesehen, Bilder zu malen oder Skulpturen zu schaffen. Einzig Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG, tat kürzlich seinen Lesern den Gefallen, noch einmal sämtliche Klischees biologistischer Künstlermythen aufzurufen. Auf 1323 Zeilen kultivierte er in einer Sonderbeilage der Welt am Sonntag die morsch gewordenen Theorien der Jahrhundertwende. Das liest sich bei Döpfner so: „Künstlerische Kreativität ist immer wieder von zwei Grundimpulsen geprägt: der Sehnsucht nach dem Religiösen und der Sehnsucht nach dem Erotischen. Zwei Urmotive der Kunst sind Gott und Weib.“ Oder: „Die Mutter aller Künste ist die Frau. Der Ursprung der kreativen Welt ist ein Akt, ein Frauen-Akt. Denn: Der Ursprung der Welt ist der Akt, der Geschlechts-Akt.“

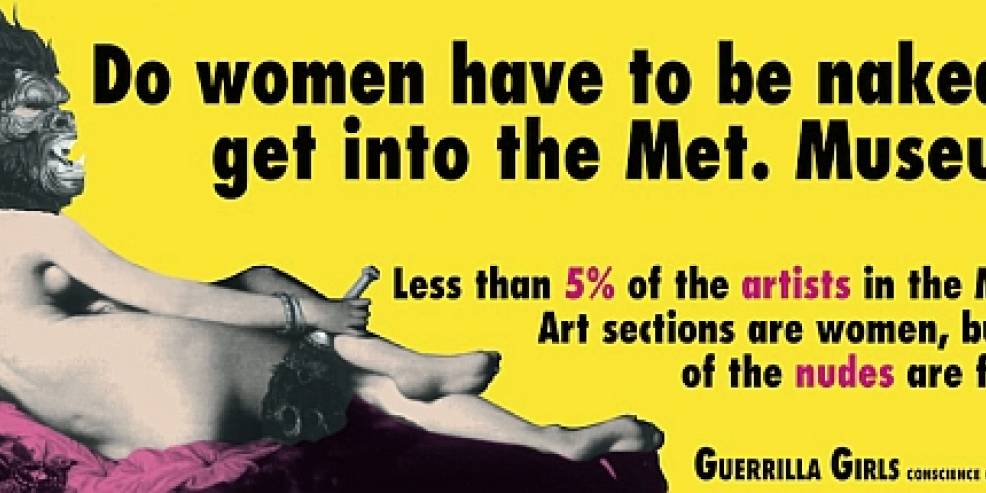

Dass diese Anordnung bekleidete Männer vor der Leinwand und nackte Frauen dahinter vorsieht, ist offensichtlich. Der Mann ist aktiv, die Frau passiv; eine Rollenverteilung, die man vor hundert Jahren mit großer Akribie wissenschaftlich zu untermauern versuchte und die eben dazu diente, schon nur die Möglichkeit weiblicher Kreativität auszuschließen.

Warum es angeblich keine bedeutenden Künstlerinnen geben könne, versuchte 1928 schon der Berliner Psychiater Wilhelm Lange-Eichbaum zu erklären in seinem Bestseller „Genie. Irrsinn und Ruhm“: „Im großen und ganzen bleibt die Frau an psychischer Höhe und Kraft zurück“, hieß es dort, „ihr Gehirn ist im allgemeinen kleiner und auch einfacher gebaut.“ Die Naturwissenschaften dieser Zeit sind inzwischen diskreditiert – die darauf fußenden Theorien leben munter fort.

Nun ist es nicht wirklich verwunderlich, dass der Vorstandsvorsitzende eines Medienunternehmens, dessen auflagenstärkstes Produkt jeden Tag eine nackte Frau abbildet, die Vorstellung entwickelt, bei nackten Frauen und männlichen Betrachtern handele es sich um die Urszene künstlerischen Schaffens. Erstaunlich ist aber dennoch, dass die damit einhergehende Vorstellung, die Kunst sei Männern vorbehalten, nicht weit von dem entfernt ist, was uns im täglichen Ausstellungsbetrieb begegnet. Über die Abwesenheit von Künstlerinnen in der Sammlungspräsentation des Museum of Modern Art in New York wunderte sich 2007 der amerikanische Kunstkritiker Jerry Saltz in seinem Artikel „Where Are All the Women? On MoMA’s identity politics”: „There are 28 Picassos on view, 22 Matisses, 15 Mondrians, and 13 Rauschenbergs.“ Und weiter: „Even Frida Kahlo and Georgia O’Keeffe are missing. There’s no Mary Cassatt. I could list dozens more.“ Der Anteil von Frauen in den wechselnden Bestandsausstellungen lag nach Saltz’ Berechnungen zuverlässig bei fünf bis maximal acht Prozent.

Dasselbe Szenario wiederholte sich 2010 in der Schau „Abstract Expressionism at the Museum of Modern Art“. Von den 105 Kunstwerken, die auch der Katalog verzeichnet, stammen nur fünf von Frauen: Louise Nevelson, Helen Frankenthaler, Grace Hartigan, Joan Mitchell und Lee Krasner. Während zahlreiche Männer mit Werkgruppen vertreten sind, werden von den Künstlerinnen maximal Einzelwerke gezeigt; eine Ausnahme ist Joan Mitchell, aus deren Oeuvre es immerhin zwei Gemälde in die Ausstellung geschafft haben.

In der deutschen Ausstellungslandschaft sieht es nicht anders aus. Als die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe kürzlich die neue Sammlungspräsentation unter dem Titel „Unsere Moderne“ eröffnete, wurde der Bogen vom Impressionismus bis in die Gegenwart geschlagen; vertreten war nur ein einziges Werk einer Frau – Emy Roeders „Schwangere“ von 1918.

Und noch ein letztes Beispiel: Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums rekonstruierte das Wallraf-Richartz-Museum im Herbst 2012 die legendäre Sonderbundausstellung unter dem Titel „1912 – Mission Moderne“. Bis auf eine winzige Skulptur der Ungarin Elza Kövesházi Kalmár (ein tanzender Junge) sind wieder einmal alle Frauen von damals verschwunden, darunter Paula Modersohn-Becker und Ottilie W. Roederstein. Dem Katalog lässt sich entnehmen, dass es Schwierigkeiten bei der Identifizierung einiger Werke gegeben habe. Doch es hätte Möglichkeiten gegeben, darauf in der Ausstellung hinzuweisen – die Mühe hat man sich gespart. Die Wiederaufführung der Revolution wird so zur Regression. Für Frauen.

Gleichzeitig werden den immer wieder selben Künstlern der Moderne umfangreiche monographische Ausstellungen gewidmet. Allein in den vergangenen Jahren konnte man Max Beckmann in Basel, Leipzig oder Frankfurt sehen, Piet Mondrian in Köln oder München und Ludwig Kirchner in New York oder Frankfurt. Auf Auktionen erzielen die immerselben Künstler der Moderne regelmäßig Rekordpreise – und natürlich hat das eine mit dem anderen zu tun. Galerien, die mit Werken der Moderne handeln, sind regelmäßig unter den Leihgebern solcher Ausstellungen; die Auktions- und Verkaufskataloge listen minutiös, in welcher Museumsschau welches Bild zu sehen war.

Giacomettis „L’Homme qui marche I“ erzielte 2010 mit rund 74 Millionen Euro den höchsten Preis, der je auf einer Auktion für ein Kunstwerk gezahlt wurde, während im gleichen Zeitraum die Ausstellungen seines Werks in Basel, Wolfsburg oder Duisburg liefen. Auch die gefälschten Max-Ernst-Gemälde wurden in der Museumsschau „Max Ernst. Traum und Revolution“ im Stockholmer Moderna Museet und kurz darauf im Louisiana Museum of Modern Art in Humblebaek gezeigt, bevor sie wieder auf dem Kunstmarkt landeten.

Da Frauen weniger ausgestellt werden, liegen die Preise für ihre Bilder entsprechend niedriger: Werke von berühmten Avantgardistinnen wie Hannah Höch oder Gabriele Münter haben noch auf keiner Auktion die Millionengrenze überschritten. Ein Blick auf den Kunstmarkt zeigt zwei Sachverhalte, die im Museumsbetrieb nicht gerne ausgesprochen werden: Zum einen, dass die Moderne eine Geldmaschine geworden ist und sich die Werke offenbar leichter fälschen lassen als das Geld, das mit ihnen zu machen ist. Und zum anderen, dass die männlichen Künstler der Moderne, deren Werke bei den regulären Museumsbesuchern als „Revolution“ oder „Bruch“ angepriesen werden, die Lieblingskinder eines durch und durch konservativen Ausstellungsbetriebs und Kunstmarkts sind.

Retrospektiven für Künstlerinnen lassen sich dagegen an einer Hand abzählen. Zu den wenigen Ausnahmen zählen: Paula Modersohn-Becker 2007 in Bremen, die Impressionistinnen 2008 in Frankfurt, Hannah Höch 2008 in Basel oder 2010 Frida Kahlo in Berlin; Münter erhielt ihre letzte Retrospektive vor 18 Jahren in München. Es sei hinzugefügt, dass alle genannten Ausstellungen Publikumserfolge waren. Museen werden laut Statistik überwiegend von Frauen besucht – und wenigstens die scheinen die Ressentiments der Kunstgeschichte nicht zu teilen. Mit 184000 BesucherInnen hält etwa die Schau „Impressionistinnen“ in der Schirn Kunsthalle Frankfurt den Besucherzahlenrekord des Hauses: Die von Ingrid Pfeiffer kuratierte Ausstellung ist die erfolgreichste Ausstellung, die je von der Schirn produziert wurde.

Warum solche Ausnahmen im Ausstellungsbetrieb die Regel nicht infrage stellen, hat Isabelle Graw festgehalten. Der „Nimbus der Ausnahmeerscheinung“ und die damit einhergehende Isolierung hat vielmehr zur Folge, dass „Künstlerinnen im 20. Jahrhundert nur unter der Bedingung institutionell anerkannt wurden, dass sie in bestimmter Hinsicht als Ausnahme beschreibbar waren oder – überspitzt formuliert – die Ausnahme blieben.“ Pro Epoche, Generation oder künstlerische Bewegung erlaubt die Kunstgeschichtsschreibung jeweils eine Ausnahmefrau. Sie ist die Insel in einem Meer von Männern.

Bleibt die Frage, ob die klassische Moderne frauenfreundlicher als die Gegenwart war? Und damit wären wir beim tückischsten Argument angekommen. Wer nämlich kritisiert, dass zu wenig Werke von Frauen gezeigt würden, wird häufig mit dem Argument abgespeist, Frauen wären leider vom Kunstbetrieb lange Zeit ausgeschlossen worden, weshalb es einfach viel weniger gebe. Linda Nochlins sozialhistorische Analyse „Why Have There Been No Great Women Artists“ wird damit zur Legitimation einer frauenfeindlichen Ausstellungspolitik. Der Wolf tritt im Schafspelz auf – und lügt genauso wie im Märchen.

Es stimmt, dass Frauen in Deutschland erst in der Weimarer Republik zum Studium an den Akademien zugelassen wurden; davor gab es allerdings längst andere Möglichkeiten, das Malen zu erlernen. Kandinsky unterrichtete persönlich Frauen an der privaten Phalanx-Malschule in München, darunter Gabriele Münter. Auch Paula Modersohn-Becker nahm privat Malunterricht – sowohl in London als auch in Bremen. 1896 besuchte sie einen sechswöchigen Kurs an der Zeichen- und Malschule des Vereins Berliner Künstlerinnen, einer Institution, an der auch Käthe Kollwitz ihre Ausbildung begonnen hatte. Wie die grandiose Schau „Ballrausch und Farbenpracht. Ida Gerhardi in Paris“ des Oldenburger Landesmuseums für Kunst und Kultur darüber hinaus zeigt, nutzten die Künstlerinnen auch systematisch die Möglichkeiten, die sich ihnen in Paris boten.

Not macht erfinderisch und das Akademieverbot für Frauen, das in Deutschland bis 1919 bestand, hatte zur Folge, dass sie Netzwerke bildeten. Sie gründeten Vereine und Berufsverbände, die Kranken- und Rentenkassen einrichteten; sie halfen einander, reisten gemeinsam und stellten zusammen aus. In Paris trafen sich viele Künstlerinnen aus einem einfachen Grund: Hier, an den privaten Akademien, erhielten sie die beste Ausbildung. Es gab Aktklassen für Frauen; gemischte Klassen, in denen Frauen mit Männern gemeinsam zeichneten und die gleichen Gebühren zahlten; Angebote, die in den deutschen Kunstmetropolen Berlin und München fehlten. Auch diese Netzwerke sind in Vergessenheit geraten. Wer kennt heute die 1862 geborene Malerin Ida Gerhardi, die bis zu ihrem Tod im Jahr 1927 nicht nur für ihre Porträts geschätzt wurde, sondern auch als Beraterin, Vermittlerin und Kunstagentin?

Im Ausland konnten Frauen im übrigen weit vorher auch an den großen Kunstakademien studieren: Die Amerikanerin Mary Cassat etwa begann 1861 ihr Studium an der Pennsylvania Academy of Fine Arts in Philadelphia. Die Schwedin Hilma af Klint nahm ihr Studium 1882 an der königlichen Akademie in Stockholm auf. Auch bei den Ausstellungen der Moderne waren weit mehr Frauen vertreten als heute: Münter stellte zusammen mit den Künstlern des Blauen Reiters aus, Mary Cassat ebenso wie Berthe Morisot mit den Impressionisten, Hannah Höch mit den Dadaisten.

Zwar taten sich die Künstlerkollegen mit der Gleichberechtigung immer wieder schwer – stellvertretend sei hier das Beispiel Walter Gropius genannt, der Studentinnen davon abhielt, „Fine Arts“ am Bauhaus zu studieren und ihnen stattdessen empfahl, Kurse zur angewandten Kunst zu belegen. Doch trotz dieser Einschränkungen öffneten die Avantgardebewegungen den Frauen ein Fenster, das erst die Nationalsozialisten wieder schlossen. Die sortierten die Künstlerinnen systematisch aus. In der Absicht, den Neid und die öffentliche Empörung anzustacheln, wurden die Besucher der Schau „Entartete Kunst“ auch über die Ankaufspreise informiert, die von den Museen in der Weimarer Republik gezahlt worden waren, das waren ausschließlich Männer. Die teuren Werke erwiesen sich später außerdem als die besten Devisenquellen. Auch sah das Frauenbild der Nationalsozialisten Künstlerinnen nicht vor – dieses eine Mal zu deren Glück. Zum Unglück der überlebenden Künstlerinnen hielt die Nachkriegszeit es jedoch nicht anders mit ihnen, als sie die Kunst der Moderne rehabilitierte.

Der Kunsthistoriker Walter Grasskamp monierte bereits 1989, dass mit der documenta I und II, die doch eigentlich der Moderne dienen sollten, zu einer Kunstauffassung zurückgekehrt worden war, die einem „Muster der Vormoderne“ folgte. Eine Fotowand stellte den Besuchern der documenta I 1955 die Künstler von Beckmann über Kandinsky bis Klee als eine Versammlung von Herren in Anzügen vor; die Kunst der Moderne wurde als Arbeit am traditionellen Tafelbild präsentiert.

Design oder angewandte Kunst wurden gänzlich ignoriert, die damit einhergehende Bestrebung, Kunst als einen ganzheitlichen Lebensentwurf zu verstehen, ebenfalls. Damit fielen die Werke der Frauen fast notwendigerweise heraus, da viele Künstlerinnen – von Münter über Stölzl bis Delaunay – ganz selbstverständlich das Handwerk mit einbezogen, indem sie beispielsweise Kleidung, Teppiche oder Möbel entwarfen.

Dass es heute etwa so viele Künstlerinnen in der oberen Liga der Kunstgeschichte gibt wie Frauen in den Führungsetagen von Dax-Unternehmen, ist kein Zufall. Es war nämlich zuerst die Wirtschaft, insbesondere der Kulturkreis im Bundesverband der deutschen Industrie, der von 1952 an systematisch den Aufstieg der Moderne sponserte; später kamen die großen deutschen Bankhäuser dazu. Die deutsche Wirtschaft schuf sich als Sponsor ausgewählter Ausstellungen eine Moderne nach eigenem Vorbild: männlich, kreativ und erfolgreich. Die schöpferische Arbeit sollte den wirtschaftlichen Aufschwung bestärken. Ob diese Rechnung aufging, sei dahingestellt. Gesichert ist, dass das Verhältnis sich umgekehrt hat: Die Wirtschaft wurde zum Zugpferd der Kunstgeschichte. Kunstgeschichte schreibt, wer ausgestellt, gesammelt und gesponsert wird.

Bis heute hat sich an dieser Struktur nicht viel geändert. Die Privatwirtschaft stellt weiter das Geld für ihre Favoriten der Kunstgeschichtsschreibung bereit. Während die Kunstsammlung NRW für die Ausstellung „Die andere Seite des Mondes. Künstlerinnen der Avantgarde“ keinen Sponsor finden konnte, sind die Einzelschauen männlicher Avantgarde-Künstler weiterhin begehrtes Prestigeobjekt privatwirtschaftlichen Engagements. Die Retrospektive „Kandinsky – Absolut. Abstrakt“ wurde von der E.ON Energie AG so frenetisch beworben, als habe Kandinsky die Glühbirne erfunden. Es versteht sich von selbst, dass auch dieser Künstler ein Schwergewicht des Kunstmarkts ist, dessen Werke bei einem Schätzpreis von 80 Millionen Euro liegen.

Den Rang als „Begründer der Abstraktion“, als den E.ON Kandinsky auf der Internetseite führt, könnte ihm allerdings bald eine Frau streitig machen: Die Schwedin Hilma af Klint schuf 1906 ihre ersten abstrakten Gemälde, eine Tatsache, auf die Ausstellungen seit 1986 vielfach hingewiesen haben, ohne jedoch Spuren in der Kunstgeschichtsschreibung zu hinterlassen.