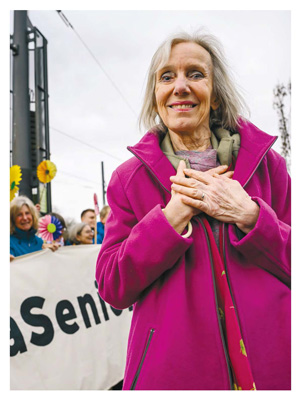

Helma Sanders: „So bin ich eben“

Du bist die unter den jungen deutschen Filmerinnen, die es am meisten geschafft hat. Was meinst Du, warum Du es geschafft hast?

Helma Tja, das hat möglicherweise schon den Grund, dass ich für dieses Metier einiges an Talent habe. Ich halte mich für mindestens ebenso talentiert wie fast alle Männer, die in dem Metier arbeiten. Und ich bin sehr ausdauernd. Ich lasse mich nicht so schnell abweisen. Die Frage, warum gerade ich es so weit gebracht habe, würde man auch einem Mann nicht stellen. Da würde man sich den Film angucken, die Arbeit, und es ist dann klar, dass jemand wie Herzog, oder wer immer es ist, es weit bringen wird.

Du meinst, dass auch in Deinem Fall Du mehr über Deine Person definiert wirst, als über Deine Arbeit?

Ja, ich empfinde das fast als die größte Schmach.

Was heißt es konkret für Deine Arbeitsbedingungen, dass Du eine Frau bist?

Es hat sich eigentlich weniger geändert, als man erwarten sollte. Es ist nach wie vor bei jedem Film ein ungeheures Durchsetzungsproblem, obwohl es für mich leichter geworden ist, seitdem ich mit dem Thomas Mauch drehe. Es ist halt ein ungemein sensibler Kameramann, der fast an der Grenze ist, eine Frau zu sein, so einfühlungsfähig ist der.

Man kann nicht alles mit dem Mäntelchen des Frauseins zudecken

Da hast Du eben Glück im Augenblick. Aber Filmerinnen sind grundsätzlich in schlechteren Positionen als Filmer. Gibt es Bestrebungen und nimmst Du daran teil, dass Filmerinnen in Deutschland sich gegenseitig unterstützen?

Ich habe ja jetzt gerade herbe Kritik an der Zeitschrift Frauen und Film geübt, weil ich finde, dass die hier nur über sich selbst schreiben: sich selbst bemitleiden und selbst beweihräuchern. Ich unterstütze sehr gerne Frauen oder Kolleginnen oder arbeite mit ihnen. Aber es ist nicht so, dass ich nun jede Art von Dilletantismus unterstütze. Da bin ich nicht bereit zu sagen, das ist nicht hanebüchen, nur weil es Frauen sind. Das nützt weder den Frauen noch der Sache. Ich bin mit allen Risiken und allen Schwierigkeiten in mein Geschäft gegangen und betreibe es mit der Absicht, es mindestens so gut wie die vorhandenen Männer zu machen. Ich weiß, welche Schwierigkeiten es gibt. Aber ich weiß auch, welche Erleichterungen es zur Zeit gibt durch die vorhandenen schlechten Gewissen. Man kann jetzt nicht alles mit dem Mäntelchen des Frauseins zudecken.

Siehst Du so eine Tendenz?

Mitunter ja. Ich bin wirklich immer viel eher bereit, Solidarität mit Frauen zu üben als mit Männern. Das hegt schon an meiner persönlichen Geschichte, dass ich Frauen immer mehr Vertrauen entgegenbringe. Frauen sind mir einfach sowieso viel näher als Männer.

Hat sich in den letzten Jahren in Deinem Arbeitsbereich etwas getan. Arbeiten Frauen solidarischer zusammen?

Nein. Nicht wirklich. Das heißt, die Frauenbewegung hat schon Einfluss gehabt. Bei „Shirin“ hat es ein immenses Interesse gegeben. Über 500 Briefe aller Altersstufen und aller Klassen von Frauen. Eigentlich sollte man ein Buch daraus machen, es ist aufregender als der Film. Bei ,Shirin 'ist mir wirklich zum ersten Mal eine immense Welle der Sympathie durch die weibliche Nation entgegengebracht worden. Da habe ich auch gesehen, was man mit einem Film machen kann, der - oberflächlich gesehen - nicht so politisch ist. Das hab ich mir sowieso langsam abgeschminkt, dass man nur diese Art von sogenannten politischen „Agitationsfilmen“ machen sollte. Beim „Heinrich“ hab ich das jetzt noch mehr auf die Spitze getrieben. Ich habe nur gefilmt, was mein Bedürfnis war.

Du hast ja nie so Filme gemacht, Politfilme z. B., wie sie an den Filmakademien produziert werden. „Die Maschine“ war doch auch ein stark emotionaler Film?

Ich hab da noch nie so einen Gegensatz gesehen und sehe ihn auch zunehmend weniger. Früher habe ich mich noch dazu verurteilt, unterm Strich musste was bestimmtes rauskommen. Jetzt sage ich mir, wenn es in mir stimmt, kommt es schon raus. Ich habe mir früher Aufgaben gestellt, habe mich vergewaltigt: Es musste eine bestimmte Moral, eine Lektion rauskommen. Davon habe ich mich jetzt befreit.

Wie schätzt Du eigentlich Deine eigenen Arbeiten ein, was findest Du schlecht, was findest Du gut?

Mich würde es fürchterlich langweilen, wenn ich einen Film in einem bestimmten Genre gemacht hab, den nächsten ähnlich zu machen, weil ich weiß, das war jetzt erfolgreich. „Heinrich“ ist das absolute Gegenteil von „Shirin“ und „Shirin“ ist das absolute Gegenstück zum „Pflaster“ und „Pflaster“ ist das Gegenteil zum „Erdbeben in Chile“.

Ich finde, Deine Filme sind immer da stark, wo es ursprünglich aus Dir kommt und da schwach, wo Du aufgesetzte Ideologie produzierst.

Mag sein…Der „Heinrich“ ist nun ein Film, wo überhaupt keine Ideologie mehr übergestülpt wird.

Wie kommst Du eigentlich darauf, ausgerechnet einen Film über Kleist zu machen?

Das ist eine gemeinsame Selbstmordsehnsucht. Ich glaube, die Grenzen zwischen einem Mann, der Bücher und Theaterstücke schreibt und einer Frau, die Filme macht, sind nicht so groß. Wenn man sich in seine Figuren hineinversetzt, dann ist man ja mal ein Mann und mal eine Frau, das macht der Kleist auch. Wenn er z. B. in Penthesilea vom Standpunkt der Frau, der Amazone, argumentiert, argumentiert er gleichzeitig von seinem Standpunkt als Preußischer Offizier, der eigentlich ein homosexuelles Verhältnis zu seinem Freund hat und dieses umsetzt in das Verhältnis einer Frau zu einem Soldaten. Um ihn theoretisch lieben zu können, versetzt er sich in eine Amazone, in Penthesilea. Der „Heinrich“ ist auch ein Stück Auseinandersetzung mit Deutscher Geschichte, mehr als eine Auseinandersetzung mit meiner Situation als Frau. Wobei natürlich doch, wenn ich einen Film über Kleist mache, es absolut meine persönlichen Probleme sind. Ich steck sie halt nur in eine andere Figur, in einen Mann, der durch seine ganze Empfindungsfähigkeit so ziemlich nahe an einer Frau dran ist.

Was wird Dein nächster Film sein?

Ein Film über meine Mutter, oder sagen wir besser eine Frau wie meine Mutter. Eine Frau im Zweiten Weltkrieg, in dieser Welt der Zerstörung, wo die Frauen zwischen Ruinen und ohne Männer ihr Leben haben. Wo man Kartoffeln buddelt. Wie in der Steinzeit. Im dritten Teil des Films fällt dann die Frau zusammen, weil die Männer zurückkommen und der alte Familienbereich wieder hergestellt wird, so wie er vorher war. Was sie nicht verkraftet und was das Verhältnis zum Kind belastet. Wir drei, wie wir hier sitzen, sind eigentlich Kinder dieser Art von Frauen. Und in den allerersten Tagen haben wir dieses ungeheure Maß an Organisationsfähigkeit, die Fähigkeit, auch unter schlimmsten Bedingungen weiter zu existieren, kennengelernt, das diese Frauen entwickelten - was eben Freiheit war. Freiheit, den Koffer zu nehmen und wegzugehen.

Ich bin ungeheuer einsam

Meine Mutter ging mit mir auf dem Rücken und dem Koffer in der Hand durch das brennende Europa und ich war immer sicher, wo sie war. Als aber mein Vater oder der Mann in diesem Film wiederkam, war die Sicherheit nicht mehr da. Da war meine Mutter nicht mehr stark, sie wurde sogar sehr schwach! Sie verlor durch den Schock seiner Rückkehr das Gesicht. Im wahrsten Sinne des Wortes: sie bekam eine Gesichtslähmung. Ich finde das ungeheuer bezeichnend. Meine Mutter war eine wunderschöne Frau bis zu diesem Punkt. Und dann wurde sie gelähmt. Dann zog ihr auch ein Arzt noch alle Zähne, weil er dachte, die Lähmung würde sich über den ganzen Körper ausbreiten. Damit war ihre Existenz praktisch zerstört. Der Film heißt „Deutschland, bleiche Mutter“. Das ist ein Gedicht von Brecht.

Was sind die Auswirkungen Deines Erfolges auf Dein Privatleben?

Ich bin ungeheuer einsam. Weil ich viel rumreise und deswegen keine Zeit habe, einen festen Grund von Menschen um mich zu schaffen. Eine feste, dauernde Beziehung, habe ich eigentlich nur zum Thomas, meinem Kameramann. Das ist aber auch keine, die in einem gemeinsamen Leben bestehen würde. Nur, da habe ich zum ersten Mal einen Menschen gefunden, der nicht gegen das arbeitet, was ich machen möchte, sondern im Gegenteil, der mich zu dem führt, was ich machen möchte.

Und warum haben andere dagegen gearbeitet?

In allen anderen Beziehungen taucht leicht der Konflikt auf zwischen dem, was ich als Filmemacher leiste und zwischen dem, was ich für sie als Beziehung darstellen könnte. Es kommt meistens zu einem Konkurrenzverhältnis. So eine Angst, nicht mithalten zu können. Das wird auf die Dauer nicht mehr lebbar, weder für mich noch für den anderen. Das heißt, ich hab schon immer meine Drehbücher so geschrieben, dass ich damit meinen Männern nicht auf die Nerven ging. Ich hab mich also ans Schreiben gemacht, wenn es nicht störte. Aber die Tatsache, dass das Drehbuch in ihrer Abwesenheit wieder um zehn oder zwanzig Seiten gewachsen war, hat die dann doch fertiggemacht.

Du kriegst jetzt ein Kind. Bekommst Du es, um weniger einsam zu sein?

Eigentlich nicht. Als ich zum ersten Mal merkte, dass sich ein Kind bei mir im Bauch bewegt, hatte ich zugleich diese unheimlich klare, schöne und schreckliche Empfindung, dass das was völlig anderes war als ich. Und, dass ich meine existenzielle Einsamkeit mit einem Kind nicht beseitigen lässt, vielleicht sogar stärker fühlbar wird. Ein Kind kriege ich, weil ich das Gefühl hatte, mein Körper will das.

Aber nach den neun Monaten Schwangerschaft liegen 20 Jahre Mutterschaft vor Dir…

Ich habe einen Haufen Angst davor, wie ich das organisatorisch schaffe, aber andererseits, warum soll ich das nicht schaffen? Ich hab ja praktisch, wenn ich keinen Film mache, eine Menge freie Zeit. Ich kann ja Drehbücher schreiben, und daran wird mich das Kind weniger hindern als ein Mann. Ich finde es für mich unheimlich wichtig, ein Kind zu kriegen. Es ist eine Hoffnung. Keins zu haben, fände ich so trostlos und traurig, da fühlte ich mich fehl am Platze in der Welt, mit allem, was ich bisher gemacht habe. Dieses Gefühl, mit dem Bauch dazusitzen, die Bewegungen darin zu spüren - was man da so in sich fühlt, da kommt kein Film mit.

Wenn Du das so erzählst, habe ich doch das Gefühl, dass das ein Ersatz ist für andere Beziehungen.

Ich glaube, die ganze Kultur ist ein Ersatz fürs Kinderkriegen. Deshalb haben die Männer die Kultur erfunden.

Warum machen Deiner Meinung nach dann Frauen überhaupt Kultur?

Weil der ganze Apparat der Kultur so riesig dimensioniert ist und so viele Verlockungen hat und so aufregend ist.

Und warum hast Du bisher Filme gemacht statt Kinder?

Wenn ich das Kind vorher gekriegt hätte, hätte ich keine Filme machen können. Dann wäre ich nie an den Punkt gekommen, wo ich jetzt bin. Das hätten die Kinder natürlich von vornherein verhindert.

Wärest Du denn dafür, Bedingungen zu schaffen, unter denen alle Frauen Kinder kriegen können und würdest Du dann das Filmemachen aufgeben?

Nein, das auch wieder nicht.

Ich muss nicht dauernd Stärke signalisieren

Was Du da sagst, entspricht ja sehr der traditionellen Vorstellung vom Frausein. Ich finde Dich aber eigentlich sehr „unweiblich“ im klassischen Sinne. Du bist eine Karrierefrau, Du bist stark, talentiert, hast die Dreistigkeit, es durchzusetzen, andererseits aber signalisierst Du 300prozentige hilflose Weiblichkeit. Alles an Dir suggeriert: Ich bin ein Rauschgoldengel. Sehr sanft. Sehr lieblich ... Ist Dir das eigentlich bewusst? Tust Du das, um Deine Stärke zu kaschieren?

Ich seh da gar nicht so einen immensen Gegensatz. So bin ich eben. Die Gesellschaft sieht da einen Gegensatz. Es sind ihre Definitionen von stark und schwach, die mit meinen nicht übereinstimmen.

Machst Du es Dir nicht ein bisschen leicht mit der Antwort?

Ich weiß, dass die Leute so auf mich reagieren - ich fühle mich daran als Person im Grund unschuldig. Ihre Erwartungen sind: sie muss eben dauernd stark sein. So wird sie stark verstehen. Also herb, karrierebewusst. Aber ich lebe aus meinem Bauch. Ich mache alles aus meinem Bauch, wenigstens das Beste, was ich mache, kommt aus dem Bauch. Ich muss nicht dauernd Stärke signalisieren.

Aber machst Du Dir nicht selbst was vor? Betreibst Du nicht eine ungeheure Stilisierung Deiner eigenen Person, schaffst Du nicht ein Bild von Dir, dass mit der Realität gar nichts zu tun hat? Ich meine, dass die Rauschgoldengeltour, die Du manchmal draufhast, auch damit zu tun hat, dass Du als Frau nicht so frontale Angriffsflächen bieten willst. Oder? Dass also neben der Karrierefrau das Weibchen rausgekehrt wird. Damit stiftest Du Verwirrung in Deiner Umwelt. Man weiß nicht: Hat man es mit Helma, der potenten Filmerin zu tun? Oder mit Helma, dem Rauschgoldengel? Und bis die Jungs das auseinandergekrost haben, hast Du Dein Ding schon durchgezogen.

Nein, wenn Du mich drehen siehst, ist das nicht so. Ich arbeite absolut nicht mit dem, was man normalerweise als weiblichen Charme bezeichnet. Nur privat, da bin ich wirklich ein Rauschgoldengel. Da ist schon was dran.

Das heißt, der Rauschgoldengel kostet Dich Kraft, ist eine Anstrengung?

Ja. Ich als Rauschgoldengel - das ist eine kulturelle Hervorbringung. So wie das Essen mit Messer und Gabel. Ich als Filmerin - das ist aber auch eine kulturelle Hervorbringung.

Wir haben alle mit unseren Widersprüchen zu kämpfen, Helma. Und gerade für Frauen ist es heute sehr schwierig, die verschiedenen Bedürfnisse, die wir haben, zu leben. Zum Beispiel unsere Arbeit und den Wunsch, Mutter sein zu können. Oder auch unsere eigentliche Stärke und das Wissen, nur als schwache Frau von Männern geliebt zu werden. Ich kann gut verstehen, dass es Dich zwischen den verschiedenen Schauplätzen hin- und herreißt. - Aber bist Du nicht in allem, was Deine eigene Person angeht, beängstigend irrational? Schaltest Deinen Kopf aus und hältst oft für Realität, was eigentlich Deine Wunschträume sind?

Kann sein. Aber ich lebe davon, Träume zu realisieren. Filme sind Konzentrate der Wirklichkeit, wie es Träume auch sind. Wo soll ich da bei meiner Privatperson die Grenzen ziehen. Zumal das Private in den Film übergeht und der Film in das Private.

Das Gespräch führten Alice Schwarzer und Angelika Wittlich