Wie politisch korrekt ist Transgender?

Knapp ein Mensch von 30.000 in Deutschland ist transsexuell. Seine Seele, sein Empfinden, ist gegengeschlechtlich zum Körper. Das heißt: 0,003 Prozent der biologischen Männer fühlen sich als Frauen bzw. biologischen Frauen fühlen sich als Männer. Bedenken wir diese Zahl – und betrachten wir die Erregung in der Szene der politischen Correctness sowie in den Medien oder Filmen zur Transsexualität, gibt es ein gewisses Missverhältnis. Warum?

Wie festge-

schrieben ist die

Zugehörigkeit

zu einem Geschlecht?

Weil es beim Transsexualismus um viel mehr geht als „nur“ um die Betroffenen. Nämlich um die uns alle betreffende Frage: Wie festgeschrieben ist die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht? Ist sie unverrückbar? Beliebig wechselbar? Oder fließend? Und sind Transmenschen der ultimative Beleg dafür, dass das biologische und das soziale Geschlecht, dass sex and gender durchaus zwei Paar Schuhe sein können?

Zunächst einmal zu den Zahlen. Wie kommen sie zustande? Seit 1991 wurden in Deutschland 17.255 Menschen registriert, die das Geschlecht gewechselt haben. Zehn Jahre zuvor lag die von Experten geschätzte Zahl Transsexueller bei etwa 3.000. Rechnen wir knapp 5.000 aus den 80er Jahren dazu, kommen wir auf etwa 25.000 Transmenschen, die heute in Deutschland leben.

Gleichzeitig aber erwähnt die LGBTIQ-Szene (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual and Queer) niemals Frauen und Männer oder Lesben und Schwule, ohne auch der Transsexuellen zu gedenken; machen Titelgeschichten mit Transsexuellen Furore und bringen TV-Serien mit Transstars Quoten.

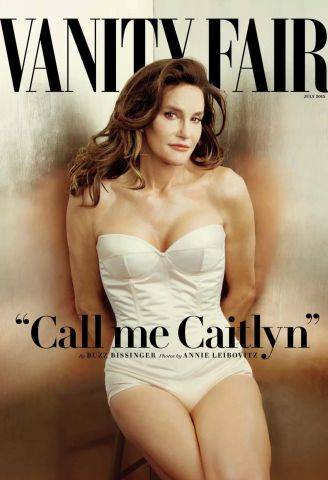

So erregte im Juni 2015 das Cover von Vanity Fair, auf dem der einstige Spitzensportler Bruce Jenner sich als Frau outete, weltweites Aufsehen. „Call me Caitlyn“, verkündete Jenner, und in einem TV-Interview, sie habe schon immer „ein weibliches Gehirn“ gehabt. Jenner posierte auf dem Vanity-Fair-Cover in koketter Pose und cremefarbener Corsage. Ein Jahr zuvor war die auch im Leben transsexuelle Laverne Cox in der TV-Serie „Orange is the new Black“ in der Rolle der „Sophia“ bekannt geworden.

Die beiden Amerikanerinnen sind auf eine gewisse Weise prototypisch für zwei Strömungen in der Transsexuellen-Community. Jenner träumt nur von einem: endlich „ganz Frau“ zu sein. Die intellektuellere und politischere Cox hat zwar auch schon stolz ihren nun weiblichen Körper ablichten lassen, ist jedoch als Transgender-Aktivistin differenzierter. Als Covergirl des Time Magazine erklärte sie im Juni 2014: „Es geht vor allem darum, das Patriarchat zu verändern. Das Patriarchat ist unauflöslich verbunden mit Homo- und Transphobie; es konstituiert sich aus diesem binären System, das Männer und Frauen trennt.“

Einige wollen sich am liebsten gar nicht mehr festlegen lassen

Anfang Januar kam „The Danish Girl“ in die Kinos, der schon auf dem Filmfestival in Venedig Aufsehen erregt hat. Es geht darin um die reale Geschichte der intersexuellen – also mit weiblichen wie männlichen Körpermerkmalen – 1882 geborenen Lili Elbe, die zunächst als Mann aufwuchs. Als Student der Kunstakademie in Kopenhagen lernt er Gerda Gottlieb kennen, die beiden heiraten und ziehen nach Paris. Aus Einar wird nun zunehmend Lili. Als erster intersexueller Mensch lässt er/sie sich 1930 in Berlin am Hirschfeld-Institut operieren – und stirbt an den Folgen der dritten geschlechtsangleichenden Operation.

The Danish Girl wurde von Tom Hooper verfilmt, dem Regisseur des wunderbaren, oscarpremierten „The King’s Speech“. Dargestellt wird der Mann, der unter unseren Augen zur Frau wird, von Eddie Redmayne („Die Entdeckung der Unendlichkeit“). Wir sehen, wie er sich die (Körper)Sprache der Frauen aneignet, zunächst noch zögernd und verspielt, dann immer besessener. Und perfekt.

EMMA hat in ihrer Januar/Februar Ausgabe sowohl mit physisch Intersexuellen als auch mit psychisch Transsexuellen geredet. Darunter zwei FeministInnen, von der die eine den Wechsel von Mann zu Frau vollzogen hat, die/der andere den von Frau zu Mann. Die australische Professorin Raewyn Connell war schon als Mann der international interessanteste Männerforscher. Und der deutsche Computerfachmann und Punkmusiker Ines-Paul Baumann ist auch als Mann Feminist geblieben – genauer: mag sich als heutigeR „Ines-Paul“ gar nicht so recht entscheiden für eines der beiden Geschlechter.

Das ist – endlich! – der neue Trend bei den bewussteren unter den Transsexuellen: Sie wollen sich am liebsten gar nicht mehr festlegen lassen auf ein Entweder/Oder, sie sind beide einengenden Geschlechterrollen leid. So wie die Aktivistinnen des Berliner Vereins „TransInterQueer“ oder die „Geschlechterkritische ‚Passing‘ Gruppe“, die sagen: „Wir wollen uns nicht anpassen. Wir wollen unseren Identitäten entsprechend leben. Dabei geht es uns nicht darum, als stereotype ‚Männer‘ oder ‚Frauen‘ zu passen.“

Der Gesetzgeber trägt dieser Tendenz inzwischen Rechnung. Das im Jahr 1981 verabschiedete Transsexuellen-Gesetz (TSG) wurde seither mehrfach unter dem Druck von Urteilen des Bundesverfassungsgerichts geändert. Der aktuelle Stand ist: Bei der so genannten „kleinen Lösung“ wird der Vorname geändert, aber die Geschlechtszugehörig im Personenstandsregister nicht. Bei der „großen Lösung“ wird auch in den Papieren die Geschlechtszugehörigkeit korrigiert. Doch erst seit 2011 ist dazu keine operative Geschlechtsumwandlung mehr Voraussetzung. Das Verfassungsgericht befand, dass die Operation „unvereinbar mit der Menschenwürde und dem Recht auf körperliche Unversehrtheit“ ist.

Bei beiden Varianten ist es Voraussetzung, dass die Person „sich dem anderen Geschlecht als zugehörig empfindet und seit mindestens drei Jahren unter dem Zwang steht, ihren Vorstellungen entsprechend zu leben und mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass sich ihr Zugehörigkeitsempfinden zum anderen Geschlecht nicht mehr ändern wird“. Das muss durch zwei Gutachten voneinander unabhängiger Sachverständiger bestätigt werden.

Viele Leidens-

geschichten hätten ver-

hindert werden können

Ganz anders ist die Lage der biologisch „intersexuellen“ Menschen, also Kinder, die mit uneindeutigen primären Geschlechtsmerkmalen zur Welt kommen. Davon gibt es heute 160.000 Fälle in Deutschland, und sie hatten in der Vergangenheit oft üble Leidensgeschichten. Denn es durfte nicht sein, was nicht sein kann: Ein Mensch hat in unserer geschlechterfixierten Welt entweder weiblich oder männlich zu sein. Dazwischen gibt es nichts. Welche Formen das annehmen kann, zeigt das EMMA-Gespräch mit der intersexuellen Lucie Veith sowie „die Gedanken einer Mutter“ eines intersexuell geborenen Kindes.

Doch auch in diesem Bereich zeichnet sich ein Ende der Zwangszuweisung zu einem Geschlecht ab. Seit November 2013 müssen Eltern bei der Geburt eines geschlechtlich uneindeutigen Kindes nicht mehr das eine oder andere Geschlecht in die Geburtsurkunde eintragen lassen. Zuvor hatte der Deutsche Ethikrat scharf Stellung bezogen. Er erklärte: „Irreversible medizinische Maßnahmen zur Geschlechtszuordnung bei Menschen mit uneindeutigem Geschlecht stellen einen Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit, Wahrung der geschlechtlichen und sexuellen Identität sowie das Recht auf eine offene Zukunft und oft auch das Recht auf Fortpflanzungsfreiheit dar.“

Wären gesellschaftliches Bewusstsein und Gesetzgebung schon in den 1960er Jahren soweit gewesen, wäre Bruce Reimer vielleicht sein tragisches Schicksal erspart geblieben. Dem kleinen Jungen war, nach einer schweren Verletzung des Penis, von Eltern und einem Sexualwissenschaftler im Alter von anderthalb Jahren die Identität als Mädchen quasi aufgezwungen worden. Alice Schwarzer, die den Fall bereits im „Kleinen Unterschied“ (1975) zitiert hatte, greift ihn jetzt noch einmal auf. Und wir drucken ebenfalls ihren EMMA-Kommentar aus dem Jahr 1984 nach, in dem sie – damals gegen die Mehrheit der Frauenbewegung – Partei ergriff für Transsexuelle.

Doch so, wie Alice Schwarzer bis heute für die Akzeptanz von Transsexuellen war und ist, so war sie gleichzeitig schon damals – und ist es heute mehr denn je! – gegen jede übereilte operative Geschlechtsveränderung und für die Utopie einer Befreiung von den Rollen.

Das hat sich in über 30 Jahren auch in EMMA gespiegelt: 1984 erschien der „Brief an meine Schwester“ von Alice Schwarzer; 1994 das Dossier „Transsexualismus“ mit Gesprächen mit Transfrauen und Transmännern, sowie einer Kritik von Janice Raymond am „transsexuellen Imperium“; nur fünf Jahre später hatte das zweite Dossier zu dem Thema schon den vielsagenden Titel: „Ich bin ich – weder Mann noch Frau“. Das war die Zeit der „Dekonstruktion der Geschlechter“ (Judith Butler). Und Leslie Feinberg forderte ganz schlicht, das Geschlecht doch einfach abzuschaffen, zumindest in den Personalpapieren: Mensch Feinberg.

Körperzellen sind ein Mix aus männlich und weiblich

Das ist über zwanzig Jahre her. Inzwischen sind auch Wissenschaft und Therapeuten soweit. EMMA-Redakteurin Chantal Louis führte ein sehr aufschlussreiches und zukunftsweisendes Gespräch mit der Psychologin Birgit Möller von der „Geschlechtsvarianz“-Ambulanz an der Universitätsklinik Münster (einer von mehreren Dependancen des Sexualforschungsinstituts Hamburg). Dort sprechen Kinder und Jugendliche vor, mit oder ohne Eltern, für die die Sache nicht so ganz klar ist: Bin ich ein Mädchen oder ein Junge? Doch oft handelt es sich dabei keineswegs um Transsexuelle, sondern einfach um junge Menschen, die keinen Bock haben, sich im Geschlechterkäfig einsperren zu lassen.

Wohin es allerdings führen kann, wenn die Utopie von der Auflösung der Geschlechter die (Geschlechter)Realität leugnet, analysiert die amerikanische Journalistin und Feministin Elinor Burkett. In ihrem Text "Was macht uns zu Frauen?" fragt sie zum Beispiel: Wie kann es sein, dass Pro Choice-Initiativen auf Druck der Transgender-Bewegung das Wort "Women" aus ihrem Namen gestrichen haben?

Dass die strikte Zuweisung von hie weiblich und da männlich auch rein biologisch unhaltbar ist, berichtet im letzten Beitrag des EMMA-Dossiers die Wissenschaftsjournalistin Judith Rauch. Nicht nur unsere Körperzellen sind fast immer ein Mix aus männlich und weiblich zugleich; neue Methoden der DNA-Analyse und Zellbiologie enthüllen, dass fast jeder Mensch eine Art Geschlechter-Patchwork ist. Auch das biologische Geschlecht muss also neu definiert werden.

Dieser Artikel - und das vollständige Dossier "Ich bin ich - Weder Mann noch Frau" - erschien zuerst in EMMA Januar/Februar 2016. Ausgabe bestellen