Oberlauringen und seine Juden

Es ist noch früh. Gerade hat der Hahn vom Herrn Pfarrer gekräht. Ich schaue aus dem Fenster der „Rückert-Herberge“ im ersten Stock des Gemeindehauses, gleich unter der Kirche auf halbem Hügel. Mein Blick fällt auf den Plan, den Dorfplatz der 600-Seelen-Gemeinde. Stille. Bunt renovierte Fachwerkhäuser. Idylle.

Vor genau 80 Jahren hatte sie denselben Ausblick. Direkt auf den Plan, den Marktplatz. Nur blickte sie nicht vom Kirchhügel hinab, sondern von einem Seitentrakt des Gehöftes des Dorfschmiedes Steigmeier direkt am Platz.

Als ich vor einigen Jahren im Dorf recherchierte, sagte mir der einst 15-jährige Siegfried Schmidt: „Ihr Opa kam damals jeden Morgen bei mir an der Milchsammelstelle Milch holen für das Kind, also für Sie. Aber die Oma habe ich immer nur am Fenster gesehen. Wenn man hochschaute, zog sie die Gardinen zu.“

Meine Großmutter, Margarete Schwarzer, muss in den anderthalb Jahren, in denen wir, die Großeltern und ich, 1943/44 in dem unterfränkischen Dorf evakuiert waren, gelähmt gewesen sein vor Entsetzen. Denn das protestantische Oberlauringen war eine Nazihochburg, sogar Rudolf Höß, der Kommandant von Auschwitz, war mal zu Besuch. Und auf dem Plan fanden nur wenige Meter von ihr entfernt die Aufmärsche und Kundgebungen statt. Vor den Augen meiner ohnmächtigen Großmutter, die die Nazis so abgrundtief hasste und über das Schicksal der Opfer schier verzweifelte.

Heute, nach 80 Jahren, schaue ich auf den Platz. Diesmal bin ich nicht als uneheliches Kind von Flüchtlingen und „Saupreußen“ hier (Meine Großmutter, eine 150-prozentige Rheinländerin: „Und das uns, wo wir von den Preußen besetzt wurden.“), sondern als Gast des Bürgermeisters.

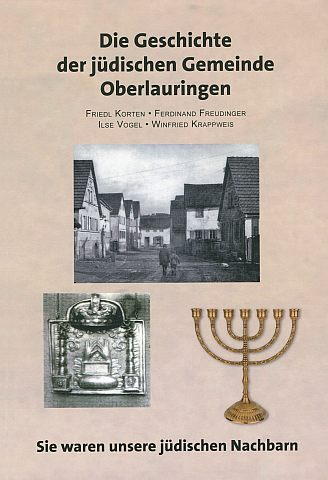

Heute Mittag werde ich die vier Bürgerinnen und Bürger des Ortes kennenlernen, die ich aus ganzem Herzen schätze für ihre Dokumentation über die „Geschichte der jüdischen Gemeinde in Oberlauringen“, Untertitel: „Sie waren unsere Nachbarn“. Ich werde sie und ihr Buch in der Heilig-Kreuz-Kirche vorstellen.

Ein jüdischer Nachbar, das war im 19. Jahrhundert noch jeder fünfte Bewohner des damals Tausend-Seelen-Dorfes, 1933 waren es noch 48. Und ab April 1942 war Oberlauringen „judenfrei“. Die letzten 18 jüdischen Menschen waren abtransportiert worden.

Als erstes werde ich heute Morgen zum jüdischen Friedhof gehen. Denn da hat alles angefangen, für mich. Er ist nur etwa einen Kilometer entfernt, liegt vor dem Ort, versteckt zwischen den Feldern. Ein kleines Schild weist den Weg zum „Israelitischen Friedhof“. Israelitischer Friedhof? Das klingt fremd. Die Sprachregelung sei die Anweisung der Jüdischen Gemeinde München, heißt es.

In all den Jahrzehnten war ich immer mal wieder nach Oberlauringen und vor allem das vier Kilometer entfernte Stadtlauringen zurückgekehrt, aus dem ich im Alter von sechs Jahren zusammen mit meinen Großeltern zurück in meine Geburtsstadt Wuppertal gezogen war. Am 2. Mai 2004 war es mal wieder so weit. Diesmal schrieb ich vorher dem Bürgermeister, fragte nach Dokumenten in Bezug auf meine Familie und ob er mir Kontakte machen könne mit früheren SpielkameradInnen. Bürgermeister Heckenlauer, im früheren Leben Kriminalkommissar, antwortete mir umgehend und arrangierte sogar ein Treffen mit den Nachbarskindern.

Damals ging ich zum ersten Mal zum jüdischen Friedhof in Oberlauringen. Es machte mich unendlich traurig. Die Grabsteine waren umgestürzt, der Friedhof mit Unkraut überwuchert. 60 Jahre nach dem Grauen war der jüdische Friedhof noch immer vandalisiert.

Wenige Tage später schrieb ich Bürgermeister Heckenlauer. Ich schilderte ihm den Zustand des Friedhofes und schlug vor, dass die Gemeinde ihn restauriert und pflegt, sowie eventuelle Überlebende bzw. ihre Kinder und Kindeskinder kontaktiert und einlädt. In der städtischen Bibliothek von Stadtlauringen könne doch eine Abteilung zur Dokumentation jüdischen Lebens eingerichtet werden. Ich nahm Kontakt zur jüdischen Gemeinde Würzburg auf. Und dann schrieb ich dem Bürgermeister noch einmal, schlug vor, mich um einen Lehrauftrag an einer der benachbarten Universitäten zu bemühen, um die Oral History mit noch lebenden ZeitzeugInnen zu sichern. Und ich fragte ihn, ob man nicht eine Bürgerinitiative initiieren könne, ich sei leider zu weit entfernt.

Es vergingen 19 Jahre. Plötzlich meldete Bürgermeister Heckenlauer sich wieder bei mir. „Gut Ding will Weile haben“, schrieb er und informierte mich über die von BürgerInnen erstellte Dokumentation zu ihren „jüdischen Nachbarn“. Ob ich die nicht in Oberlauringen vorstellen wolle. Ich sagte sofort zu. Ja, aber nur zusammen mit den AutorInnen.

Jetzt, am 29. September 2023, stehe ich wieder am jüdischen Friedhof. Hinein komme ich nicht, er ist abgeriegelt. Aber das Mäuerchen ist niedrig. Die Grabsteine sind wieder aufgerichtet, das Unkraut ist verschwunden. „Komm, ich fotografiere dich mal hier“, sagt Bettina Flitner, die mitgekommen ist. Ich sehe traurig aus auf dem Foto.

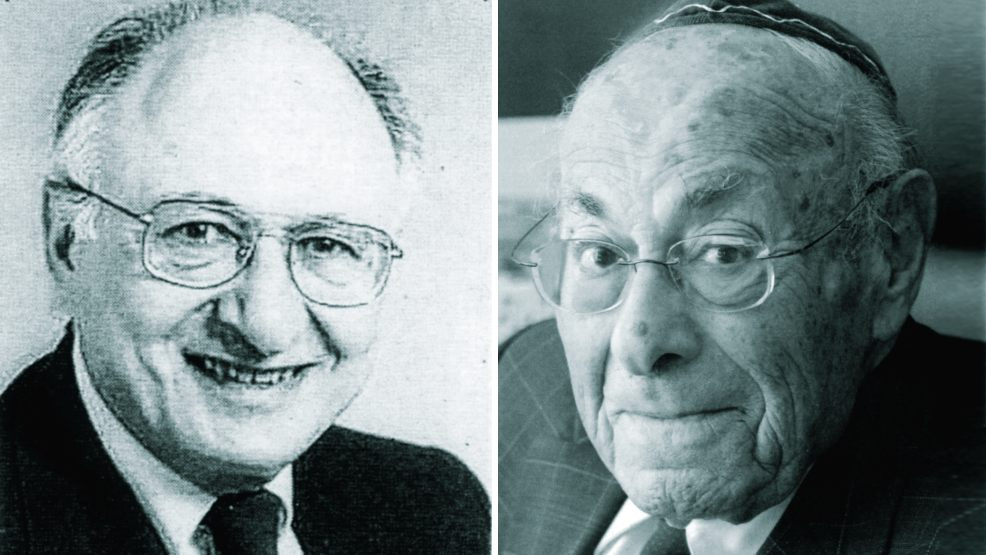

Um zwölf Uhr treffe ich sie alle im Biergarten vom „Büffel“, direkt am Plan, den Bürgermeister und die vier Tapferen: zwei pensionierte LehrerInnen, ein kaufmännischer Angestellter und eine Schneiderin, Friedl Korten. Sie wird mir in den zwei Tagen besonders ans Herz wachsen. Schon ihre Großmutter hatte gesagt: „Das mit den Juden werden wir mal teuer bezahlen.“ Und die Enkelin hat einen als Kind im Krieg entwurzelten deutschen Fremdenlegionär geehelicht und eine ihrer Töchter hat „einen Indianer geheiratet, der bei der US-Army in Schweinfurt war“. Die „Anderen“, die sind Friedl immer nah gewesen.

Diese vier haben es also gewagt, genau hinzusehen. Bis heute nicht immer zur Freude aller Nachbarn. Denn die Täter sind schließlich die eigenen Eltern und Großeltern. Die Hobby-ForscherInnen haben in Archiven gewühlt und ZeitzeugInnen befragt, sie sind bis nach Israel und Amerika gefahren, um mit Überlebenden und deren Kindern zu reden. Mit den einst Verfolgten haben sie sich angefreundet und laden sie bis heute immer wieder nach Oberlauringen ein.

Wie Fred Katz. Der heute 96-Jährige las im Sommer 2023 noch die Dokumentation. Das Buch sei „ein Meisterwerk“, schrieb Katz aus Amerika, „das gründliche und mutige Gelehrsamkeit mit einer Von-Herz-zu-Herz-Nachricht kombiniert“. Und er fügte hinzu: „Das sollte ein Vorbild für die gesamte Nation sein.“

Fred Katz, geborener Emil, hatte „die Nacht des Schreckens“, die sogenannte Kristallnacht im Jahr 1938, auf dem Dachboden der Nachbarn Grünfeld verbracht. Versteckt zusammen mit dem Nachbarsmädchen. Die Kinder hörten Poltern und Schreie und drückten sich noch tiefer ins Stroh. Da kamen zwei Jungen, denen man befohlen hatte, das Haus zu durchsuchen. Sie sahen den im Stroh Kauernden ins Gesicht, drehten sich um – und riefen: Hier ist niemand. Die Eltern und der Bruder von Katz wurden deportiert. Er überlebte dank eines Kindertransports nach London. 1979 kam Fred Katz erstmals nach Oberlauringen. Er kehrte seither nicht mehr zurück, blieb aber immer im brieflichen Kontakt.

Wie aber war es zu der Nacht des Schreckens gekommen? Am frühen Abend des 9. November 1938 war aus dem 20 Kilometer entfernten Schweinfurt ein Lastwagen mit johlenden jungen Männern ins Dorf gekommen. Ihnen schlossen sich Jugendliche aus dem Ort an und auch so mancher Erwachsene. Einer sagte dem Anführer: Verschont das Haus X, das will ich kaufen. Und dann zogen sie los …

Das Buch der tapferen Vier dokumentiert das alles, zurück bis ins 19. Jahrhundert und vorwärts bis heute. Es gibt den Verfolgten ihre Geschichte und ihr Gesicht zurück.

Und auch die wenigen Gerechten, wie Anastasia und Severin Gerschütz in Stadtlauringen, bekommen ein Gesicht. Auch ich selber erinnere mich tatsächlich genau an das Haus des Dentisten und seiner Frau. Es stand neben dem des Bäckers Braun, das einzige Haus, in dem meine Großmutter in den Kriegs-und Nachkriegsjahren verkehrte. Auch ich war oft in der Hinterstube des Bäckers. Da interessierten mich vor allem die frisch geschlüpften Küken, und es grauste mir vor dem Klebestreifen, der an der Küchenlampe hing und an dem die Fliegen zappelten.

Auch ohne Worte fühlte ich, dass das Haus nebenan ein besonderes, ein freundliches Haus war. Tatsächlich hatten die Gerschütz’ bis zuletzt offen zu ihren jüdischen Nachbarn, der Familie Hirschberger auf der anderen Seite der Straße, gestanden und sie mit Essen versorgt. „Die stehen mit einem Bein in Dachau“, flüsterten sich die Nachbarn zu. Nach der Deportation der Hirschbergers hatte das Ehepaar in seinem Haus eine Jüdin mit ihrer Tochter versteckt. Und Bäcker Braun lieferte das Brot dazu. Beide überlebten. Das Ehepaar Gerschütz hat heute einen Baum im „Garten der Gerechten“ in Yad Vashem, der Gedenkstätte des Holocaust in Israel.

Doch auch nach 1945 waren die Nazis ja keineswegs alle bekehrt. Also scheute meine Großmutter weiterhin die Menschen, die sie von ihrer dunkelsten Seite kennengelernt hatte. Ich erinnere mich, dass sie in Wuppertal nicht nur einmal aus der Stadt in unser Häuschen am Waldrand zurückkehrte und schimpfte: „Im Rathaus sitzen doch tatsächlich immer noch dieselben alten Nazis!“

Es wird in Oberlauringen und Stadtlauringen nicht anders gewesen sein. Und es haben sich ja auch die Kinder der Täter nicht zufällig erst spät an die Wahrheit gewagt.

Übrigens: Bei unserem Gespräch im „Büffel“ stellt sich heraus, dass die vier nie von meinen Vorschlägen erfahren hatten – sie waren ganz alleine für sich darauf gekommen. Und das auf unterschiedlichen Wegen.

So war die Lehrerin Ilse Vogel ab 1983 immer wieder nach Israel gefahren. Da war es selbstverständlich für sie, bei dem Projekt in Oberlauringen mitzumachen, obwohl sie einige Orte entfernt wohnt.

Der Kaufmann Winfried Krappweis hatte beim Schreiben seiner Familienchronik entdeckt, dass seine Familie in einem „Judenhaus“ wohnte, das einst der Familie Hirschberger gehört hatte. Sie fuhren als erste in Stadtlauringen ein Auto und wurden entsprechend beneidet. Ihre drei Töchter hatten sie wohlweislich früh nach Amerika geschickt. Sie selbst wurden im KZ ermordet. Krappweis begab sich auf die Suche nach den Hirschberger-Töchtern und entdeckte eine in Israel. Eines Tages stand der Ehemann dieser Tochter vor seiner Tür. Seither sind die Familien befreundet.

Und Ferdinand Freudinger? Sein Vater war ein „Sozi“. „Das mit den Juden haben alle gewusst“, sagt der Sohn rückblickend. Für ihn war es selbstverständlich, ein kleines Stück zur Gerechtigkeit beizutragen.

Im Jahr 1987 fragte die Ärztin des Ortes bei Friedl Korten an, ob sie nicht mal Leo Trepp in ihren Seniorenkreis einladen könne. Prof. Trepp lebte als Rabbiner in Amerika und hatte einen Lehrstuhl an der Uni Mainz. In Oberlauringen hatte er als Kind regelmäßig die Schulferien bei seiner geliebten Großmutter verbracht und entsprechend positive Erinnerungen. Friedl lud Trepp ein. „Erst war mir ehrlich gesagt ganz bang“, erzählt sie. „Aber dann wurde eine Freundschaft daraus. Er kam 2010 und dann immer wieder, bis zu seinem Tod.“

Diese vier so unterschiedlichen Menschen taten sich 2011 für eine Ausstellung zusammen. Und danach? Wohin mit dem Material? Ab 2016 trafen sie sich regelmäßig, um die Dokumentation zu erstellen. Den Druck finanzierte der Landkreis und die Kreissparkasse Schweinfurt – die Stadt, aus der einst das Grauen der „Kristallnacht“ angereist war.

Kurz vor 18 Uhr treffen wir uns in der Heilig-Kreuz-Kirche. Mein Weg ist nicht weit, ich wohne ja gleich gegenüber. Nach den Begrüßungen setze ich mich mit den vier Gerechten vorne vor den Altar. Ich frage, sie erzählen. Die Kirche ist bis zum letzten Platz auf der Empore besetzt: Frauen und Männer, Junge und Alte, Hiesige und Angereiste. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, zwei Stunden lang.

Zum Schluss lese ich ein Grußwort von Charlotte Knobloch vor, der Präsidentin der Israelitischen Gemeinde Oberbayern. Die geborene Münchnerin hatte als Kind das Grauen in einem fränkischen Dorf überlebt – wo das Dienstmädchen ihrer Familie sie als ihr uneheliches Kind ausgegeben hatte. Dazu gehörte ein doppelter Mut: Die „Schande“ auf sich zu nehmen – und das eigene Leben für das Kind zu riskieren. Charlotte Knobloch dankte den tapferen Vieren „für die Akribie, mit der Sie ans Licht bringen, was andere lieber im Dunklen belassen hätten.“ Und sie fügt hinzu: „Deutschland wäre ein besseres Land, wenn es mehr Menschen gäbe wie Sie.“

Beim anschließenden Signieren werden alle 200 Bücher verkauft. Nicht oft in meinem Leben habe ich zu etwas so Sinnvollem beigetragen.

Am Morgen des zweiten Tages begleitet Friedl Korten uns zur ältesten Bewohnerin des Dorfes, der 93-jährigen Gertrud Klopf. Wir holen Friedl in ihrem Haus ab, in der Unteren Judengasse. Die heißt immer noch so. Die Obere Judengasse wurde im Dritten Reich umbenannt in Adolf-Hitler-Straße und heißt heute Friedrich-Rückert-Straße. Dieser Heimatdichter aus dem 19. Jahrhundert war ebenfalls keineswegs frei von Antisemitismus, wie sich nachlesen lässt.

Gertrud Klopf empfängt uns mit offenen Armen. Sie hat ein beeindruckendes Gedächtnis. Es war so: Die Oberlauringer Mädchen halfen oft für ein kleines Entgelt bei den jüdischen Familien. Die „Landjuden“ von Oberlauringen waren in der Regel Viehhändler, also etwas bessergestellt als ihre christlichen Nachbarn. Und sie waren orthodox. Am Schabbat durften sie keine Tätigkeiten verrichten, wie Feuermachen oder das Wasser und die Elektrizität anstellen. Das machten dann die Nachbarsmädchen.

Gertruds Familie wohnte mitten im Judenviertel. Und auch heute ist ihr Haus am Rand des alten Judenviertels das letzte auf dem Weg zum jüdischen Friedhof. Es hatte schon vorher Ausschreitungen gegeben, aber sie erinnert sich genau, wie das Leben der jüdischen Nachbarn sich zuzog nach der „Kristallnacht“ 1938. Der Vater stellte dann schon mal ein Ei und Milch an den Gartenzaun. Dabei durfte er sich nicht erwischen lassen.

Irgendwann durfte Gertrud nicht mehr mit den jüdischen Nachbarskindern zur Schule gehen. Und als 1942 die sieben Mitglieder der Familie frühmorgens auf einen Lastwagen gepfercht und abtransportiert wurden, stand Gertrud hinter der Gardine und weinte.

Auch an ein besonders schreckliches Ereignis erinnert sie sich: Da war eine Frau aus Frankfurt zu Besuch bei jüdischen Verwandten in Oberlauringen. Als sie die vier Kilometer zu Fuß über den Hügel zum nächsten Bahnhof in Stadtlauringen ging, folgten ihr Jugendliche, entrissen ihr den Koffer und verstreuten ihre Kleider rundum. „Das sah so schrecklich aus. Die Kleider auf den Feldern.“ Gertrud Klopf schweigt eine Zeitlang. Dann sagt sie: „Man wusste sehr genau, wer im Dorf gegen die Juden war und wer dafür.“

Und wie war das nach der Kapitulation? Zum Beispiel in der Schule? Neben wem saß Gertrud dann? Sie schweigt einen Moment lang. Dann sagt sie: „Neben irgendeinem Mädchen oder Jungen aus dem Dorf. Auch neben den Nazikindern. Es wurde einfach nicht mehr darüber gesprochen.“

ALICE SCHWARZER