Adichie: Glückliche Feministin

Okolama war einer meiner besten Kindheitsfreunde. Er lebte in meiner Straße und kümmerte sich um mich wie ein großer Bruder: Wenn mir ein Junge gefiel, fragte ich Okoloma nach seiner Meinung. Er war witzig, intelligent und trug spitze Cowboystiefel. Im Dezember 2005 kam er bei einem Flugzeugabsturz im Süden Nigerias ums Leben. Es fällt mir immer noch schwer, in Worte zu fassen, wie ich mich damals fühlte. Okoloma war jemand, mit dem ich streiten, lachen und wirklich reden konnte. Und er war der Erste, der mich eine Feministin nannte.

Ich war ungefähr vierzehn. Wir waren bei ihm zu Hause und stritten, beide strotzten wir vor halbverdautem Wissen aus den Büchern, die wir gelesen hatten. Ich weiß nicht mehr, worum es bei diesem Streit ging. Aber ich weiß noch, dass Okoloma mich unverwandt anschaute, während ich argumentierte, und sagte: „Dir ist doch klar, dass du eine Feministin bist.“

Es war kein Kompliment. Ich hörte es seinem Tonfall an – der gleiche Tonfall, in dem jemand sagt: „Du unterstützt den Terrorismus.“ Ich wusste nicht genau, was das Wort Feministin bedeutete. Aber ich wollte nicht, dass Okoloma erfuhr, dass ich es nicht wusste. Also tat ich es ab und stritt weiter. Ich hatte vor, es im Wörterbuch nachzuschlagen, kaum wäre ich zu Hause.

Schnell ein paar Jahre weiter.

Im Jahr 2003 schrieb ich einen Roman mit dem Titel „Blauer Hibiskus“ über einen Mann, der unter anderem seine Frau schlägt und dessen Geschichte nicht allzu gut endet. Während ich das Buch in Nigeria vorstellte, wollte mir ein Journalist, ein netter, wohlmeinender Mann, einen guten Rat geben. (Nigerianer sind, wie Sie vielleicht wissen, mit ungefragten „Ratschlägen“ großzügig.)

Er erklärte mir, dass die Leute meinen Roman für feministisch hielten, und sein Rat war, dass ich mich nie so nennen sollte, – er schüttelte bekümmert den Kopf, während er sprach –, da Feministinnen Frauen sind, die unglücklich sind, weil sie keinen Mann finden.

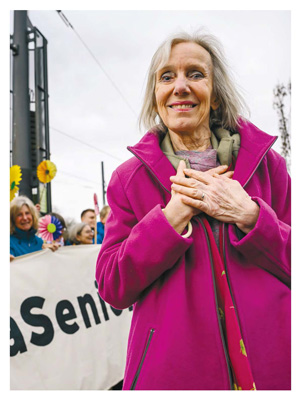

Also beschloss ich, mich eine glückliche Feministin zu nennen.

Als Nächstes belehrte mich eine nigerianische Akademikerin, dass der Feminismus nicht zu unserer Kultur gehöre, dass Feminismus unafrikanisch sei und ich mich nur eine Feministin nennen würde, weil ich von westlichen Büchern beeinflusst sei.

Da der Feminismus unafrikanisch ist, beschloss ich jedenfalls, mich von nun an als glückliche afrikanische Feministin zu bezeichnen. Dann sagte ein lieber Freund, mich eine Feministin zu nennen hieße, dass ich Männer hasste. So wurde ich zu einer glücklichen afrikanischen Feministin, die Männer nicht hasst. Irgendwann war ich eine glückliche afrikanische Feministin, die Männer nicht hasst und Lippenstift und hohe Absätze zum eigenen Vergnügen und nicht zum Vergnügen der Männer trägt.

Natürlich war viel davon ironisch, aber es beweist, wie stark belastet, wie negativ belastet das Wort Feministin ist:

Du hasst Männer, du hasst BHs, du hasst afrikanische Kultur, du bist der Ansicht, dass Frauen immer das Sagen haben sollen, du trägst kein Make-up, du rasierst dir nicht die Beine, du bist immer wütend, du hast keinen Sinn für Humor, du benutzt kein Deodorant.

Vor nicht allzu langer Zeit betrat ich die Lobby eines der besten Hotels in Nigeria, und der Portier am Eingang hielt mich an und stellte mir ärgerliche Fragen – Wie hieß die Person, die ich besuchte, und welche Zimmernummer hatte sie? Kannte ich die Person? Konnte ich nachweisen, dass ich im Hotel wohnte, indem ich ihm die Schlüsselkarte zeigte? –, da er automatisch annahm, dass eine Nigerianerin, die allein ein Hotel aufsucht, eine Sexarbeiterin ist. Denn eine Nigerianerin ohne Begleitung kann unmöglich ein Gast sein, der für sein Zimmer selbst zahlt. Ein Mann, der dasselbe Hotel betritt, wird nicht schikaniert. Aufgrund der Annahme, dass er einen legitimen Grund für seinen Aufenthalt hat. (Nur nebenbei: Warum nehmen diese Hotels nicht die Nachfrage nach Sexarbeiterinnen ins Visier, sondern das scheinbare Angebot?)

In viele renommierte Clubs und Bars in Lagos kann ich nicht allein gehen. Man wird einfach nicht eingelassen, wenn man als Frau allein kommt. Man muss in Begleitung eines Mannes sein. Ich habe Freunde, die in einen Club gehen wollen und plötzlich eine völlig fremde Frau am Arm haben, weil diese völlig fremde Frau, die allein unterwegs ist, keine andere Wahl hatte, als sie um Hilfe zu bitten, um den Club betreten zu dürfen.

Jedes Mal, wenn ich mit einem Mann in ein nigerianisches Restaurant gehe, begrüßt der Kellner den Mann und ignoriert mich. Die Kellner sind Produkte einer Gesellschaft, die ihnen beigebracht hat, dass Männer wichtiger sind als Frauen, und ich weiß, dass sie es nicht böse meinen, aber es ist eine Sache, etwas intellektuell zu verstehen, und eine ganz andere, emotional davon betroffen zu sein. Jedes Mal, wenn sie mich ignorieren, komme ich mir vor, als wäre ich unsichtbar. Ich bin empört. Ich möchte ihnen erklären, dass ich genauso ein Mensch bin wie mein Begleiter, dass ich es ebenso wert bin, wahrgenommen zu werden. Es sind kleine Dinge, aber manchmal sind es diese kleinen Dinge, die am meisten weh tun.

Vor kurzem habe ich einen Artikel darüber geschrieben, was es heißt, in Lagos jung und weiblich zu sein. Und ein Bekannter sagte zu mir, dass es ein zorniger Artikel sei und ich ihn abmildern solle. Ich blieb unnachgiebig. Selbstverständlich war der Artikel zornig. Es ist ein schwerwiegendes Unrecht, wie die Geschlechterrollen heute verteilt sind. Wir sollten alle zornig sein. In der Geschichte hat Zorn schon oft zu positiven Veränderungen geführt. Abgesehen davon, dass ich zornig bin, bin ich auch voller Hoffnung, weil ich zutiefst von der Fähigkeit der Menschen überzeugt bin, sich zum Besseren zu verändern.

Doch zurück zum Zorn. Ich hörte die Warnung im Tonfall des Bekannten, und ich wusste, dass die Bemerkung sich gleichermaßen auf den Artikel wie auf meinen Charakter bezog. Zorn, sagte der Tonfall, steht insbesondere Frauen nicht an. Als Frau bringt man besser keinen Zorn zum Ausdruck, denn das wirkt bedrohlich. Ich habe eine Freundin, eine Amerikanerin, die einen Managerposten übernahm, den ein Mann innegehabt hatte. Ihr Vorgänger galt als „harter Macher“; er war direkt und fordernd und besonders streng, wenn es um Arbeitszeitnachweise ging. Sie trat den neuen Job an und betrachtete sich als ebenso hart, aber ein bisschen freundlicher als er – ihm war im Gegensatz zu ihr vielleicht nicht immer klar gewesen, dass manche Leute Familie hatten, sagte sie.

Ein paar Wochen später bestrafte sie einen Angestellten disziplinarisch wegen gefälschter Arbeitszeitangaben, genau wie es ihr Vorgänger getan hätte. Der Angestellte beschwerte sich in der obersten Etage über ihren Führungsstil. Sie sei aggressiv und eine schwierige Vorgesetzte, erklärte der Angestellte. Andere Mitarbeiter schlossen sich seiner Meinung an. Einer sagte, sie hätten erwartet, dass sie ihrer Position einen „weiblichen Anstrich“ verleihen würde, was aber nicht der Fall gewesen sei. Keinem von ihnen fiel auf, dass sie das tat, wofür ein Mann gelobt worden war.

Der Text ist ein Auszug aus der Streitschrift „Mehr Feminismus!“

Ü: Anette Grube (Fischer Taschenbuch).