Auschwitz: Es ist immer da

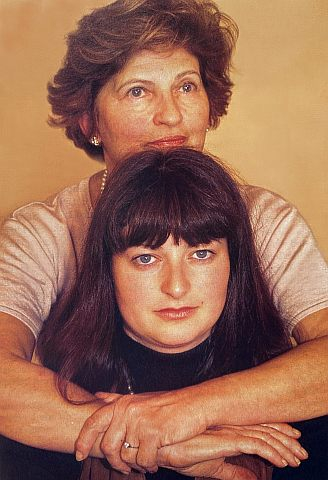

Mutter und Tochter empfangen mich in ihrer gemeinsamen Wohnung, in Frankfurt. Demnächst wird die Tochter ausziehen, sie heiratet. Die Wohnung ist gediegen bürgerlich, und ihre Bewohnerinnen scheinen zwei lebensfrohe Frauen zu sein. Die Mutter ist 63, die Tochter 31, der Vater vor einiger Zeit gestorben. Tochter Anita, Kürschnermeisterin wie der Vater, der Kürschnermeister, hat den Laden übernommen. Den lerne ich am nächsten Tag kennen: ein Verkaufsraum so heimelig wie eine Wohnstube, dahinter die Werkstatt, in der die Mutter, gelernte Schneiderin, jetzt der Tochter hilft (heutzutage wird hier auch Leder verarbeitet, oder phantasievolle Kreationen mit Stoff).

Vor einiger Zeit pappten Tierrechtler bei der jungen Kürschnermeisterin einen Aufkleber an die Tür: „Feuer und Flamme für alle Pelzgeschäfte!“ Anita verfolgte der Satz noch lange... Schon als kleines Mädchen, „ich muß so fünf oder sechs gewesen sein“, hatte die 1964 geborene zweite Tochter von Eva und Andor Diamant einen Alptraum. Er kehrte immer wieder: Anita sah ihre Großmutter und ihren Onkel, ein kleiner Junge, in der Gaskammer. „Ich hatte damals noch nie eine Gaskammer gesehen, aber ich hatte ein ganz genaues Bild davon. Und das kehrte immer wieder. Ich habe mir ganz genau vorgestellt, wie sie vergast worden sind...“

Manchmal, wenn Anita in einer Menschenmenge ist oder die Bahn steckenbleibt – dann überfällt sie die Angst. „Oft braucht es nur einen kleinen Anlaß, und ich weine los. Ich weine überhaupt viel. Die Tränen sind ganz nah. Ich bin irgendwie sehr dünnhäutig. Und hellhörig.“

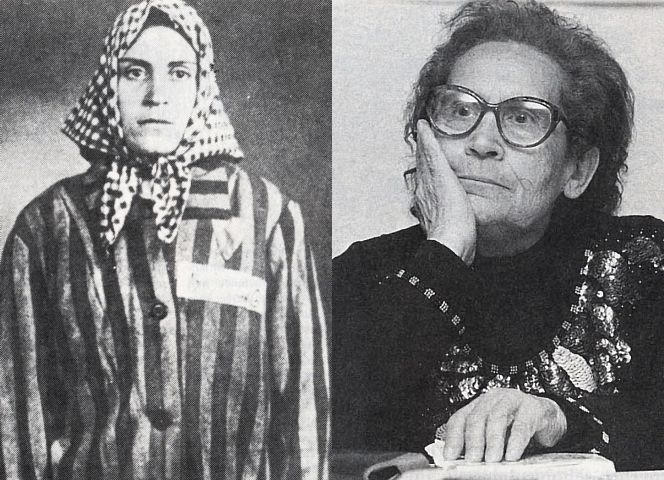

Ihr Vater war im Arbeitslager - und kam zurück. Die Mutter überlebte Ausschwitz

Die junge Frau mit dem leichten Frankfurter Dialekt lacht gerne, ganz wie die Mutter, und scheint überhaupt ein vitaler Typ. Doch als sie damals, mit 15, mit der Jugendgruppe in Israel war und in den Todeslisten der Gedenkstätte Yad Vashem den seltenen ungarischen Namen ihres Vater entdeckte, Andor – da fiel Anita einfach um. „Da habe ich begriffen, daß es auch mein Vater hätte sein können. Es ist ja ein Wunder, daß beide überlebt haben.“

Ja, es ist ein Wunder. Der Vater war im russischen Arbeitslager und kam halbverhungert zurück. Die Mutter war in Auschwitz. Und überlebte.

Gesprochen hat Eva Diamant 50 Jahre lang kaum darüber. Zumindest nicht mit den Kindern. „Erst jetzt, seit dem Anruf, seit wir da waren...“ Der Anruf kam aus Los Angeles. Mitarbeiterinnen des Memory-Projektes von Steven Spielberg (der Regisseur von „Schindlers Liste“ und „E.T.“), das sich die Dokumentation der Leiden aller noch lebenden KZ-Häftlinge zum Ziel gesetzt hat, riefen in Frankfurt an. Ob Frau Diamant zum 50. Jahrestag der Befreiung, am 27. Januar in Auschwitz sei? Ob sie bereit sei, zwei Stunden lang Zeugnis abzulegen vor einer Videokamera? Und ob sie Fotos mitbringen könne?

Zunächst erschrak Eva Diamant „ganz furchtbar“. Aber dann stand für sie fest: „Ich will hinfahren!“ Zum ersten Mal. Wieder riefen die aus Los Angeles an. Eine Jugendgruppe der Frankfurter Jüdischen Gemeinde fahre hin, ob Frau Diamant nicht mit denen...? Eva Diamant flog nach Polen, zusammen mit ihren Töchtern Anita und Judith, einem zweiten Überlebenden aus Israel und rund 30 Jugendlichen.

"Mutti redete. Wie in Trance. Wir Töchter hatten das noch nie so gehört."

An dem Abend, bevor sie ins Lager fuhren („Mit dem Bus über die Schienen“), übernachteten sie in Krakau. „Wir haben uns spät noch alle getroffen, in einem winzigen Hotelzimmer“, erinnert sich Tochter Anita. „Und da hat der Leiter der Gruppe, Benny Bloch, auf einmal zu meiner ganz unvorbereiteten Mutter gesagt: ‘Erzählen Sie doch mal, was Sie erlebt haben.’ Und Mutti hat angefangen zu reden. Wie in Trance... Auch wir, ihre Töchter, hatten das noch nie so gehört.“ Und noch etwas sagt Tochter Anita, nämlich: „Ich habe gedacht, mein Herz zerplatzt.“

Das Schrecklichste war für Anita etwas, das nicht in Auschwitz, sondern davor passiert ist. Es ist auch das erste, was Eva Diamant mir an diesem Abend erzählt.

Das zwölfjährige Mädchen aus Budapest war von ihrer Mutter in der Tschechoslowakei versteckt worden. Nach einer langen Odyssee wurde die kleine Eva im Herbst 1944 aufgegriffen und in ein jüdisches Altersheim verschleppt, von wo die letzten Transporte nach Auschwitz gingen. Eva Diamant erzählt, als sei es gestern gewesen: „Ein ungarischer Mann war für die Abtransporte verantwortlich und stellte die Listen zusammen. Zu mir war er immer sehr nett, hat mich gefragt, ob ich kochen kann, hat Witze mit mir gemacht. Bis zum letzten Tag hat er meinen Namen nicht auf die Liste gesetzt, aber dann... Da habe ich zu ihm gesagt: Onkel Velitja, Sie haben mir doch versprochen, daß Sie mich nicht wegschicken. Und er hat mich beruhigt, hat mir gesagt: Wo wir hingehen, ist die ungarische Grenze, und ich sorge dafür, daß du wieder zu Deinen Eltern kommst. Da wußte ich noch nicht, daß meine Eltern längst tot waren, ich habe es geglaubt. Dann wurden wir einwaggoniert.

Im Waggon nach Auschwitz saßen drei Soldaten, er und ich. Ich mit meinem kleinen Rucksack zu seinen Füßen. Es war Nacht. Auf einmal habe ich an meiner Hand etwas Kaltes gespürt. Er wollte, daß ich mit ihm spiele... Ich habe immer wieder meine Hand zurückgezogen, aber er hat sie immer wieder zu sich genommen. Ich hatte so eine Angst. Einerseits dachte ich, er will mir helfen; andererseits habe ich die Hand immer wieder weggezogen... Auf einmal blieb der Waggon stehen. Die Tür ging auf, ruckartig. Da habe ich gesehen, wie er seinen schweren Mantel über sich geworfen hat. Dann ging es weiter. Es hat die ganze Nacht gedauert. Ich dachte, es nimmt kein Ende... Als wir angekommen sind in Birkenau, da hat man uns aus dem Wagen gestoßen. Ich habe gesagt: Onkel Velitja, Sie wollten das doch erledigen, daß ich nach Hause komme. Da hat er mich beruhigt: Geh nur rein, ich erledige alles. Da bin ich gegangen... Ins Lager.“

"Was das Schlimmste war? Sie haben mir

die Zöpfe abgeschnitten."

Dem einst so behüteten kleinen Mädchen mit den schönen dicken Zöpfen („Die hat mir meine Mutti jeden Morgen geflochten“) werden die Zöpfe abgeschnitten und die Nummer A 26877 auf den Unterarm gebrannt. Eva bleibt drei Monate lang im Vernichtungslager Birkenau, einem Nebenlager von Auschwitz. Allein. Andere Kinder sind kaum noch da. Dr. Mengele hat die Selektion eingestellt. Die Gaskammern sind bereits gesprengt. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Das Grauen geht dem Ende zu.

Am 18. Januar 1945 werden alle Häftlinge, die noch laufen können, auf den berüchtigten „Todesmarsch“ geschickt. Nur die Todkranken und ein paar Kinder bleiben zurück, darunter Eva. Bis heute kann sie sich nicht an die letzten zehn Tage erinnern (in denen es in dem kaum beschreibbaren Elend bei klirrender Kälte keinen Strom, kein Wasser, ja nicht einmal mehr die Wassersuppe gab und sich die Leichenberge türmten). Bis heute erinnert sie sich nicht. Eva Diamant: „Seit ich dort war, empfinde ich das als Problem. Ich suche und suche nach diesen zehn Tagen, die ich verloren habe.“

„Das ist vermutlich deine Rettung, daß du das vergessen hast“, wirft Tochter Anita beruhigend dazwischen. „Eine Art Schutzwall, der dich vor dem Verrücktwerden oder dem Selbstmord bewahrt hat.“

Das erste, woran das Mädchen Eva sich wieder erinnert, ist ein Lächeln. „Das Lächeln eines russischen Soldaten, der in der Türe der Baracke stand.“ 27. Januar 1945. Die Rote Armee befreit Auschwitz. Nur noch wenige hundert Häftlinge leben, die meisten sterben in den Tagen nach der Befreiung. Eva lebt.

Das Mädchen macht sich auf den Weg nach Budapest, durch den Winter, zu Fuß, in Lumpen, ohne Essen. Als sie nach Monaten ankommt, erfährt sie, daß alle tot sind. Alle. Mutter, Vater, Bruder, Verwandte. Die Nachbarin, bei der die Möbel der flüchtenden Familie untergestellt worden waren, will von nichts mehr wissen. Sie behauptet, die Mutter habe alles verkauft – und rückt selbst die Familien-Fotos erst nach Wochen raus. Nur noch ein Onkel und eine Tante sind da. Sie nehmen das Kind ohne Kindheit auf.

"Jetzt habe ich begriffen, woher meine Depressionen kommen."

Während Mutter Eva erzählt – von der Kindheit, vom Lager, der Flucht nach Deutschland nach dem Ungarischen Aufstand 1956, vom Leben heute – ruht die ganze Zeit ein liebevoll-besorgter Blick auf ihr: der ihrer Tochter Anita. Die junge Frau lässt die Mutter keinen Augenblick aus den Augen. Stockt sie, hilft sie weiter; ist sie den Tränen nahe, lächelt sie beruhigend; sagt die Tochter etwas über die Mutter, was diese als kritisch verstehen könnte, flicht sie ein beruhigendes „Ich mein’ das nicht bös, Mutti“ ein. Wer ist hier die Tochter, wer die Mutter?

„In den drei Tagen Auschwitz haben wir mehr von dir erfahren als im ganzen Leben, Mutti“, sagt die Tochter und lächelt. Erst in Auschwitz haben die Töchter begriffen, wie schockierend es für die Mutter gewesen sein muß, als ihr die Zöpfe abgeschnitten wurden. „Die gehörten doch zu mir. Und die hat man mir einfach genommen.“ Kaum auszuhalten war auch für die Töchter, als die Mutter in Auschwitz auf der Mahntafel der Baracke ihren Namen entdeckte: Eva Diamant.

„Es war hart in Auschwitz“, sagt Eva Diamant. „Aber es war gut, daß wir da waren. Seither habe ich begrifffen, woher meine Depressionen kommen... Seit ich dort war, ist alles aufgegangen. Jetzt will ich mich erinnern! Aber ich frage mich auch: Wieso habe ausgerechnet ich das Privileg, daß ich leben darf und die anderen nicht? Meine ganze Familie, meine Mutter, mein Bruder...“ Und, nach einer kleinen Pause, fügt die sanfte Eva Diamant fast wütend hinzu: „Wie kann es überhaupt Neonazis geben, die sagen, Auschwitz sei eine Lüge? Wir leben doch noch!“

Wenn früher in der Schule ein Kind über seine „Alte“ schimpfte, dann zuckte Tochter Anita schmerzlich zusammen. „Ich konnte gar nicht begreifen, wie jemand über seine Mutter so böse reden kann.“ Eine Mutter, die so Böses erlebt hat, darf eben einfach nie mehr verletzt werden, selbst nicht von einer aufbegehrenden Tochter.

"Ich habe immer gleich gesagt, dass ich Jüdin bin. Dann wusste ich, woran ich war"

Anita, die Zweitgeborene, hat weniger abgekriegt als die Erste, der bis zum siebten Lebensjahr sogar verschwiegen wurde, daß sie Jüdin ist. „Ich hatte Angst. Meinem Kind sollte niemand wehtun“, erklärt die Mutter. Mit der Jüngeren wird mehr geredet, die Schwester spricht mit ihr, der Vater. Sie kommt in einen jüdischen Kindergarten. Anita: „Bei mir wußte immer jeder, daß ich Jüdin bin. Ich habe das immer gleich gesagt – dann wußte auch ich, woran ich war. Ich versuche immer aufzuklären: damit es nichts Fremdes mehr ist. So erkläre ich mir, daß die anderen auch offen mit mir sind.“

Beide, weder Mutter noch Tochter, haben im Deutschland nach 45 persönlich etwas direkt Antisemitisches erlebt. Aber die Angst ist da, in der Mutter wie in der Tochter. Die heute 31jährige Anita: „Es war immer da.“

Seit der Fahrt nach Auschwitz ist Anita, die „nie fromm war“, entschlossen, ihre Kinder „in der jüdischen Tradition“ zu erziehen. „Schon meinen Großeltern zuliebe, denen ich mich in Auschwitz so nah gefühlt habe.“ Und noch etwas ist der Frankfurterin in Auschwitz klargeworden: „Wie wichtig es ist, daß ich das weitergebe.“

Zwei Wochen nach unserem Gespräch hat Anita geheiratet. „Einen nichtjüdischen Mann“, wie sie sagt. Und was sagt die Mutter dazu? „Nun, wir haben uns natürlich gefragt: Was ist mit der Familie? Aber es sind liebe und anständige Menschen. Und das ist, was zählt.“

Weiterlesen

Eva Szepesi (Diamant) veröffentlichte 2011 ihre Erinnerungen: „Ein Mädchen allein auf der Flucht“ (Metropol). - Von Bärbel Schäfer ist das Buch erschienen: "Meine Nachmittage mit Eva. Über Leben nach Auschwitz" (Gütersloher Verlagshaus). - Das wichtigste, ergreifendste Buch über das Fortleben von Auschwitz in den Kindern der Überlebenden, in der zweiten Generation, hat die tschechischstämmige Amerikanerin Helen Epstein geschrieben: „Die Kinder des Holocaust“ (C.H. Beck)

Hier die Rede von Eva Szepesi zum Holocaust-Gedenktag am 31.1.2024 im Deutschen Bundestag als Video.