Südafrika: Fußballerinnen im WM-Land

Kapstadt. Sie liegen im staubigen Gras, die Beine zerkratzt, die athletischen Körper ineinander verkeilt: Naita und Sebile kämpfen, grünes Team gegen rotes Team. Sie attackieren sich mit Schimpfwörtern, wirbeln Staub auf, als ginge es an diesem sonnigen Samstag in Kapstadts größtem Township Khayelitsa um Leben und Tod.

Geht es aber nicht. Was Naita, Sebile und ihre Mannschaftskameradinnen auf dem mit Hütchen provisorisch abgesteckten Spielfeld umtreibt, ist: Fußball. Darum haben sie sich heute getroffen, vier Frauenfußballteams aus benachbarten Townships, zum freundschaftlichen Kicken unter Gleichgesinnten. „Wir lieben Fußball“, schnauft Sebile, als sie sich während einer kurzen Unterbrechung am Spielfeldrand einen Schluck Wasser gönnt. „Wir nutzen jede Gelegenheit, um gegen den Ball zu treten.“

Das dürfte im Land des diesjährigen WMGastgebers rund einen Monat vor Anpfiff der Eröffnungspartie noch kein Wunder sein: Dass Männer wie Frauen überall und in jeder freien Minute dem Fußballfieber frönen. Naita, Sebile und die anderen Spielerinnen in den farbenfrohen Trikots sind aber ein kleines Wunder. Denn dass sie hier, in einem der sozial schwierigsten Viertel des Landes, ungestört ihrem Hobby nachgehen können, ist in der immer noch überwiegend patriarchalisch geprägten Nachapartheids- Gesellschaft des „neuen“ Südafrika nicht selbstverständlich.

Keine fünf Jahre ist es her, dass Eudy Simelane in einem Township vor Johannesburg von einer Gang von jungen Männern mehrfach vergewaltigt, gefoltert und schließlich ermordet wurde. Die damals 29-Jährige war Mannschaftsführerin von „Banyana Banyana“, den „Mädels“ der südafrikanischen Fußball-Nationalmannschaft, doch nicht nur das. Als bekennende Lesbe setzte sie sich öffentlich für die Rechte von Frauen und Homosexuellen ein, nutzte ihre Popularität, um in Medien und bei Sportveranstaltungen immer wieder darauf hinzuweisen, dass Chancengleichheit und Toleranz gegenüber Minderheiten auch im vermeintlich demokratischen Südafrika noch lange nicht Realität seien.

Simelane bezahlte ihren Kampf mit dem Leben – und wurde zur Märtyrerin einer neuen Generation von jungen Frauen; auch für Naita und Sebile, denn die treffen sich untereinander nicht nur, um Tore zu schießen. Neben dem Fußball ist der Sexismus das entscheidende Thema ihrer Gruppennachmittage. „Wir alle bewundern Eudy“, erklärt Naita im Schneidersitz. „Was mit ihr passiert ist, ist für uns immer noch gegenwärtig.“ Doch, findet die 22- Jährige, „die Verhältnisse haben sich entspannt“. Sicher, wenn sie von einem Jungen nach einer Verabredung gefragt werde, dann sage sie ihm nicht direkt ins Gesicht, dass sie lesbisch sei, „das gibt nur Ärger“. Aber wenn man sich Zeit nehme, dem Gegenüber mit Geduld und Argumenten erkläre, warum man eben anders sei, „dann läuft das oft doch erstaunlich gut“. Ups and Downs, sagt Sebile, das sei, was sie heute als offensive junge Lesbe an Reaktionen erfahre. Aufs und Abs.

Ndumie Funda wandert währenddessen ungeduldig am Spielfeldrand auf und ab. „Lee, nicht nachtreten!“, schreit sie aus vollem Hals. Die 36-Jährige leitet das Frauen- Projekt „Lulek’iSizwe“, in dem sich regelmäßig rund 30 Frauen treffen. Das Freundschaftsturnier hat sie mitgestaltet. „Aufklärungsarbeit im Township ist ein Knochenjob“, sagt Ndumie.

Das beginnt damit, dass die öffentliche Hand so gut wie keine Gelder für Gender-Projekte in sozialen Brennpunkten bewilligt. „Unsere Gruppennachmittage finden in meinem Wohnzimmer statt. Die Anfahrt zu so einem Turnier, die Verpflegung bezahlen die Gruppenleiterinnen aus eigener Tasche.“ Und das ist kein Geld, das locker sitzt: „Die Mädchen im Township kommen aus Familien, in denen vier bis sechs Familienmitgliedern oft nicht mehr als 5 000 Rand (500 Euro) monatlich zur Verfügung stehen.“ Wovon sie selbst lebt? Ndumie zuckt mit den Schultern. „Wenn ich Glück habe, kommen Spenden.“ Ansonsten hilft sie mal in einem Restaurant in der Innenstadt aus.

Ndumies eigene Geschichte kommt erst am späten Abend, nachdem die Fußball-Tore verstaut, die Mädchen sicher in ihre Hütten gebracht worden sind, mit ein paar Bier auf den Tisch. „Meine Lebensgefährtin wurde vor sieben Jahren hier vergewaltigt und dabei mit Aids infiziert“, erzählt Ndumie leise. Von der knallharten Organisatorin, die vor wenigen Stunden noch durchs Megaphon gebrüllt hat, ist jetzt nicht mehr viel übrig.

Ndumie ist im Township geboren. Die Wellblechverschläge, die mageren Katzen, die im Schatten vereinzelter Laternen den Müll am Straßenrand durchwühlen, die Stimmen, die Motorengeräusche, die auch in den frühen Morgenstunden nicht verstummen: „Das ist mein Zuhause!“ Auf der Bank vor ihrer Hütte erinnert sie das Ereignis, das auch ihre Welt von einem Moment auf den anderen auf den Kopf gestellt hat. „Irgendwann hat sich meine Freundin geweigert, ihre Medikamente zu nehmen. Sie wollte einfach nicht mehr leben.“ Dann, nach einer Weile, nimmt sie einen Schluck und lächelt: „Doch meine Mädchen in der Gruppe sind anders, die haben begriffen, dass sie aufstehen müssen für das, was sie wollen.

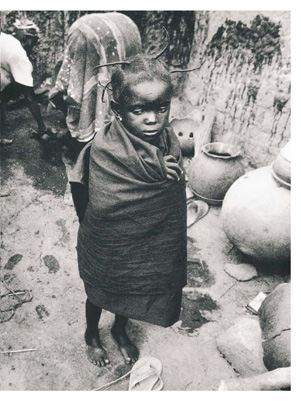

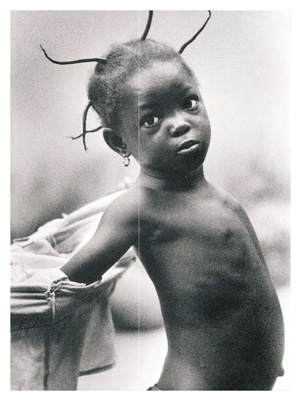

Auch Margaret Ngaleka ist im Township geboren, Langa, 15 Autominuten von Khayelitsa. Sie mag es nicht, wenn nichts passiert – also packt sie den Putzeimer und leert ihn in der Regenrinne. „Komm komm“, ruft sie ihre Kollegin, „das müssen wir alles erledigt haben, bevor die Kinder aufwachen!“ Seit drei Jahren sind die Kinder Margarets Ein und Alles; seit sie die Kinderkrippe in Langa gegründet hat, wo es sonst nicht viel zu Lachen gibt. Die Kinder, etwa 40 zurzeit zwischen ein und fünf Jahren, schlafen gerade. Und das sieht so aus: Kopf an Fuß liegen die Würmchen, nebeneinander gepackt wie Fischlaiber. In dem etwa 15 Quadratmeter großen Spielzimmer, das von Margaret und ihren Kolleginnen Tag für Tag pünktlich zur Mittagszeit in eine Schlafkammer verwandelt wird, durchträumen die Kleinen nahezu reglos die schlimmste Hitze des Tages.

Überhaupt die Räumlichkeiten: Wer in europäischen Maßstäben denkt, den befremden die Blechwände des aufgeheizten Containers, die sandigen Fußböden und die Matten aus Gummi und Stroh, die Kinderbetten und Stühlchen ersetzen. Doch europäische Maßstäbe sind in Langa noch lange nicht angekommen. Hier gibt es nur selten 24 Stunden durchgehend Strom. Die Toiletten befinden sich in Holzschuppen, und der Müll türmt sich auf den wenigen Rasenstücken, die die dichten Reihen von Verschlägen durchbrechen. In Langa ist seit dem Unrechtssystem der Weißen die Zeit stehengeblieben. 16 Jahre nach der Freilassung von Nelson Mandela sind die Menschen hier immer noch schwarz und immer noch arm.

In Langa ist es wie in Khayelitsa, Mitchells Plain und Soweto, wie in so vielen Townships Südafrikas, in denen die alte Rassenlehre zwar rechtlich aufgehoben ist, praktisch aber immer noch gilt. Vielleicht wirkt gerade deshalb Margarets Rast losigkeit an diesem Ort so außergewöhnlich. Die Klos sind sauber und mit bunten Blumen bemalt. Der Abfall lagert sortiert in Tonnen und der Vorplatz der Krippe wirkt in einem Umfeld von Schmutz und Chaos umso gepflegter.

Gerade bereitet die Krippenmutter in dem winzigen Zimmerchen, das den Namen „Küche“ trägt, Becher mit Saft vor. „Wenn sie gleich aufwachen, dann sind sie durstig.“ Im Schatten einer Pinie erzählt sie später von dem steinigen Weg, den sie gehen musste, um dieses Oase inmitten von Trostlosigkeit zu errichten. „Das große Problem hier ist die Arbeitslosigkeit.“ Eltern, die zuhause bleiben, weil ihre Kinder beaufsichtigt werden müssen. Eltern, die aus Frust trinken. Und Kinder, die erwachsen werden und denselben Weg einschlagen.

„Der einzige Ausweg ist, die Kinder zu betreuen – dann können die Erwachsenen Geld verdienen und den Teufelskreis durchbrechen“, hofft Margaret. Ausweg mit Hindernissen: Zwar hatte die Witwe die richtige Idee – nicht aber das erforderliche Land, schon gar nicht das Geld, die Krippe tatsächlich zu errichten. Also machte sie sich auf die Suche nach Unterstützern, und die gestaltete sich schwieriger, als man in einem Land mit in der Verfassung verankerten sozialen Rechten für Kinder und Jugendliche erwarten würde. Öffent liche Gelder? Nicht für einen privaten Kindergarten in Langa. Spenden? Nicht an eine Einzelperson im Township. Sonstige Geldgeber? Nicht für eine so wenig medienwirksame Aktion.

Das Problem kennt Michelle Leroux gut. Die Stadtplanerin unterstützt seit Jahren Nachbarschaftsprojekte wie das von Margaret und hat an der Universität Oxford zum Thema soziale Infrastrukturen in den Armenvierteln Afrikas gearbeitet. „Die Regierung lässt zwar Gebäude für Jugendzentren und Geschäfte errichten – weil aber die Bevölkerung und ihre speziellen Bedürfnisse in die Planung nicht einbezogen werden, stehen die leer.“ Gerade darum seien Initiativen wie die von Margaret unbedingt förderungswürdig. „Da wächst etwas aus der Gemeinschaft heraus, das die Gemeinschaft entlastet und von ihr getragen wird. Es geht ja nicht nur um Gebäude, die irgendjemand irgendwo hinsetzt. Es geht um Arbeitsplätze, die fehlen, soziale Angebote, die nicht vorhanden sind, ein Identitätsgefühl, das mit der Armut untergraben und durch Initiativen wie die von Margaret gestärkt wird.“

Und noch ein Phänomen hat Leroux bei ihrer jahrelangen Arbeit in Townships beobachtet: „Es sind fast immer die Frauen, die etwas auf die Beine stellen. Sie halten die Gemeinschaft zusammen, sie packen an.“

Auch Margaret gab nicht auf. Sie sprach den Pastor ihrer Gemeinde an. Der holte befreundete Vertreter der Stadtverwaltung ins Boot, für die eine flächendeckende Ausstattung mit Kindergärten noch lange kein Standard ist. „Irgendwie haben wir es geschafft, die nötigen Schreiben aufzusetzen und Sponsoren zu finden“, sagt Margaret. Das Land zu bewirtschaften, die Krippe zu bauen, „mit unseren eigenen Händen und der Hilfe der Nachbarn“. Inzwischen haushaltet sie mit 14 000 Rand (1 400 Euro) im Monat, von denen sie tägliches Mittagessen für 40 Kinder, die Grundausstattung für die Krippe und die Gehälter für sich und ihre beiden Kolleginnen bezahlt.

Viel bleibt da nicht zum Leben. Ein Lachen, ein Händedruck, ein Absacker manchmal mit Freunden in der Shebeen, der Townshipkneipe. Auch heute gönnt sich Margaret eine dieser seltenen Belohnungen, auch ihr Tag endet, wie der von Ndumie, mit ein paar Bier und Geschichten, Hoffnungen vielleicht. „Seit es die Krippe gibt, ist die Stimmung in der Nachbarschaft gestiegen. Menschen haben wieder Mut, packen was an“, erzählt der Pastor, der sich zu den Frauen gesellt. Margaret legt noch ein Holzscheit aufs Feuer. In der Ferne leuchten die Augen der Großstadt.

Weiterlesen

EMMA-Kampagne Frauenfußball