"Gewalt ist Ausdruck & Garant männlicher Dominanz"

In einer patriarchalen Gesellschaft hat Gewalt gegen Frauen eine doppelte Funktion: Sie ist der ultimative Ausdruck männlicher Dominanz und gleichzeitig das Mittel, sie zu erhalten. Sie wertet den Täter auf und erniedrigt das Opfer. Dabei bleiben Gewaltverbrechen gegen Frauen und Mädchen meist unsichtbar, weil die Opfer sich aus Scham still verhalten. Weshalb die Täter straflos davonkommen.

„Gewalt gegen Frauen und Mädchen wird in jedem Land der Welt begangen. Trotzdem werden die Täter nicht zur Verantwortung gezogen. Dieses Klima der Straflosigkeit ermutigt die Täter und ermöglicht, dass die Gewalt weitergeht“, klagten die Vereinten Nationen in einer Deklaration zum Weltfrauentag 2002. „Wir mahnen die Staaten, sofort zu handeln, die Straflosigkeit zu beenden und die Täter vor Gericht zu stellen.“

Aber was heißt das genau: Die Täter vor Gericht stellen? Wie würden Gericht und Gerechtigkeit aussehen, wenn man die Opfer fragen würde? Was wäre eine angemessene Strafe? Kann eine solche Verletzung überhaupt geheilt werden, und wenn ja, was wäre dazu nötig?

Die Antworten auf diese Fragen sind besonders schwierig, wenn es um sexuelle Verbrechen geht, weil die Täter in der Regel nicht dem stereotypen Bild eines Kriminellen entsprechen. Im Gegenteil, sie sind oft anerkannte und respektierte Mitglieder der Gesellschaft. Außerdem empfinden sie ihr Verhalten nicht als kriminell. Sie bestreiten entweder ganz, dass sie Zwang angewendet hätten oder aber sie erklären mit einem Augenzwinkern, der Sex sei „eben etwas härter“ gewesen. Nur eine sehr prüde Person würde das anders sehen, und nur eine äußerst rachsüchtige Frau würde darauf bestehen, dass der Täter für sein Verhalten mit Konsequenzen rechnen muss.

Die Affäre Strauss-Kahn ist, was die Machtkonstellation anbelangt, ein Paradefall: Der Aggressor ist ein Mann von Welt, ein weißer Europäer, ein Master of the Universe. Das Opfer ist eine schwarze Frau, ein Zimmermädchen, ein afrikanischer Flüchtling, eine Asylantin. Das Gefälle zwischen beiden könnte nicht größer sein; sie sind die Archetypen von hier Dominanz und da Unterwerfung.

Aber plötzlich passieren in diesem Fall mehrere überraschende Dinge. Die erste Überraschung ist, dass das Opfer sich an die Polizei wendet. Das allein ist schon äußerst ungewöhnlich. Selbst in den USA, wo man mit vielen Reformen versucht hat, das Justizsystem zugänglicher und weniger einschüchternd für Opfer zu gestalten, erstattet die große Mehrheit der Vergewaltigungsopfer keine Anzeige.

Die zweite Überraschung ist, dass die Polizei ihre Anzeige ernst nimmt. Der Täter wird verhaftet und angeklagt. Das sind die Früchte jahrelanger feministischer Arbeit. Es lebe die Special Victims Unit der New Yorker Polizei!

Ganz sicher war über all das niemand überraschter – oder wütender – als Dominique Strauss-Kahn und seine vielen Freunde in der französischen Elite. Für sie war das Verbrechen nur eine Routinesache, eine „troussage de domestique“. DSKs prominente Unterstützer, allen voran seine Ehefrau, erklärten, dass er natürlich ein Libertin sei, aber das begründe eben seinen Anspruch auf Frauen – und mache ihn umso männlicher.

Als ihnen klar wurde, dass die Anschuldigungen sich nicht in Luft auflösen würden, begannen die ernsthaften Attacken auf das Opfer. Rupert Murdochs New York Post ging auf der Stelle ans Eingemachte und behauptete, ohne den geringsten Beweis, die Frau sei eine Prostituierte. In der Sprache des Patriarchats bedeutet das, dass das Opfer schon durch so viel Samen anderer Männer beschmutzt ist, dass man ihr sowieso keinen weiteren Schaden zufügen kann. Sie ist ohnehin schon den sozialen Tod gestorben. Sie ist eine Ausgestoßene, die jede schlechte Behandlung verdient, die man ihr angedeihen lässt.

Als sich herausstellte, dass die Justiz trotzdem weitermachen würde und die DNA-Proben die „Da war nichts“-Strategie ad absurdum führen, schwenkten Strauss-Kahns Anwälte um auf die einzige andere Möglichkeit: Es war „einvernehmlicher Sex“.

Diese Variante wurde in den Medien mit einem gewissen Spott aufgenommen. In der New York Times höhnte Maureen Dowd: „Oh, sie wollte es. Sie wollte es unbedingt!“ An dieser Stelle ein weiteres Hoch auf alle Journalistinnen, die dafür gekämpft haben, dass sie in den bedeutenden amerikanischen Zeitungen eine Stimme haben!

Aber jetzt: eine weitere Überraschung! Das Opfer weicht nicht zurück. Mit der Entschlossenheit, mit der sie vor Armut und Unterdrückung aus ihrem Land geflohen ist, um eine neue Heimat in den USA zu finden, verlangt das inzwischen nicht mehr anonyme Opfer Nafissatou Diallo, das Recht, dem Mann, den sie der Vergewaltigung beschuldigt, im Gericht von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. Sie tut das, sagt sie, um für ihre Tochter stark zu sein und „für alle Frauen dieser Welt“.

Dann kommt der Umschwung. Die Staatsanwälte entdecken, dass das Opfer im Zusammenhang mit einer Gruppenvergewaltigung in ihrem Heimatland gelogen hat. Und obwohl sie die Begegnung mit Strauss-Kahn bei ihrem Telefonat mit ihrem inhaftierten Freund am nächsten Tag genauso schlüssig schildert wie zuvor, spricht sie angeblich mit ihm auch darüber, wie sie finanziellen Nutzen aus der Tatsache ziehen kann, dass Strauss-Kahn ein wohlhabender Mann ist. Sie und ihr Rechtsanwalt bestreiten diese Übersetzung des Telefonats, das in einem afrikanischen Dialekt geführt wurde. (Der Freund sitzt übrigens nicht wegen krimineller Taten im Gefängnis, sondern wegen eines Verstoßes gegen das Ausländerrecht.) Außerdem ist Diallo offenbar nicht in der Lage, einige finanzielle Transaktionen auf ihrem Konto zu erklären.

Diese Dinge ziehen ihre Glaubwürdigkeit in Zweifel. Die Staatsanwälte teilen ihre Informationen der Verteidigung mit. Staatsanwälte wissen nur zu gut, dass die Verteidigung das Opfer vor Gericht immer in die Mangel nimmt. Ohne ein „perfektes“, ein „reines“ und „unschuldiges“ Opfer macht der Staatsanwalt einen Rückzieher: Anstatt den Fall vor Gericht zu bringen und einer Jury die Bewertung der Beweise zu überlassen, bittet er den Richter, alle Anklagepunkte fallenzulassen. Das Opfer, das die Anzeige erstattet hatte, hat bei dieser Entscheidung nichts zu sagen; es ist lediglich Zeugin.

Nafissatou Diallo hatte diesen Prozess verlangt, obwohl der Gerichtssaal traditionell ein extrem feindseliger Ort für Vergewaltigungsopfer ist. Wenn jemand die Aufgabe hätte, sich ein System auszudenken, das bei einem Vergewaltigungsopfer möglichst großen traumatischen Stress hervorruft – dann käme dabei eine Gerichtsverhandlung heraus.

Die Wünsche und Bedürfnisse der Opfer sind den Erfordernissen eines Gerichtsprozesses meist diametral entgegengesetzt. Opfer brauchen Anerkennung und Unterstützung; vor Gericht aber wird ihre Glaubwürdigkeit öffentlich in Frage gestellt. Opfer müssen die Kontrolle über ihr Leben wiedererlangen; das Gericht aber verlangt von ihnen, dass sie sich einem Wust an Regeln und bürokratischen Prozeduren unterwerfen, die sie möglicherweise nicht verstehen und über die sie definitiv keine Kontrolle haben.

Opfer brauchen die Möglichkeit, ihre Geschichte auf ihre Weise zu erzählen; vor Gericht aber werden sie gezwungen, auf simple Ja/Nein-Fragen zu antworten, die jeden Versuch unmöglich machen, eine persönliche und stimmige Geschichte zu erzählen. Opfer müssen oft ihre Erinnerungen an das Trauma oder bestimmte Situationen unter Kontrolle halten und begrenzen; das Gericht verlangt von ihnen, das Trauma noch einmal zu durchleben. Und schließlich: Opfer haben oft große Angst vor der Begegnung mit dem Täter; vor Gericht steht er ihnen direkt gegenüber.

Die amerikanische Verfassung garantiert einem Angeklagten das Recht, seinem Beschuldiger gegenüberzutreten. Und es scheint ja nur recht und billig, dass eine Person, die jemanden eines Verbrechens beschuldigt, einer strengen Befragung unterworfen wird. Aber noch einmal: Die Bedürfnisse der Opfer werden in unserem System nicht berücksichtigt.

Es hat sich nämlich herausgestellt, dass viele Opfer sexualisierter Gewalt gar nicht in erster Linie daran interessiert sind, dass der Täter bestraft wird. Ihnen ist etwas anderes wichtiger. Das habe ich in meiner Studie „Gerechtigkeit aus der Opferperspektive“ festgestellt, für die ich 2005 mit 22 Frauen gesprochen habe, die sexuelle und/oder häusliche Gewalt erlebt und vor Gericht gebracht haben. Mit überwältigender Übereinstimmung erklärten sie, dass die Bestrafung des Täters nicht ihr Hauptinteresse sei. Wie eine Teilnehmerin erklärte: „Ich möchte nur, dass die Leute wissen, wer er ist … Was er mir angetan hat. Was er einem anderen menschlichen Wesen angetan hat."

Dabei erläuterten die Gewaltopfer sehr deutlich, was sie unter einer „Anerkennung“ der Tat verstehen: Zunächst natürlich, dass die Fakten ermittelt werden, aber vor allem die Anerkennung der Tatsache, dass ihnen ein schweres Leid zugefügt wurde. Denn selbst, wenn der sexuelle Übergriff nicht in Frage steht, werden die Folgen für das Opfer oft banalisiert und verlangt man von der Frau, dass sie schon „irgendwie darüber hinwegkommt“.

Was erhofften die von mir befragten Frauen außerdem? Ihre Rehabilitation durch die Gesellschaft. Sie wünschten sich, dass ihr Umfeld die Tat klar und unmissverständlich verurteilt. Dass der Täter öffentlich angeprangert wird, war ihnen sehr wichtig, weil das die Solidarität der Gemeinschaft mit dem Opfer zur Folge hat und die „Schande“ vom Opfer auf den Täter übergeht. Den Frauen war völlig bewusst, dass die Tat sie entehren und isolieren sollte; sie wollten folglich, dass ihre Ehre wiederhergestellt wird und sie ihren Platz in ihrer Gemeinschaft zurückbekommen.

Im Gegensatz zum gängigen Klischee waren sie nicht von Rachegedanken getrieben. Es ging ihnen nicht darum, dass der Täter bestraft wird oder leidet. Am allerwichtigsten war ihnen, dass sein Verhalten öffentlich bekannt wird.

Einhellig wünschten sie sich, dass Familie, Freunde und das Umfeld des Täters seine Lügen erkennen. „Ich wollte, dass er vor Gericht steht. Dabei ging es mir nicht um Geld. Ich wollte, dass er bloßgestellt wird, dass er es seiner Familie erzählen muss“, erklärte eine Frau. „Er wollte, dass ich eine Vertraulichkeitszusage abgebe. Ich sagte: ‚Nein. Natürlich werde ich den Leuten davon erzählen!’"

Meine Probandinnen hatten allerdings unterschiedliche Erwartungen daran, was sie sich von der Öffentlichmachung der Tat erhofften. Einige wenige wünschten sich, der Täter möge ausgegrenzt und „verbannt“ werden. Die Mehrheit aber wollte vor allem verhindern, dass der Täter weiterhin Respekt und Anerkennung genießt. Es war ihnen außerdem wichtig, dass sich ihre eigene Position in der Familie und im Freundeskreis verbessert. Viele Gesprächpartnerinnen äußersten den Wunsch, es möge zu einer öffentlichen Begegnung kommen, aus der sie erhobenen Hauptes schreiten und der Täter beschämt den Blick senkt.

Der am häufigsten geäußerte Wunsch der Opfer aber war: Sicherheit. Für sich selbst und für andere potenzielle Opfer. Typisch für diese Haltung waren Äußerungen wie diese: „Es ging mir nicht darum, es öffentlich zu machen, damit er gefeuert wird oder ins Gefängnis muss. Es ging mir darum, die nächste Generation zu schützen.“

Genauso wenig wie die meisten Opfer an Rache interessiert sind, streben sie Vergebung an. Vielmehr möchten sie einen Zustand erreichen, in dem die Täter keine Rolle mehr spielen. Eine Frau, die einen schrecklichen sexuellen Übergriff überlebt hat, drückte es so aus: „Wenn ich an den Mann denke, der mich vergewaltigt hat – er braucht meine Vergebung nicht. Er braucht die Vergebung seines Schöpfers, und darauf habe ich Gott sei Dank keinen Einfluss. Ich will nicht Teil seines Gesundungsprozesses sein. Ich bin genug mit meinem eigenen beschäftigt.“

Obwohl die Staatsanwaltschaft es nach 101 Tagen letzendlich abgelehnt hat, im Fall Nafissatou Diallo Anklage gegen Dominique Strauss-Kahn zu erheben, bleibt ihr noch eine andere gesetzliche Möglichkeit, Wiedergutmachung zu erhalten: der Zivilprozess. Dieses Verfahren hat aus Sicht des Opfers einige Vorteile. Der bedeutendste: Nicht der Staat, sondern sie selbst hat die Kontrolle darüber, ob sie weitermacht oder nicht. Und weil die Freiheit des Beschuldigten nicht bedroht ist, sind die Anforderungen an die Beweislage nicht ganz so hoch wie im Strafprozess.

Aber auch Zivilprozesse sind aus mehreren Gründen sehr problematisch. Zunächst und vor allem ist die einzige Anerkennung, die dabei erreicht werden kann, die finanzielle. Für manche Opfer ist das fast eine Beleidigung; als ob ihr Leiden mit ein paar Scheinen abgegolten werden könnte. Zweitens ist die Entschädigung, die dabei herauskommt, abhängig von den finanziellen Verhältnissen des Täters. Anders als Dominique Strauss-Kahn, sind die meisten Täter nicht in der Lage, für den Schaden zu zahlen, den sie verursacht haben.

Und drittens trifft eine Schadenersatzklage zwar den individuellen Täter, aber nicht die Gesellschaft und deren Verantwortung dafür, dass sie Gewalt gegen Frauen in diesem Ausmaß noch immer zulässt. Opfer brauchen eine andere Art der öffentlichen Wiedergutmachung.

In den USA gibt es, Dank des Engagements von Frauenrechts- und Opferschutzorganisationen, seit 1984 das Modell des „Victims of Crime Act“ (VOCA). Dieses Gesetz schreibt die Gründung eines Treuhandfonds vor, der sich aus Bußgeldern von Tätern speist und Opfern zugute kommt. Auf diese Weise müssen die Täter als Gruppe die Opfer als Gruppe entschädigen. Das Geld kann einem Opfer direkt zugesprochen werden, zum Beispiel können ihm Ausgaben für medizinische Behandlung oder ein durch die Tat entstandener Verdienstausfall erstattet werden. Um Geld aus dem VOCA-Fonds zu bekommen, muss das Opfer keinen Gerichtsprozess vorweisen. Es reicht, wenn die Frau Anzeige bei der Polizei erstattet hat. Außerdem werden mit VOCA-Geldern auch Opferschutzorganisationen wie Frauennotrufe, Frauenhäuser oder OpferanwältInnen im ganzen Land unterstützt. Über die Verteilung des Geldes entscheidet ein Gremium, in dem auch Gewaltopfer sitzen.

Dank dieses Gesetzes ist Nafissatou Diallo berechtigt, eine Entschädigung für ihren Arbeitsausfall zu bekommen. Sie kann außerdem medizinische und therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Wir können nur hoffen, dass sie von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen wird.

Ich weiß, dass viele Feministinnen entmutigt sind von der Entscheidung des Staatsanwaltes, das Verfahren einzustellen, und von der Schlammschlacht, der sich Nafissatou Diallo aussetzen musste. Als wäre sie die Täterin und er das Opfer in dem Drama. Leider kennen wir dieses Szenario nur zu gut. Es ist eine Lektion darin, dass weiter das Prinzip Straflosigkeit herrscht.

Für mich ist der überraschende – und wunderbare – Teil der Geschichte, dass Nafissatou Diallo sich weigert, in diesem „Theater der Schande“ eine passive, stumme Rolle zu spielen. Mit ihrem Mut gibt sie vielen anderen ein Beispiel: den französischen Feministinnen, die sich die gewohnheitsmäßige Toleranz der sexuellen Belästigung in ihrem Land nicht länger bieten lassen wollen; den anderen Opfern von DSK, die sich nun zu Wort melden und das Bild eines sexistischen Aggressors bestätigen. Und das ist doch schon ein Fortschritt.

Auf der Vierten Weltfrauenkonferenz, die 1995 in Peking stattfand, wurde Gewalt gegen Frauen formal als Menschenrechtsverletzung anerkannt. Sie wurde als „Hindernis auf dem Weg zu Gleichheit, Entwicklung und Frieden“ deklariert. Auch das war ein Meilenstein.

Der Kampf um Frauenrechte ist in der Tat, wie die US-Autorin Juliet Mitchell es schon 1966 formulierte, die „längste aller Revolutionen“. Es ist immer noch so, dass eine Frau, die es wagt, die männliche Vorherrschaft in Frage zu stellen, mit Vergeltung rechnen muss. Dennoch wagen immer mehr Frauen, die Gewalt anzuprangern, die die männliche Vorherrschaft sichert. Und sie wagen es sogar, diese Männer vor die Gerichte zu bringen.

Eine der Teilnehmerinnen meiner Studie hat es auf den Punkt gebracht: „Trotz der Fortschritte, die in den letzten 30 Jahren erreicht wurden, akzeptiert unsere Gesellschaft immer noch den Besitzanspruch von Männern auf Frauen. Deshalb bin ich dankbar, dass das System – trotz aller Fehler, die es immer noch hat – sehr viel besser ist als vor hundert oder gar dreißig Jahren.

Selbst wenn du den Fall „verlierst“, hast du dank eines Prozesses die Möglichkeit, dich aus der Opferrolle zu befreien. Denn in den meisten Fällen kennen alle Beteiligten die Wahrheit – egal, wie das Urteil ausfällt.“

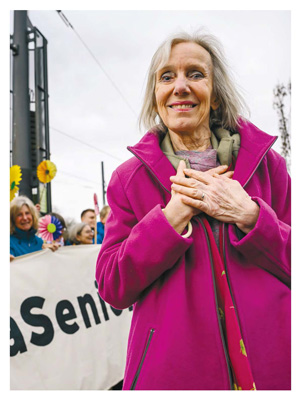

Herman ist die Autorin eines der Meilensteine des Neuen Feminismus: "Trauma and Recovery" (auf Deutsch: "Narben der Gewalt", 1994). Die Professorin der Harvard Medical School therapiert seit den 1970er Jahren Opfer sexueller und häuslicher Gewalt und erforscht die Folgen. In ihrem brillianten Buch zieht sie die Parallelen zwischen Sexualopfern, Kriegsveteranen und KZ- Überlebenden - und kommt zu dem Schluss, dass die Folgen quasi identisch sind. Alle diese Traumatisierten sind ohnmächtige Opfer mächtiger Tyrannen, vom Diktator bis zum Haustyrann. Herman ist die Tochter von Helen Block Lewis, Spross eingewanderter polnischer Juden, die 1971 ein Pionierwerk über Scham veröffentlichte: "Shame and Guilt in Neurosis". Die 68- Jährige forscht heute weiter auf dem Gebiet von Scham und Trauma

Weiterlesen

Übersicht Dossier Haben Opfer eine Chance?